Tres cuartas partes del universo son oscuridad. Hay mucha más oscuridad que luz sobre nosotros.

(Nuestra parte de noche)

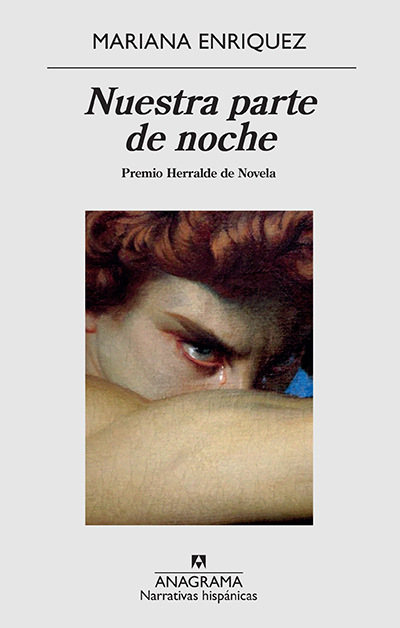

Entrevistar a Mariana Enriquez te da ocasión de atisbar una parte de lo que bulle en la cabeza de una de las más importantes voces de la literatura contemporánea (en lengua hispana o no). Más allá de su vastísimo acervo cultural y de un discurso lleno de lucidez y meandros, todos conteniendo una idea brillante al fondo, la escritora argentina inserta breves menciones a historias fascinantes que lo dejan siempre a uno con hambre de más. A sus lectores esta sensación les sonará. Es la misma que se tiene al leer su novela Nuestra parte de noche (Anagrama, 2019), que le ha procurado en España el Premio de la Crítica y el Premio Herralde, librándola de que su figura pudiera convertirse en la de escritora de culto(s); aunque sospecho que a ella esto tampoco le desagradaría, vista su idolatría hacia firmas tan poco citadas como las de M. John Harrison, Joy Williams, Dennis Cooper o Karen Russell.

Un libro tremendo y tremebundo que desborda el género de terror y deviene un flujo de temas que tocan todo lo oscuro y esencial, de este mundo y de los otros. Las sectas, los cultos bizarros como el de San La Muerte, los ritos, la demonología cristiana, la negación y la obsesión por eludir la muerte a todo coste, la alquimia y el esoterismo, el sida y las enfermedades del alma, los aparecidos y los desaparecidos, el terror puro de la dictadura argentina. Pero listar solo algunas de las muchas capas de esta novela es hacerle poca justicia —otro tema esencial en ella—, porque por encima de todo está la voluntad y la capacidad inédita de contar, de abrir portales a la imaginación y la memoria, que la autora detenta. La misma que demuestra como ensayista y periodista (en el suplemento cultural del diario Página/12), y sobre todo en sus deslumbrantes libros de relatos Las cosas que perdimos en el fuego (2016) y Los peligros de fumar en la cama (2017).

Cuando narra, Mariana Enriquez (Buenos Aires, 1973) no deja nada al azar y reparte orgullosa sus cartas, en forma de golpes de efecto, sin temor a que eso distraiga al lector de lo fundamental; el horror oculto, pero también a veces manifiestamente evidente, en nuestras vidas que, nos guste más o menos, conviven a diario con el más rehuido de los compañeros de habitación: la posibilidad —y no solo en estos días de pandemia— de morir en cualquier momento. Mirar a ese miedo a los ojos es la habilidad especial, reservada a unos pocos, de esta autora, que tampoco se pierde excesivamente en el dédalo de las palabras. Lo suyo son las historias, ya ha quedado dicho, donde el filtro romántico de la literatura clásica (decadentista, gótica primigenia y sureña, victoriana…) no endulza la contusión de la crónica sobre desigualdades sociales e injusticias políticas muy de esta época. Esa es, también, nuestra parte de oscuridad, cómplices de que lo cruel siga campando aquí abajo.

Pregunta.- Muchos de sus relatos se desarrollan en ambientes donde reina la pobreza y la exclusión social, tanto urbana como rural. ¿Considera la lucha de clases como una de las historias de terror más antiguas?

Mariana Enriquez.- Más bien la desigualdad en general, esa condena a un grupo mayoritario de personas a vivir de cierta manera y no poder salir de ahí. También la estigmatización, porque además son convertidas en un otro que a menudo se percibe como peligroso. A eso se le añade otro factor, sobre todo en América Latina, que es la incertidumbre: cuando se vive perpetuamente en la inseguridad y la tensión económica, la experiencia del miedo es muy cercana. Recuerdo el terror que era en mi casa si mi madre o mi padre perdían un trabajo, porque no había una perspectiva pronta de encontrar otro y eso significaba, en un país como Argentina, la rapidísima privación de lo que tenías. Esa desesperación no tiene una relación directa con el género, pero al saber lo que se siente, en algún momento asocié al terror esa emoción, que en algunos casos es auténtico pánico. No solo hace tomar malas decisiones, sino que provoca heridas comunitarias muy difíciles de curar después, porque todo el mundo quiere salvarse y tira a los otros del barco. Ese miedo te enfrenta a muchísimos demonios: tu propio egoísmo, lo que serías capaz de hacer. Hoy en día, el horror transcurre ahí.

P.- Es cierto. De hecho, leyendo Nuestra parte de noche, donde aparece un centro social que fue antes casa okupada, he pensado en lo mucho que se habla estos días en España sobre el fenómeno okupa, como si de pronto le tuviéramos pavor…

P.- Es cierto. De hecho, leyendo Nuestra parte de noche, donde aparece un centro social que fue antes casa okupada, he pensado en lo mucho que se habla estos días en España sobre el fenómeno okupa, como si de pronto le tuviéramos pavor…

ME.- En Argentina también. Ocupaciones de tierras, sobre todo, al ser un país con vastas extensiones de terreno vacío. Pero las que hay son pacíficas y no significa que se vayan a quedar ahí para siempre; también hay una situación social muy extrema que se debe reparar. Si se pensara con cierta calma y no con el pánico de «saquen a esa gente de ahí a tiros», se podría discutir, trazar un plan. Habría que ver si hay un núcleo duro y se ha de pensar alguna otra manera, pero en principio una persona que toma un lugar porque no tiene donde vivir no es un enemigo a exterminar; es alguien con una necesidad, nos caiga mal o bien. Me parece curioso que en sociedades en crisis, aunque tan distintas, como la española y la argentina aparezcan a la vez este tipo de miedos, pero es muy común. Es como si se instalase el temor a perder la propiedad privada, algo que es casi esotérico, si se piensa; como si se temiera una invasión. Recuerdo que en la crisis de Argentina en 2001, se decía que por la noche venían hordas de los barrios pobres a meterse dentro de las casas y qué sé yo. Eso no pasó jamás, ni una vez, y se decía constantemente en los medios.

P.- El tema de las casas también me parece interesante en sus obras, y sobre todo el de la familia vista como fuente de miedos, algo que exploran muchas ficciones recientes, incluso en televisión. Pienso en series como La maldición de Hill House o Succession, aunque no tengan nada que ver…

ME.- No, pero sí, claro.

P.- … ¿por qué cree que el ámbito familiar funciona tan bien como elemento oscuro?

ME.- Porque es fundamental. Al ser el primer ámbito de socialización, la familia es donde por primera vez se te pide que guardes secretos, donde se aprenden la crueldad y el silencio, y eso mezclado con el afecto. A un padre cruel, uno lo puede querer lo mismo; es algo que se sitúa entre lo psicológico y lo cultural. El daño que eso produce se transmite a los hijos de una manera infalible, como si fuese una especie de maldición, justamente. La familia como reproducción de crueldades y perpetuación del daño es un mecanismo muy eficaz. Uno puede tener un pleito con un vecino, pero lo que se juega ahí en términos afectivos es infinitamente menos importante. Además, esto suele suceder dentro de una casa, que termina siendo una caja de resonancia y, a la vez, el lugar que esconde el secreto. Lo doméstico como ámbito del terror me parece inquietante y hay mucha gente que lo ha retratado muy bien. De hecho, Shirley Jackson casi no tiene ninguna novela que no transcurra en una casa. Para ella, el hogar era el sitio más inhóspito de todos, el lugar donde todo es posible y de donde es más difícil escapar. Porque la familia tiene algo de tentáculo que no te deja ir. Las casas están muy presentes en lo que yo escribo, y conectando con lo de antes, también me parecen marcas sociales. La diferencia entre ser propietario y la imposibilidad de acceder a una vivienda señala muchísimo. En Argentina hay gente dueña de propiedades que tienen la extensión de Bélgica, y ese contraste me parece directamente violento.

«La familia como reproducción de crueldades es un mecanismo muy eficaz»

P.- En Nuestra parte de noche, la familia de los Reyes-Bradford es latifundista y, en relación con eso, otro tipo de terror que vislumbro en la novela, quizá en un segundo plano, es el terror corporativo; como el que ejerce la empresa Isondú, sometiendo a los pueblos indígenas y a la selva. Un asunto que no es nuevo, como vemos en su libro, pero que tampoco pierde vigencia, ¿no?

ME.- No, para nada. Ese es uno de los tantos trasfondos que yo no quería que estuviesen muy subrayados, pero está. En Sudamérica, la cuestión corporativa está muy asociada a la explotación de la tierra, porque es donde reside la riqueza. Los empresarios son dueños de grandísimas extensiones y también de los cuerpos que trabajan ahí, tienen un poder tan grande que hacen casi lo que quieren con eso. No tanto como podían hace cien años porque, respetadas o no, tienen más reglas, pero en general es una historia de violencia, contra la tierra y contra la gente más necesitada que trabaja en condiciones terribles. Son familias así las que en la novela detentan ese poder capaz de convocar a una entidad maligna, porque yo necesitaba que para hacerlo tuvieran impunidad, y los que la tienen son ellos. No solo la del dinero y la de comprar voluntades y silencios con él, sino también la impunidad que dan esos grandes terrenos para esconderse. No es igual ocultarse en un edificio en pleno centro urbano, por muy lindo que sea, que hacerlo en un yerbatal en la frontera con Brasil. Allí te tienen que ir a buscar. Así que no era una elección metafórica para la novela, sino realista; tenían que ser ellos. Y además en la historia ellos necesitan capturar y utilizar cuerpos, así que mi sensación era que debía ser así para que resultara creíble. De hecho, durante la dictadura argentina, la unión de este tipo de fortunas con el poder militar fue habitual, y en muchos casos hubo una clara complicidad.

Pasión y culto a la belleza: las dos caras del mito

Pregunta.- Aparte de terror, en esta historia hay mucho romanticismo (romántico “del tipo dañino y hermoso”, que me decía hace poco Tatiana Eva-Marie) y amor fou. Lo que en la novela se llama el amor impuro, ¿podría ser la única fe salvadora de verdad en esta historia?

Mariana Enriquez.- Yo creo que sí. Esa idea del amor romántico, que está totalmente desatado en el libro, es parte de mi formación literaria sentimental. Las Brontë, Byron, Keats. Rimbaud, incluso en su relación con Verlaine; hay algo en la relación entre los hombres y la poesía, como también la de Wilde y Douglas, que tiene que ver con ese tipo de pasiones. No sé si me parecen salvadoras, pero sí encierran una aspiración estética que está como desprestigiada, y donde yo encuentro una belleza salvaje. No niego que tenga algo de nocivo el dejarse llevar y el amor con pocos condicionamientos. Pero pensar todo lo dañino como algo a evitar también me parece que supone, no sé, perder una intensidad que te sacude. Había algo de sacudón en las vidas y obras de aquella gente que no necesariamente me provoca nostalgia, pero sí me anima a hacerles un homenaje por el aporte de belleza que me transmitieron y a mí me gusta transmitir. En el Romanticismo, el histórico, también está la exaltación de la naturaleza y sus peligros que, mezclada con el peligro de las emociones, es una de las cuestiones que me parece más interesante de aquella corriente.

P.- En una parte de la novela bucea en la mitología de los años 60, una época donde convivían el misticismo hippie y la parte más tenebrosa de la sociedad moderna. ¿Qué le atrae de aquellos años como elementos simbólicos o literarios?

ME.- Lo que más me seduce es la etapa final de aquella década. Es como si hubiese un momento en la construcción de esa juventud dorada y en el sueño hippie en que todo era absolutamente positivo: las drogas como expansión de la percepción, el amor como lazo comunitario no tóxico y salvador de la vieja estructura opresiva familiar, la música como lenguaje de convivencia, la no violencia como nuevo trato social y los jóvenes como fuerza de cambio. Y cuando eso se derrumba, lo hace con una oscuridad tremenda. Lo espiritual empieza a centrarse en una exploración de lo sombrío, con un revival del ocultismo que, si bien no era malvado en sí mismo, llevó a algunos a un camino casi perverso, donde por ejemplo se sitúan las sectas. Fenómenos donde se mezcla el poder y la creencia ciega; ahí surgen Jim Jones, Charles Manson. Lo mismo ocurre en ciertos momentos anárquicos de esa época, por ejemplo la tragedia de Altamont con los Rolling Stones, que dicen «no vamos a tener policía, vamos a tener a los Ángeles del Infierno». Y lo primero que ocurre, en un contexto de grandes tensiones raciales, es que delante de Mick Jagger matan a un joven negro, y él lo ve, y tiene que seguir tocando porque si no eso podía terminar en quién sabe qué. El sueño hippie termina en eso, en un fracaso, con muchísima violencia, una violencia muy icónica también. Son escenas como caídas de la gracia. En la novela quería reflejar ese gran e inevitable fracaso, como una confirmación de lo imposible de las buenas intenciones. También la unión que se va tejiendo con cuestiones místicas que se van enrareciendo y tomando connotaciones oscuras. Pasan de ser los niños del sol a los niños de la noche.

«El fenómeno fan se ha oscurecido últimamente: ahora son como seres invisibles, y al mismo tiempo como un enjambre»

P.- Por sus escritos, creo que usted misma practica el culto —en un sentido casi litúrgico— a los artistas, y que profesa especial veneración hacia los músicos. ¿De dónde viene esa fascinación?

ME.- Creo que siempre hubo para mí en la música una instancia ritual. Desde el momento en que se traslada al show, por ejemplo, hay una diferencia entre el artista sobre el escenario y la masa abajo, que me hace ver los conciertos como misas contemporáneas paganas, donde lo que se pide y lo que se consume es esa forma de adoración que para muchos es muy intensa, les consume la vida. Tiene algo como antiguo, ese dejarse llevar por el éxtasis musical que se puede trazar a Liszt o al mito de Orfeo. Algo muy ancestral, y por eso creo que continúa funcionando. Ayer veía un documental sobre Bruce Springsteen, del que soy muy fan, y él dice que las canciones son una especie de plegaria para el que no cree. Y es cierto, porque hay algo en los tres minutos de una buena canción pop que te hace intuir algo más bello, mejor. Ese corto espacio de tiempo en el que uno está insólitamente feliz y baila, como si pudiese alcanzar una cierta trascendencia. ¿De dónde viene esa melodía? Para mí hay algo ahí de abstracción que recuerda al más allá.

P.- Y luego está el fenómeno fan, que acaba de mencionar y que, según tengo entendido, le interesa bastante.

ME.- Si uno entra en ese mundo de los clubs de fans, puede ver las horas y horas y horas que pasan desmenuzando cuestiones y obsesionándose con ellas. El tema del fandom se ha oscurecido últimamente, es algo que estoy investigando en estos momentos y que quizá no llegue a entender nunca por mi edad. Los fan clubs de mi época eran gente; ahora son como seres invisibles en las redes, y al mismo tiempo como un enjambre. Tienen un poder inédito de movilización, y algo muy diferente a cuando surgieron: pueden darse en contra del artista, porque así lo decidan sus seguidores, o bien producirse verdaderas guerras online entre fans. Es un fenómeno anónimo y difícil de rastrear que me parece fascinante.

Enfermedad y muerte: aceptación y enmienda

Pregunta.- La ansiedad es uno de los males de esta época pandémica de incertidumbre, y al leer su cuento Verde rojo anaranjado no pude evitar aplicarle el filtro de los confinamientos actuales. ¿Le interesan la soledad y la depresión como temas para explorar el terror?

Mariana Enriquez.- Sí, porque son formas contemporáneas del miedo. Por un lado, a diferencia de otras enfermedades, la ansiedad y la depresión no son vistas por los demás, no se entienden. Y por otro, son una especie de secreto que guarda la persona que la padece, como un pequeño monstruo, no se sabe explicar. Esa doble condición las convierte en un terreno muy fértil para el terror. También pienso en la posición de las mujeres en los relatos de este género, especialmente en el gótico, donde abunda la mujer confinada. Me viene a la cabeza Jane Eyre, por ejemplo. Esa idea de la mujer recluida por un exceso, una desobediencia o un disturbio mental me interesa. El encierro mental que implica convivir con ciertos trastornos suele conducir a ese aislamiento. Me parece un tema rico, actual y muy común: es algo que le pasa a mucha gente y de lo que casi siempre se habla desde el plano clínico o el de la autoficción.

P.- Me parece fascinante su forma de abordar el tema de la enfermedad, en general, en cuentos como Dónde estás corazón o en la novela Nuestra parte de noche, donde habla de los cuerpos enfermos, «todos iguales y distintos a los sanos». ¿Por qué esta presencia recurrente en su obra?

ME.- Algo que me interesa en el cuerpo enfermo es que se interpreta como cuerpo anormal, al que uno le tiene miedo. No solo por la cercanía de la muerte, sino porque se sitúa en un espacio que no es el aceptado por la sociedad. Hay una exigencia de salud que me parece muy dañina y que supone una homogeneización. Los cuerpos enfermos son distintos, y por lo general no se visibilizan, no se respetan ni se aceptan. Me parecen terroríficos los discursos de culpabilización y las retóricas de la guerra acerca de la enfermedad: «venció tal enfermedad…», «lucha contra tal otra…», como si el paciente tuviese algún tipo de responsabilidad sobre ello. En el caso de Juan [protagonista de Nuestra parte de noche], con esas grandes cicatrices, es una especie de Frankenstein contemporáneo. Son cuerpos en el límite de la ciencia, muy intervenidos y sostenidos en una vida flotante. En fin, el tema médico me interesa… De hecho, la pandemia ha puesto al descubierto, entre muchas cuestiones que sobre todo tienen que ver con las desigualdades de nuestra sociedad, que la enfermedad y la muerte casi que nos siguen sorprendiendo. Esa contabilización de los muertos, como si fueran algo extraño; pero es algo de todos los días. Y creo que enfrentar eso ha llevado a mucha gente a un rechazo de la enfermedad y la muerte que a mí me resulta muy chocante. El coronavirus nos ha obligado a ponernos delante de algo que negamos con verdadera pasión.

«El horror es la tumba sin nombre»

P.- Hablando de la muerte, tengo muchas ganas de leer Alguien camina sobre tu tumba, aunque no se ha editado en España. ¿Qué le atrae de los cementerios como para haberse aficionado a visitarlos y contarlos? No sé si tendrá que ver con el hecho de que son lugares vinculados a la justicia y la memoria, temas que están muy presentes en su obra.

ME.- Ese libro tiene mucho de crónica de viajes. Está publicado en casi toda América Latina pero en España no, y estoy tratando de que haya una edición española que salga pronto…

P.- Qué bien.

ME.- … y que sea ampliada, porque los viajes a cementerios en el libro terminan en 2012 y luego he hecho muchos más. La publicación tiene que ver con esa noción que va más allá de lo estético y lo transgresor, porque yo los empecé a hacer cuando era muy joven con cierta provocación gótica, digamos, a un nivel más superficial. En otro nivel, tuvo que ver con que los cementerios son máquinas de historias. Son todos diferentes y todos cuentan los relatos del lugar. No es lo mismo un cementerio andino que uno alemán, obviamente, pero este tampoco es igual que uno australiano. Todos tienen sus características y al mismo tiempo sus continuidades, muy curiosas en culturas tan diferentes: su niño muerto que hace milagros, su profanación que dejó una maldición. Pero los del libro no son solo paseos de flâneur, sino algo más, y lo que me decidió a publicarlo sí fue un hecho político, allá por 2011, cuando una compañera de trabajo encontró los huesos de su madre, que era una desaparecida de la dictadura. El trabajo que hace el Estado argentino a través del equipo de antropología forense es identificar restos en fosas comunes, como sería el pozo de Zañartú en Nuestra parte de noche. A ella le entregaron los huesos y, al cabo de un año, cuando lo hubo procesado, decidió hacer una ceremonia para enterrarlos. Quizá no habían recuperado el esqueleto completo, así que el ataúd era muy chiquito, parecía el de un bebé. Suena muy macabro, pero era político: una mujer joven enterrando a su madre, que era aún más joven cuando la mataron y que había sido reducida de aquella forma. Fue un acto de una enorme catarsis personal y política. Esta persona que estuvo perdida para su hija y para la sociedad, como todos los crímenes del terrorismo de Estado, por fin llegaba adonde debía estar, en el panteón familiar y con su nombre. En aquel momento yo, que crecí durante la dictadura, me di cuenta de que el horror es la tumba sin nombre. A los que tienen nombre, fecha y lugar en su lápida, puedes ir a recordarlos, bien o mal, pero no están desaparecidos, que es el nombre que se les dio aquí.

P.- La inmortalidad, otro asunto central en Nuestra parte de noche, es uno de los ejes de investigación más relevantes en la medicina actual, pero también es objeto de negocio en el que invierten grandes compañías tecnológicas. Es un tema muy contemporáneo y, a la vez, muy conectado a la literatura de terror clásica, ¿no?

ME.- Sí, pero no solo. En Nuestra parte de noche yo lo vinculé al esoterismo más antiguo, la idea de los alquimistas de que el final de la gran obra era encontrar la vida eterna. Que es algo que no solo se dio en la cultura occidental; los emperadores chinos se terminaron muriendo por consumir mercurio y otras sustancias derivadas de la alquimia que buscaban la eternidad. La novela evoca esa fórmula enviada por dioses que indican cómo pasar de un cuerpo a otro, pero manteniendo la conciencia en este plano. Creo que esa es la gran desesperación, ni siquiera la reencarnación es capaz de evitarla; es un consuelo muy poco capitalista, por así decirlo. Es curioso, la idea de inmortalidad de las religiones exige renunciar a la conciencia, mientras que lo que propone la ciencia al servicio de las corporaciones es mantener el yo, evitando el envejecimiento. O trasladar el cuerpo a la máquina, que es un argumento de Philip K. Dick pero se ha vuelto muy contemporáneo. Yo no quería escribir una novela de ciencia ficción, que es donde se sitúan estos esfuerzos actuales y las posibilidades de la ciencia, la técnica y el dinero, sino volver a la idea tradicional presente en las ciencias ocultas y en la literatura, desde Lovecraft al vampirismo; esa unión con el dios que te va a dar una vida eterna, aunque sea una vida bastante repugnante. Creo que también opté por esa idea clásica para hacer pensar que la inmortalidad, por supuesto, es una idea de siempre. Representa la barrera humana que nos falta por cruzar y no hay ningún indicio de que vaya a ser superada, por lo que resulta muy frustrante para algunos: cómo la humanidad ha podido ir a la luna, pero no puede detener el deterioro físico que conduce a la muerte. La cuestión es hasta dónde podemos llegar, qué inhumanidades podemos cometer, para no soltar esta vida.

Pingback: Hasta que el cuerpo aguante - Revista Mercurio

Pingback: Desirée de Fez: "Parte de la percepción de inclusión es de cara a la galería. Queda mucho por hacer" - Revista Mercurio

Pingback: La oscuridad se mete en casa de una mujer - Revista Mercurio

Pingback: Libros de la semana #18 - Revista Mercurio

Pingback: Libros de la semana #27 - Revista Mercurio

Pingback: Libros de la semana

Pingback: Libros de la semana #38 - Revista Mercurio

Pingback: Libros de la semana - #PUENTEAEREO

Pingback: Libros de la semana #62 - Revista Mercurio

Pingback: Guadalupe Nettel: «Esta pandemia de depresión tiene que ver con la falta de brújula» - Revista Mercurio

Pingback: «La cuna de tejo», de Sebastián G. Sancho: cuando un clásico del terror se hace andaluz

Pingback: Mariana Enriquez: «Mis fantasmas suelen ser bastante carnales» - Revista Mercurio