30 de noviembre — San Andrés

Dice el refrán que «dichoso el mes que empieza con los Santos y acaba con San Andrés», y hoy es San Andrés, patrón de Escocia (cuya bandera reproduce la cruz de su martirio), del antiguo ducado de Borgoña, de Rusia, Ucrania, Rumanía y de toda la Iglesia Ortodoxa. Un santo muy importante.

La tradición cuenta que fue el primer apóstol y que era el hermano mayor de Pedro; ambos eran pescadores y se encontraban echando unas redes cuando Jesús los reclutó para su causa. Su nombre significa valeroso y así debía ser porque fue muy peleón, según los cronistas de sus vidas (evangelistas), y de él cuentan que fue el que presentó al chico que tenía cinco panes de cebada y dos peces que se multiplicaron ad infinitum para dar de comer a más de cinco mil personas, en el famoso milagro que tanto repiten muchas madres de nuestro país y de otros muchos, todos los días y sin tanto bombo.

Anduvo evangelizando por la parte oriental del Imperio romano y llegó a fundar una sede episcopal en Bizancio (hoy Estambul). Viajó a Acaya (península del Peloponeso, Grecia), donde convirtió a mucha gente y, entre ellos, a Maximila, esposa del gobernador Egeas quien, fuera por celos o por vaya usted a saber qué, mandó apresarle y crucificarle, pero sin clavos, para hacerle sufrir más. Andrés se negó a morir como Jesucristo, por no creerse merecedor de ello, y se le colgó en una cruz en forma de aspa en la que murió a pesar de que, arrepentido, Egeas intentó descolgarlo.

Todo ello ocurrió en el año 60 d. C. y, desde entonces, sus restos se repartieron entre varias sedes que lo consideraron su santo protector: fueron trasladados a Constantinopla desde Patras, pero los cruzados italianos lo desenterraron y lo llevaron a Amalfi, al sur de Nápoles, donde se le venera con mucha devoción. En 1964, el entonces papa Pablo VI, en prueba de acercamiento a la iglesia oriental, llevó una parte de sus huesos de vuelta a la ciudad de Patras, que le dedicó una preciosa basílica.

Su imagen ha sido muy representada en la pintura del Barroco porque, como ocurrió con el apóstol Pedro, ambos murieron martirizados como lo había sido el maestro, en dos variantes que eran habituales en aquella época: cruz en forma de aspa o cruz boca abajo; el caso era ralentizar la agonía del reo y que esta fuera ejemplificante para los que eran considerados rebeldes al régimen.

José de Ribera firmó un magnífico San Andrés en 1631, en el que el santo aparece como un hombre viejo y resignado cuyo dramatismo conmueve todavía desde las paredes del Prado. Rubens pintó entre 1638 y 1639 su martirio, con el sentido expansivo de los pintores de los Países Bajos, y Murillo hizo lo propio entre 1675 y 1682, en un cuadro de dimensiones reducidas que también se encuentra en el Prado.

Natural, arrebolado o dramático, su iconografía se refiere casi siempre a la forma en la que murió antes que a su protagonismo en la multiplicación de los panes y los peces, algo extraordinario para aquellos tiempos.

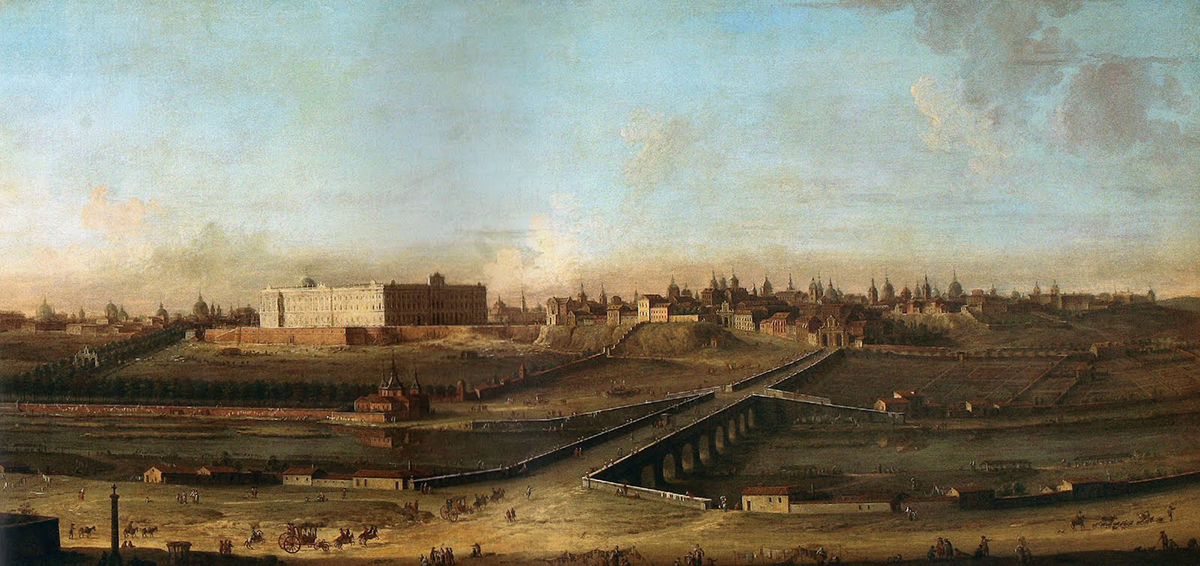

1 de diciembre de 1764 — Inauguración del Palacio Real de Madrid

En la Nochebuena de 1734 se inició un incendio, probablemente en los aposentos del pintor Jean Ranc, en el Alcázar Real de Madrid, donde estaban reunidos unos cuantos colegas celebrando el acontecimiento navideño. Las llamas se propagaron muy rápidamente, debido a que el edificio tenía mucha madera y a que las campanas que tocaban a rebato fueron confundidas con tañidos de celebración del nacimiento de Cristo. Fue un desastre que no se llevó por delante las vidas de los reyes porque a Felipe V no le gustaba el sitio y no se encontraban allí.

Se perdieron muchas obras de arte, cartas, documentos, frescos, mobiliario y un sinfín de objetos de los que no había inventario. El Alcázar Real se había ido construyendo con el paso de los años desde el siglo IX, en unos terrenos escarpados cerca de las laderas del río Manzanares. Allí habitaron todos los reyes de la monarquía hispánica, que fueron ampliando, remodelando y adaptando el edifico a sus propias necesidades. Hasta que ocurrió lo que ocurrió y la devastación fue tan absoluta (solo se salvaron algunas estancias) que no hubo más remedio que pensar en una edificación completamente nueva.

Felipe V mandó construir un palacio a imagen y semejanza de los franceses de la época, y encargó al arquitecto Filippo Juvara su diseño. Las obras se iniciaron en 1738 sobre el antiguo solar y aprovechando algunos pilares de los que habían quedado. Se planificó hacerlo todo de obra, evitando lo más posible la madera y, siguiendo el modo francés, que tuviera unas zonas residenciales para los reyes y otras de carácter administrativo desde las que se dirigirían los asuntos de estado. Juvara murió casi de repente y fue sustituido por Juan Bautista Sachetti, que replanteó los planos y continuó la construcción en una línea heredera del Rococó francés.

Cuando a la muerte de Fernando VI, su hermanastro Carlos III vino a Madrid en 1759 a hacerse cargo de la corona, la edificación del palacio estaba bastante avanzada gracias a la colaboración de otros arquitectos como Ventura Rodríguez. Al nuevo rey no le gustaba nada el trazado que se hacía y prefería algo más ilustrado, menos pomposo, más clasicista; quizá más parecido a su palacio de Caserta en el que las estancias residenciales y administrativas se encontraban en el mismo conjunto sin distinción de funciones, como correspondía a la filosofía de un déspota ilustrado. Francesco Sabatini fue el sustituto de Sachetti y el encargado de llevar a cabo los deseos del nuevo monarca, que dio por inaugurada su mansión el día 1 de diciembre de 1764, después de que se remodelara el entorno y se le quitara la mayor parte de la decoración escultórica de las cornisas.

Cada monarca que ha ocupado sus estancias hasta Alfonso XIII (el último que vivió allí) ha ido añadiendo, quitando o redecorando según el gusto de la época. Hoy cuenta con 3.418 habitaciones, infinidad de pasillos, obras de arte y estancias para recepciones reales. El último de sus inquilinos, no obstante, fue D. Manuel Azaña en sus años como presidente de la II República, cuando el palacio fue confiscado y convertido en Palacio Nacional, una manera simbólica de dar por terminada la monarquía en España. Le resultaba tan incómodo como a su antecesor, del que se cuenta la anécdota de que nunca había tomado la sopa caliente por el tiempo que tardaba en llegar desde las cocinas hasta el comedor real. Será por eso que los de ahora viven en palacetes de menor tamaño y empaque.

3 de diciembre de 1919 — Pierre-Auguste Renoir

Una de las preguntas que rondan por la cabeza de algunos artistas últimamente es si pintar cuerpos desnudos, especialmente de mujer, va a constituir sacrilegio censurable o va a estar castigado por un código moral carente de disposiciones transitorias. Me lo contaba hace poco un brillante pintor que ha decidido que, hasta que pase esta tormenta (si es que pasa), se va a dedicar a la abstracción. No es broma. En las escuelas de Bellas Artes siempre se han pintado desnudos del natural, que ahora se esconden un poco; y hablamos de desnudos, no quiero ni mencionar las trabas que hay para visitar la sala 65, conocida como la cámara secreta del Museo Arqueológico de Nápoles, o las que se pusieron hace unos años en la magna exposición de escultura griega que hubo en el MARQ de Alicante —cuya pieza estrella era uno de los tres Discóbolos (el más feo, por cierto)— para entrar a una habitación, más vigilada que la puerta de una discoteca de polígono, en la que se exhibían relieves y pequeñas esculturas relativas a los sympósion, los banquetes iniciáticos tan habituales en la antigüedad.

¿Podría Renoir pintar Las bañistas de Filadelfia (1888) en la actualidad o La muchacha desnuda al sol de 1874? Traigo a colación a este pintor porque falleció el día 3 de diciembre de 1919 en Cagnes-sur-Mer, donde vivió los últimos veinte años de su vida, cerca del mar, intentando aliviar el reumatismo deformante que padecía.

Renoir es conocido también y, sobre todo, por las pinturas de modistillas y escenas urbanas como el famosísimo Le Moulin de la Galette de 1876, cuando se hallaba en plena época impresionista, de cuyo estilo fue uno de los adalides. Sin embargo, su obra, que se adaptó perfectamente a la técnica de la pincelada suelta y a la pintura a plein air, no se ciñó a los dictámenes del grupo comandado por Monet.

Había nacido en 1841 en Limoges, en el seno de una familia humilde. Su padre, sastre de profesión, trasladó a la familia a París en 1845 en busca de una vida mejor y, cuando Pierre-Auguste tenía trece años, lo puso a trabajar en un taller de porcelanas para ayudar a la economía familiar. Se le daba tan bien el dibujo que de ahí pasó a pintar abanicos y stores que se fabricaban en la capital francesa para ser vendidos en oriente. En 1862 pudo ingresar en la École des Beaux Arts, donde recibió la importante influencia de Courbet e inició su etapa retratística que tantos beneficios le proporcionaría.

Era joven y se relacionaba con los artistas de Montmartre; era inevitable que se viera influenciado por las corrientes de moda en las que se sumergió, llegando a exponer en 1874 en el Salón de los Rechazados su obra El palco, un retrato de interior que contrastaba con las telas que sus compañeros llenaron de paisajes al aire libre.

Fue padre de dos artistas muy conocidos en Francia: Pierre, el mayor, que fue un actor muy conocido, y Jean, director de cine y autor de películas como La Carroza de Oro o Elena y los hombres, que son consideradas como precedentes de la llamada Nouvelle Vague; dos obras que posiblemente tampoco pasaran hoy la censura a la que nos someten las voces chillonas que nos rodean.