Ahora que se cumplen 41 años de la muerte de Blas de Otero, Le coq espagnol quiere recordarlo y rememorar una anécdota realmente rara e importante del poeta vasco, como ejemplo de civismo para los tiempos que ahora corren de tanto revoltillo moral y literario, de esta nueva normalidad en donde todos campan a sus anchas y parece que vale todo con tal de vender libros y de asaltar el mundo literario con cualquier tontería u ocurrencia que esté de moda.

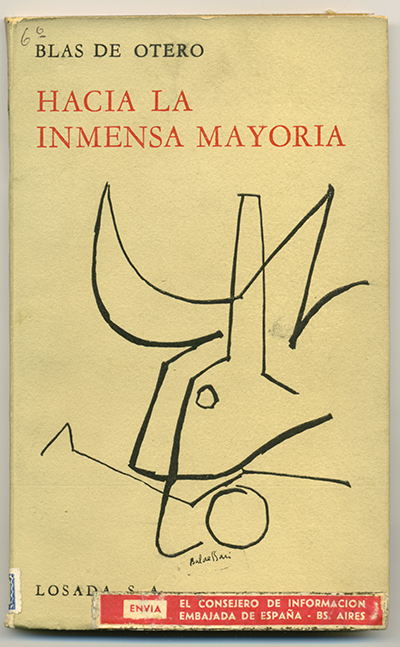

Blas de Otero publicó en 1962, a través de la Editorial Losada de Buenos Aires, un libro esencial: Hacia la inmensa mayoría. Mientras tantos otros poetas se desentendían, Otero abordaba el problema de España, de la dictadura y de la posguerra, mostrando su queja poética no desde la ideología, sino desde la decencia. Mientras otros callaban, él gritaba en verso:

A LA INMENSA MAYORÍA

Aquí tenéis, en canto y alma, al hombre

aquel que amó, vivió, murió por dentro

y un buen día bajó a la calle: entonces

comprendió: y rompió todos sus versos.

Así es, así fue. Salió una noche

echando espuma por los ojos, ebrio

de amor, huyendo sin saber adónde:

a donde el aire no apestase a muerto.

Tiendas de paz, brizados pabellones,

eran sus brazos, como llama al viento;

olas de sangre contra el pecho, enormes

olas de odio, ved, por todo el cuerpo.

¡Aquí! ¡Llegad! ¡Ay! Ángeles atroces

en vuelo horizontal cruzan el cielo;

horribles peces de metal recorren

las espaldas del mar, de puerto a puerto.

Yo doy todos mis versos por un hombre

en paz. Aquí tenéis, en carne y hueso,

mi última voluntad. Bilbao, a once

de abril, cincuenta y uno.

El título del libro era un homenaje a Juan Ramón Jiménez (“a la inmensa minoría”). En realidad ambos poetas, con su poesía y su actitud vital, fueron rebeldes y no se conformaron con aceptar el régimen de la injusta posguerra. Juan Ramón Jiménez rechazó nombramientos de académico, comodidades y homenajes, rechazó volver mientras no hubiera en España democracia, y se negó a colaborar con el régimen de Franco en el extranjero, que lo tentaba continuamente a través de amigos suyos como José María Pemán, desde su exilio de Nueva York y Puerto Rico. Blas de Otero, por suparte, construyó desde España una obra poética de gran calidad, llena de valor y civismo, lanzando el mismo lamento desde España que otros como León Felipe en sus plegarias o Luis Cernuda en sus versos estaban lanzando desde el exilio, y abriendo el camino que seguirían otros poetas como Ángela Figuera, Gabriel Celaya o José Hierro.

El título del libro era un homenaje a Juan Ramón Jiménez (“a la inmensa minoría”). En realidad ambos poetas, con su poesía y su actitud vital, fueron rebeldes y no se conformaron con aceptar el régimen de la injusta posguerra. Juan Ramón Jiménez rechazó nombramientos de académico, comodidades y homenajes, rechazó volver mientras no hubiera en España democracia, y se negó a colaborar con el régimen de Franco en el extranjero, que lo tentaba continuamente a través de amigos suyos como José María Pemán, desde su exilio de Nueva York y Puerto Rico. Blas de Otero, por suparte, construyó desde España una obra poética de gran calidad, llena de valor y civismo, lanzando el mismo lamento desde España que otros como León Felipe en sus plegarias o Luis Cernuda en sus versos estaban lanzando desde el exilio, y abriendo el camino que seguirían otros poetas como Ángela Figuera, Gabriel Celaya o José Hierro.

Pero Le coq espagnol no quiere solo hablar de su compromiso civil ni de la calidad de sus versos, sino que desea enseñar a sus lectores la más disparatada y mejor reseña que se hizo de este libro. Y es que a veces son nuestros enemigos los que mejor hablan de nosotros y nuestras derrotas las que nos engrandecen.

Había en la embajada española de Buenos Aires un señor llamado Don José Ignacio Ramos Rey, falangista de cuello alto que dirigía desde finales de 1936 la Oficina de Prensa y Propaganda de Buenos Aires. Su misión era mandar informes a España de todos esos libros que los españoles de dentro y de fuera se empeñaban en editar en Argentina contra los intereses patrios del nacionalcatolicismo español. Y controlar esas nuevas editoriales, como Losada y Espasa Calpe Argentina, que los españoles exiliados estaban fundando en América para editar con libertad, contándole de paso al mundo lo que ocurría realmente en España: que en España había una renovación poética de gente con agallas, que quería cambiar las cosas, y que no solo era el exilio el que escribía.

«A veces son nuestros enemigos los que mejor hablan de nosotros y nuestras derrotas las que nos engrandecen»

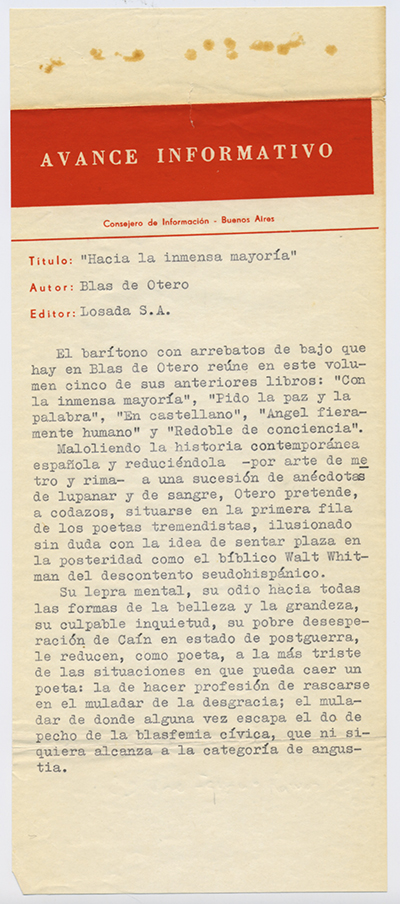

Y este buen falangista, cuando leyó Hacia la inmensa mayoría, remitió la siguiente reseña o nota literaria del libro a la censura española y al Ministerio de Información de España:

“El barítono con arrebatos de bajo que hay en Blas de Otero, reúne en este volumen cinco de sus anteriores libros: Con la inmensa mayoría, Pido la paz y la palabra, En castellano, Ángel fieramente humano y Redoble de conciencia.

Maloliendo la historia contemporánea española y reduciéndola –por arte de metro y rima– a una sucesión de anécdotas de lupanar y de sangre, Otero pretende, a codazos, situarse en la primera fila de los poetas tremendistas, ilusionado sin duda con la idea de sentar plaza en la posteridad como el bíblico Walt Whitman del descontento seudohispánico.

Su lepra mental, su odio hacia todas las formas de la belleza y la grandeza, su culpable inquietud, su pobre desesperación de Caín en estado de posguerra, le reducen, como poeta, a la más triste de las situaciones en que pueda caer un poeta: la de hacer profesión de rascarse en el muladar de la desgracia; el muladar de donde alguna vez escapa el do de pecho de la blasfemia cívica, que ni siquiera alcanza a la categoría de angustia”.

Encontré este informe encartado en el libro, junto a un pedazo de la cartulina de la carpeta del Ministerio de Información en donde se guardó, en una librería de viejo del Barrio alto de Lisboa, donde tantos títulos buenos y raros he encontrado y he podido comprar por cuatro perras a lo largo de mi vida. Me llamó la atención el libro porque estaba en un montón y tenía una vistosa pegatina roja en la parte inferior de la cubierta delantera que decía: “ENVÍA el consejero de Información, Embajada de España, Bs. Aires”. Al hojearlo descubrí dentro el informe, con el título en rojo que decía “AVANCE INFORMATIVO”, y estaba escrito a máquina de escribir.

Encontré este informe encartado en el libro, junto a un pedazo de la cartulina de la carpeta del Ministerio de Información en donde se guardó, en una librería de viejo del Barrio alto de Lisboa, donde tantos títulos buenos y raros he encontrado y he podido comprar por cuatro perras a lo largo de mi vida. Me llamó la atención el libro porque estaba en un montón y tenía una vistosa pegatina roja en la parte inferior de la cubierta delantera que decía: “ENVÍA el consejero de Información, Embajada de España, Bs. Aires”. Al hojearlo descubrí dentro el informe, con el título en rojo que decía “AVANCE INFORMATIVO”, y estaba escrito a máquina de escribir.

Ojalá tenga yo así enemigos, no negligentes ni laxos, sino inteligentes y ocupados, porque en la crítica del señor Ramos Rey está la alabanza y no hay mejor reseña que resalte realmente todas las virtudes del libro que esa. La comparación con Walt Whitman, el ambiente de lupanar o muladar de desgracias está realmente en el objeto de los poemas de Blas de Otero y sí que hay una «blasfemia cívica» que –cuánto le duele al censor– alcanza la categoría de angustia.

Hay que agradecerle al señor Don José Ignacio Ramos Rey la finura de su estilo, rebosante de riqueza y acumulación expresiva, y lo agudo y certero de su prosa: ese nivel de competencia lingüística que en el informe se exhibe, para consuelo de los pobrecitos poetas españoles cuyos libros tenían la gracia de caer en sus manos.

Era un año, el 62, en el que la censura funcionaba en España –pero de forma algo burda–, ya sin paredones, y era difícil acallar lo que los escritores estaban publicando: era difícil tapar la negrura y el mal olor que subía de la realidad española hasta las novelas de Cela, Delibes, Sender y Martín Santos, hasta las obras de teatro de Sastre y Buero Vallejo o hasta los poemas cívicos (mal llamados por el canon literario “sociales”).

«Hay que agradecerle a este censor la finura de su estilo, rebosante de riqueza y acumulación expresiva, y lo agudo y certero de su prosa»

Sobre el deficiente funcionamiento de la censura en España, cuento dos anécdotas. En la ficha del represaliado Jorge Guillén, que tuvo que comprar su libertad y su salida de España a Estados Unidos traduciendo el poema A los mártires de España del poeta fascista Paul Claudel, constaba la siguiente anotación: «ROJO» (escrito con la letra grande y gorda de un rotulador rojo). De la otra anécdota fui testigo en una exposición de la obra del poeta catalán Joan Brossa: en un manuscrito la censura le había tachado en rojo las palabras TETA y CULO que él había escrito expresamente, según declaró más tarde, para que se fijaran en ellas y dejaran pasar algunas de las ideas subversivas de la obra de teatro, que llegó a representarse. La censura española no era de refinado papel Japón, sino de basto papel de lija.

También hay que pensar en la oficina de prensa y propaganda de Buenos Aires. Dicha oficina, acabada su función de propaganda de guerra durante la Guerra Civil y asentado política y civilmente en España el glorioso movimiento nacional, no tenía ya otra obligación en los años 60 que informar a las autoridades españolas de los libros que los rojazos españoles publicaban en la Argentina, en editoriales vinculadas con el decadente exilio republicano, como era Losada. De esa forma se trataba de impedir que dichos libros viajaran a España y difundieran por el suelo patrio de forma sediciosa la semilla del mal democrático. Se equivocaban León Felipe y Pedro Garfias cuando decían que en España no había poesía, se equivocaba Cernuda cuando escribía aquello de que en España “ahora todo nace muerto, vive muerto y muere muerto”. Pero es esa una equivocación leve, de mentirijillas, comprensible desde el dolor con el que escribían, que era el dolor de haber perdido a la madre (o sea, a la patria).

Pero sobre todo hay que pensar en el presente, en cuántas oficinas de esas de propaganda existen ahora en nuestra literatura, en nuestras mentes, en nuestras editoriales, en nuestro decadente sistema de enseñanza lleno de gorgoritos infantiles y juveniles, cuánto de regulación, cuánta corrección en el uso del lenguaje y cuánta dosis de autocensura bienpensante nos llega y nos obliga desde los ismos (feminismo, animalismo, etc. etc.) y otras islas mentales que tratan de disfrazar la realidad de una idealidad burda y que tratan de impedir que lleguen a la forma y al fondo de los textos literarios los eventos consuetudinarios que acontecen en la calle y la hermosura de nuestro idioma.