Espejito, espejito. La tiranía de la belleza, de Maura Gancitano (Ático de los Libros)

La popularidad de la filósofa y divulgadora —en el mejor sentido— de su especialidad Maura Gancitano (Mazara del Vallo, 1985) corre pareja a su pluralidad de enfoques y medios de difusión, empezando por su propia escuela Tlon, que es también editorial y librería. En Espejito, espejito. La tiranía de la belleza aborda un asunto que no es nuevo, pero lo hace desde un prisma distinto al habitual a la hora de analizar el modo en que se ha convertido en la sociedad contemporánea en «una obsesión, una enfermedad, un mito inalcanzable». Sin tapujos y armada de la lucidez del pensamiento filosófico, se cuestiona esta verdadera religión y sus rituales, su relación con el trabajo, el poder y, desde luego, los roles de género, la mística de la feminidad (definida por Betty Friedan) y la mirada masculina, los cuerpos civilizados y los heteronormativos o incluso los monstruosos, la moda y su dictadura de las tallas, el body shaming que es menos nuevo de lo que hace pensar ese anglicismo, los iconos de belleza y la discriminación, los estándares y las redes sociales o, en fin, una propuesta para escapar a esa cárcel en la que ha devenido el físico. «De niña, no quería casarme ni tener hijos; mi deseo era ser fea y convertirme en filósofa», comienza escribiendo en su introducción la autora italiana, que cuenta el impacto que en esa idea tuvo un cuento de 1757 de la pedagoga y escritora francesa Jeanne-Marie Leprince de Beaumont, conocida por La bella y la bestia y menos por el aquí citado Belote et Laidronette (Hermosina y Atractiva). Lo interesante es cómo Gancitano aplica su propia experiencia en este ensayo para lograr la identificación del lector, y empleamos aquí el masculino genérico intencionadamente: en realidad, este libro no trata sobre su historia personal, sino sobre la manera en que la belleza sigue siendo «un instrumento de control sobre los cuerpos, los pensamientos y las opciones vitales de las mujeres en particular, pero cada vez más también de los hombres». Con un estilo cercano y ágil, pero del todo riguroso, su análisis se nutre de las ideas de autores como John Berger, Naomi Wolf, Guy Debord, Maya De Leo, Jean Kilbourne o Rossella Ghigi, entre otros, para profundizar en los procesos sociales, políticos, económicos y culturales que atraviesan esta cuestión desde finales del siglo XVIII. Nada nuevo, decíamos, pero sí lo es el punto de vista de un libro que concibe la belleza como una relación con el resto, con el mundo, que tiene más de ambigüedad que de medida exacta. «La belleza es una esfinge, un enigma, un misterio dolorosamente irritante, se cita a Simone Weil. Este libro no la desvela, pero sí da voz a esas historias que por lo común se esconden bajo un manto de miedo y vergüenza.

La popularidad de la filósofa y divulgadora —en el mejor sentido— de su especialidad Maura Gancitano (Mazara del Vallo, 1985) corre pareja a su pluralidad de enfoques y medios de difusión, empezando por su propia escuela Tlon, que es también editorial y librería. En Espejito, espejito. La tiranía de la belleza aborda un asunto que no es nuevo, pero lo hace desde un prisma distinto al habitual a la hora de analizar el modo en que se ha convertido en la sociedad contemporánea en «una obsesión, una enfermedad, un mito inalcanzable». Sin tapujos y armada de la lucidez del pensamiento filosófico, se cuestiona esta verdadera religión y sus rituales, su relación con el trabajo, el poder y, desde luego, los roles de género, la mística de la feminidad (definida por Betty Friedan) y la mirada masculina, los cuerpos civilizados y los heteronormativos o incluso los monstruosos, la moda y su dictadura de las tallas, el body shaming que es menos nuevo de lo que hace pensar ese anglicismo, los iconos de belleza y la discriminación, los estándares y las redes sociales o, en fin, una propuesta para escapar a esa cárcel en la que ha devenido el físico. «De niña, no quería casarme ni tener hijos; mi deseo era ser fea y convertirme en filósofa», comienza escribiendo en su introducción la autora italiana, que cuenta el impacto que en esa idea tuvo un cuento de 1757 de la pedagoga y escritora francesa Jeanne-Marie Leprince de Beaumont, conocida por La bella y la bestia y menos por el aquí citado Belote et Laidronette (Hermosina y Atractiva). Lo interesante es cómo Gancitano aplica su propia experiencia en este ensayo para lograr la identificación del lector, y empleamos aquí el masculino genérico intencionadamente: en realidad, este libro no trata sobre su historia personal, sino sobre la manera en que la belleza sigue siendo «un instrumento de control sobre los cuerpos, los pensamientos y las opciones vitales de las mujeres en particular, pero cada vez más también de los hombres». Con un estilo cercano y ágil, pero del todo riguroso, su análisis se nutre de las ideas de autores como John Berger, Naomi Wolf, Guy Debord, Maya De Leo, Jean Kilbourne o Rossella Ghigi, entre otros, para profundizar en los procesos sociales, políticos, económicos y culturales que atraviesan esta cuestión desde finales del siglo XVIII. Nada nuevo, decíamos, pero sí lo es el punto de vista de un libro que concibe la belleza como una relación con el resto, con el mundo, que tiene más de ambigüedad que de medida exacta. «La belleza es una esfinge, un enigma, un misterio dolorosamente irritante, se cita a Simone Weil. Este libro no la desvela, pero sí da voz a esas historias que por lo común se esconden bajo un manto de miedo y vergüenza.

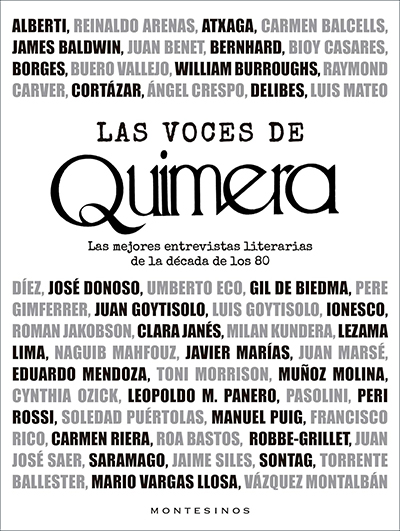

Las voces de Quimera, de Jofre Casanovas [ed.] (Montesinos)

La entrevista literaria, un género siempre vigente pero acaso no lo suficientemente valorado en el actual panorama periodístico de la urgencia y el clickbait, tuvo en la revista Quimera, leyenda viva de nuestra prensa cultural, uno de sus mayores exponentes en castellano. Este libro, que condensa las que aparecieron en sus páginas durante la primera década de vida de la publicación, en los 80, demuestra que en este formato no solo hemos de admirar ejemplos foráneos como el de The Paris Review. Si algo comparte con la trimestral neoyorquina es su vocación internacional y el diálogo que establecen sus protagonistas, contando su personal aproximación a la literatura y la existencia —acaso la misma cosa en muchos de estos casos—, con la historia de la era que les tocó vivir y escribir: un escenario apasionante en lo literario y en lo intelectual, como demuestran estas páginas. De Las voces de Quimera conviene no solo reparar en sus grandes entrevistados sino también en la perspicacia de los entrevistadores, cuya aproximación a sus sujetos de estudio constituye una decisiva influencia en el estilo que posteriormente adoptarían (adoptaríamos) muchas de las cabeceras nacionales en este formato lleno de posibilidades. Por ejemplo: María Lluisa Borrás habla con Rafael Alberti, Jordan Elgraby con James Baldwin, Asta Scheib con Thomas Bernhard, T. X. Erpe con William Burroughs, María Dolores Aguilera con Julio Cortázar y Eugène Ionesco, Nora Catelli con Umberto Eco, Omar Ouakrim con Naguib Mahfuz, Ángeles Carabí con Toni Morrison, Miguel Riera (fundador y editor de la revista durante casi dos decenios) con Cynthia Ozick, Eugenia Wolfowicz con Pier Paolo Pasolini, Ana Basualdo con Juan José Saer, y así hasta medio centenar de conversaciones que incluyen también algunas charlas entre espléndidos autores como la de Jorge Luis Borges con Susan Sontag o la de Philip Roth con Milan Kundera. Una apabullante selección acometida por Jofre Casanovas, editor de Montesinos y también del sello Piel de Zapa, en lo que supone una excelente labor de rescate y digitalización de un legado histórico de incalculable valor. Este imprescindible volumen es la prueba de que Quimera se convirtió en testigo de una era deslumbrante, como la califica Miguel Riera en la entrevista que lo abre a modo de prólogo, donde se daban cita la literatura latinoamericana más rompedora y la literatura europea de altura: «Siempre ha habido grandes escritores, pero agrupar a tantos en un periodo tan breve, que coincidió con el retorno de la democracia, es difícil que vuelva a repetirse». Irrepetible y fundamental la empresa de nuestros compañeros para quienes, con tanta dificultad, seguimos apostando por el periodismo cultural como espacio abierto de par en par a la creación artística y la reflexión.

La entrevista literaria, un género siempre vigente pero acaso no lo suficientemente valorado en el actual panorama periodístico de la urgencia y el clickbait, tuvo en la revista Quimera, leyenda viva de nuestra prensa cultural, uno de sus mayores exponentes en castellano. Este libro, que condensa las que aparecieron en sus páginas durante la primera década de vida de la publicación, en los 80, demuestra que en este formato no solo hemos de admirar ejemplos foráneos como el de The Paris Review. Si algo comparte con la trimestral neoyorquina es su vocación internacional y el diálogo que establecen sus protagonistas, contando su personal aproximación a la literatura y la existencia —acaso la misma cosa en muchos de estos casos—, con la historia de la era que les tocó vivir y escribir: un escenario apasionante en lo literario y en lo intelectual, como demuestran estas páginas. De Las voces de Quimera conviene no solo reparar en sus grandes entrevistados sino también en la perspicacia de los entrevistadores, cuya aproximación a sus sujetos de estudio constituye una decisiva influencia en el estilo que posteriormente adoptarían (adoptaríamos) muchas de las cabeceras nacionales en este formato lleno de posibilidades. Por ejemplo: María Lluisa Borrás habla con Rafael Alberti, Jordan Elgraby con James Baldwin, Asta Scheib con Thomas Bernhard, T. X. Erpe con William Burroughs, María Dolores Aguilera con Julio Cortázar y Eugène Ionesco, Nora Catelli con Umberto Eco, Omar Ouakrim con Naguib Mahfuz, Ángeles Carabí con Toni Morrison, Miguel Riera (fundador y editor de la revista durante casi dos decenios) con Cynthia Ozick, Eugenia Wolfowicz con Pier Paolo Pasolini, Ana Basualdo con Juan José Saer, y así hasta medio centenar de conversaciones que incluyen también algunas charlas entre espléndidos autores como la de Jorge Luis Borges con Susan Sontag o la de Philip Roth con Milan Kundera. Una apabullante selección acometida por Jofre Casanovas, editor de Montesinos y también del sello Piel de Zapa, en lo que supone una excelente labor de rescate y digitalización de un legado histórico de incalculable valor. Este imprescindible volumen es la prueba de que Quimera se convirtió en testigo de una era deslumbrante, como la califica Miguel Riera en la entrevista que lo abre a modo de prólogo, donde se daban cita la literatura latinoamericana más rompedora y la literatura europea de altura: «Siempre ha habido grandes escritores, pero agrupar a tantos en un periodo tan breve, que coincidió con el retorno de la democracia, es difícil que vuelva a repetirse». Irrepetible y fundamental la empresa de nuestros compañeros para quienes, con tanta dificultad, seguimos apostando por el periodismo cultural como espacio abierto de par en par a la creación artística y la reflexión.

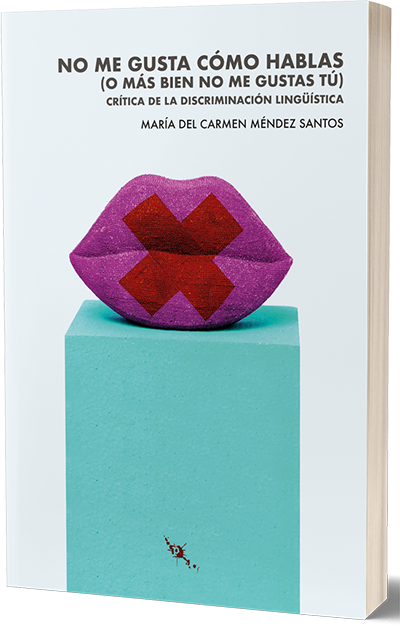

No me gusta cómo hablas, de María del Carmen Méndez Santos (Pie de Página)

Es curioso como la lengua revela tantos prejuicios, intereses y desprecios como lo pueden hacer ciertos males presentes en cualquier sociedad, ya hablemos de clasismo o de xenofobia, por citar algunos. En No me gusta cómo hablas (o más bien no me gustas tú), la filóloga, doctora en Lengua Española, docente e investigadora María del Carmen Méndez Santos (Vigo, 1982), especializada en la sociolingüística de los idiomas, aplica este enfoque a la llamada glotofobia o discriminación por acentos diferentes al estándar con ejemplar desenfado y conocimiento de la materia. Defiende la autora, y se propone demostrar en estas páginas, que «negar la identidad, categoría o prestigio que tienen todas las variedades de habla y lenguas es una forma de establecer rangos sociales». Las formas de expresión extremeñas, andaluzas, manchegas o murcianas, por citar algunos ejemplos de nuestra rica diversidad lingüística, obtienen a menudo la reprobación, la corrección, la crítica, la burla y, en suma, la censura de quienes se consideran fieles portadores de la versión buena, culta o superior de este idioma. Casos concretos de la actualidad política, de obras de ficción popularísimas o incluso de las redes sociales en forma de memes, dan forma a un apasionante volumen que recorre cuestiones como la estigmatización y el supremacismo lingüísticos a lo largo de los siglos, de Nebrija a Dante; la mercantilización e internacionalización de la lengua, de Netflix al traductor de Google; el avergonzamiento público y el sinhogarismo lingüístico, de Ariana Brown a David Pareja; el paisaje lingüístico en la comunicación institucional y los espacios públicos; las desigualdades y hasta las agresiones asociadas a la nacionalidad por este motivo; los estereotipos asociados a ser de pueblo; la falta de empatía lingüística y las odiosas comparaciones; el centralismo que desprecia el habla de otras regiones o, en fin, el plurilingüismo y su difícil convivencia con la idea de Estado. La propuesta de Méndez Santos supone una reflexión crítica de estilo adecuadamente coloquial y contundente, que desentraña las jerarquías y las inequidades profundas y sistemáticas en torno a la lengua que suelen pasar desapercibidas. Por suerte, recuerda la autora en su epílogo, la ley 15/2022 de 12 de julio ya contempla la discriminación por lengua, por lo que ahora «nos queda establecernos como objetivo educar y transmitir esta sensibilida». Y nos deja, poco después, una sabia recomendación como broche a su estupendo estudio: «Contrólese antes de corregir, comentar la forma de hablar de alguien o de decirle que suena así o asá».

Es curioso como la lengua revela tantos prejuicios, intereses y desprecios como lo pueden hacer ciertos males presentes en cualquier sociedad, ya hablemos de clasismo o de xenofobia, por citar algunos. En No me gusta cómo hablas (o más bien no me gustas tú), la filóloga, doctora en Lengua Española, docente e investigadora María del Carmen Méndez Santos (Vigo, 1982), especializada en la sociolingüística de los idiomas, aplica este enfoque a la llamada glotofobia o discriminación por acentos diferentes al estándar con ejemplar desenfado y conocimiento de la materia. Defiende la autora, y se propone demostrar en estas páginas, que «negar la identidad, categoría o prestigio que tienen todas las variedades de habla y lenguas es una forma de establecer rangos sociales». Las formas de expresión extremeñas, andaluzas, manchegas o murcianas, por citar algunos ejemplos de nuestra rica diversidad lingüística, obtienen a menudo la reprobación, la corrección, la crítica, la burla y, en suma, la censura de quienes se consideran fieles portadores de la versión buena, culta o superior de este idioma. Casos concretos de la actualidad política, de obras de ficción popularísimas o incluso de las redes sociales en forma de memes, dan forma a un apasionante volumen que recorre cuestiones como la estigmatización y el supremacismo lingüísticos a lo largo de los siglos, de Nebrija a Dante; la mercantilización e internacionalización de la lengua, de Netflix al traductor de Google; el avergonzamiento público y el sinhogarismo lingüístico, de Ariana Brown a David Pareja; el paisaje lingüístico en la comunicación institucional y los espacios públicos; las desigualdades y hasta las agresiones asociadas a la nacionalidad por este motivo; los estereotipos asociados a ser de pueblo; la falta de empatía lingüística y las odiosas comparaciones; el centralismo que desprecia el habla de otras regiones o, en fin, el plurilingüismo y su difícil convivencia con la idea de Estado. La propuesta de Méndez Santos supone una reflexión crítica de estilo adecuadamente coloquial y contundente, que desentraña las jerarquías y las inequidades profundas y sistemáticas en torno a la lengua que suelen pasar desapercibidas. Por suerte, recuerda la autora en su epílogo, la ley 15/2022 de 12 de julio ya contempla la discriminación por lengua, por lo que ahora «nos queda establecernos como objetivo educar y transmitir esta sensibilida». Y nos deja, poco después, una sabia recomendación como broche a su estupendo estudio: «Contrólese antes de corregir, comentar la forma de hablar de alguien o de decirle que suena así o asá».

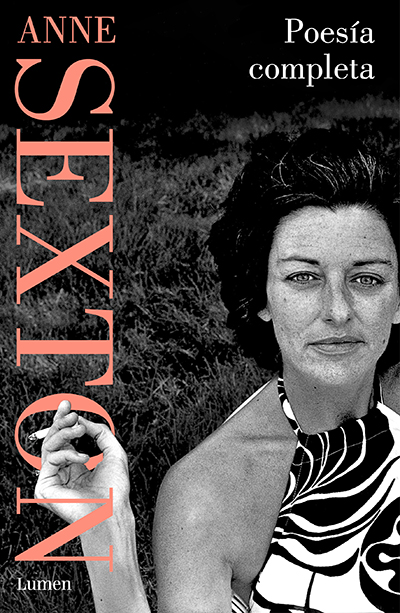

Poesía completa, de Anne Sexton (Lumen)

Se cumplen en este 2024 cincuenta años desde la muerte de Anne Sexton (1928-1974), una de las grandes poetas del siglo XX, ganadora del Premio Pulitzer y figura emblemática de la llamada poesía confesional. Para celebrarlo, Lumen publica este magnífico volumen de 800 páginas que engloba sus diez poemarios —dos de ellos, parecidos tras su fallecimiento— junto con algunas composiciones inéditas en una nueva traducción, excelente, de Ana Mata Buil, quien define su obra como «un puñetazo en el estómago, una caricia o un bálsamo, según el caso». Más de 350 poemas componen este volumen de Poesía completa que se abre con Al manicomio y casi de vuelta, de 1960, y que llega hasta El horrible remar hacia Dios, de 1975, antes de concluir con sus piezas póstumas. Desde: «Y somos magia que habla sola, / ruidosa y aislada. Soy la reina de todos mis pecados / olvidados. ¿Sigo perdida?». Hasta: «Esta es mi historia y así te la he contado, / si es dulce, si no es dulce, / llévala a otro sitio y deja que una parte regrese a mí. / Esta historia termina conmigo aún remando». Comparada con Walt Whitman y admirada por Sylvia Plath, con quien compartió escuela poética en Massachusetts, su singular voz absolutamente liberada de cualquier tabú la hizo entrar por derecho propio en el olimpo de la lírica. Sexton entregó su alma en la escritura y escribió sobre el cuerpo como nadie, pero también sobre los vínculos familiares, el amor y sus variantes como impulso vital, la amistad como balón de oxígeno, el feminismo y la sororidad, los desequilibrios mentales y la enajenación, la muerte y el suicidio, entre otros muchos audaces e inauditos temas (que también incluyeron la menstruación, el aborto, la masturbación o el incesto) que exploró con imaginación desbordante y honestidad descarnada. Comenta en su prólogo de 1981 otra Pulitzer, Maxine Kumin, que ningún poeta confesional ha demostrado «tanta genialidad, su brío, sus precipitados saltos metafóricos». No solo eso, sino que «su franqueza característica ayudó a muchas personas que se aferraron a sus poemas como al Santo Grial. El tiempo separará la paja del grano entre estos poemas y bruñirá el oro. Anne Sexton se ha ganado su lugar en el canon». Una autora de cuyos versos nadie sale indemne: «Quería escribir tal poema / con tales músicas, con tales guitarras; / probé ante los dientes del sonido / a dibujar tales legiones de ruido; / probé ante el rompeolas / a atrapar la estrella de cada navío; / y al cerrar las manos / buscaba sus casas / y silencios. / Y solo encontré uno. / tú eras mía / y te expulsé. / Busco himnos sencillos / pero el amor no tiene ninguno».

Se cumplen en este 2024 cincuenta años desde la muerte de Anne Sexton (1928-1974), una de las grandes poetas del siglo XX, ganadora del Premio Pulitzer y figura emblemática de la llamada poesía confesional. Para celebrarlo, Lumen publica este magnífico volumen de 800 páginas que engloba sus diez poemarios —dos de ellos, parecidos tras su fallecimiento— junto con algunas composiciones inéditas en una nueva traducción, excelente, de Ana Mata Buil, quien define su obra como «un puñetazo en el estómago, una caricia o un bálsamo, según el caso». Más de 350 poemas componen este volumen de Poesía completa que se abre con Al manicomio y casi de vuelta, de 1960, y que llega hasta El horrible remar hacia Dios, de 1975, antes de concluir con sus piezas póstumas. Desde: «Y somos magia que habla sola, / ruidosa y aislada. Soy la reina de todos mis pecados / olvidados. ¿Sigo perdida?». Hasta: «Esta es mi historia y así te la he contado, / si es dulce, si no es dulce, / llévala a otro sitio y deja que una parte regrese a mí. / Esta historia termina conmigo aún remando». Comparada con Walt Whitman y admirada por Sylvia Plath, con quien compartió escuela poética en Massachusetts, su singular voz absolutamente liberada de cualquier tabú la hizo entrar por derecho propio en el olimpo de la lírica. Sexton entregó su alma en la escritura y escribió sobre el cuerpo como nadie, pero también sobre los vínculos familiares, el amor y sus variantes como impulso vital, la amistad como balón de oxígeno, el feminismo y la sororidad, los desequilibrios mentales y la enajenación, la muerte y el suicidio, entre otros muchos audaces e inauditos temas (que también incluyeron la menstruación, el aborto, la masturbación o el incesto) que exploró con imaginación desbordante y honestidad descarnada. Comenta en su prólogo de 1981 otra Pulitzer, Maxine Kumin, que ningún poeta confesional ha demostrado «tanta genialidad, su brío, sus precipitados saltos metafóricos». No solo eso, sino que «su franqueza característica ayudó a muchas personas que se aferraron a sus poemas como al Santo Grial. El tiempo separará la paja del grano entre estos poemas y bruñirá el oro. Anne Sexton se ha ganado su lugar en el canon». Una autora de cuyos versos nadie sale indemne: «Quería escribir tal poema / con tales músicas, con tales guitarras; / probé ante los dientes del sonido / a dibujar tales legiones de ruido; / probé ante el rompeolas / a atrapar la estrella de cada navío; / y al cerrar las manos / buscaba sus casas / y silencios. / Y solo encontré uno. / tú eras mía / y te expulsé. / Busco himnos sencillos / pero el amor no tiene ninguno».

Pingback: Recomiendan «No me gusta cómo hablas» en la revista «Mercurio» – Editorial {Pie de Página}