Teólogos, exégetas de las escrituras y críticos de historia comparada de las religiones suelen indicar que la crucifixión de Cristo podría haber transcurrido en torno al 7 de abril del año 30 de nuestra era. Hay quienes hablan del 3 de abril o incluso un poco más atrás, en los días postreros de marzo. Por tanto este año, pese a la ausencia de autos pasionales en las calles, la celebración litúrgica de la Semana Santa coincide en fechas con la histórica narración del drama de Jerusalén, representado en tiempos bajo la égida romana de Tiberio.

En la historia del arte, durante el Renacimiento alemán (que vivirá el cisma de la Protesta y la contención de las imágenes piadosas), la representación de la hora nona del Viernes Santo ocupó a los grandes pintores. Las crucifixiones de Lucas Cranach el Viejo (1472-1553), amigo de Lutero, suelen mostrar a Cristo junto a los dos ladrones Dimas y Gestas. Pero si hay un calvario brutal, que revela la lacerante agonía del Gólgota, este es el sobrecogedor calvario de Matías Grünewald (1470-1528). Precisamente, en esta misma semana caprichosa, la iglesia luterana celebra a Grünewald el 6 de abril, dentro de su calendario de santos.

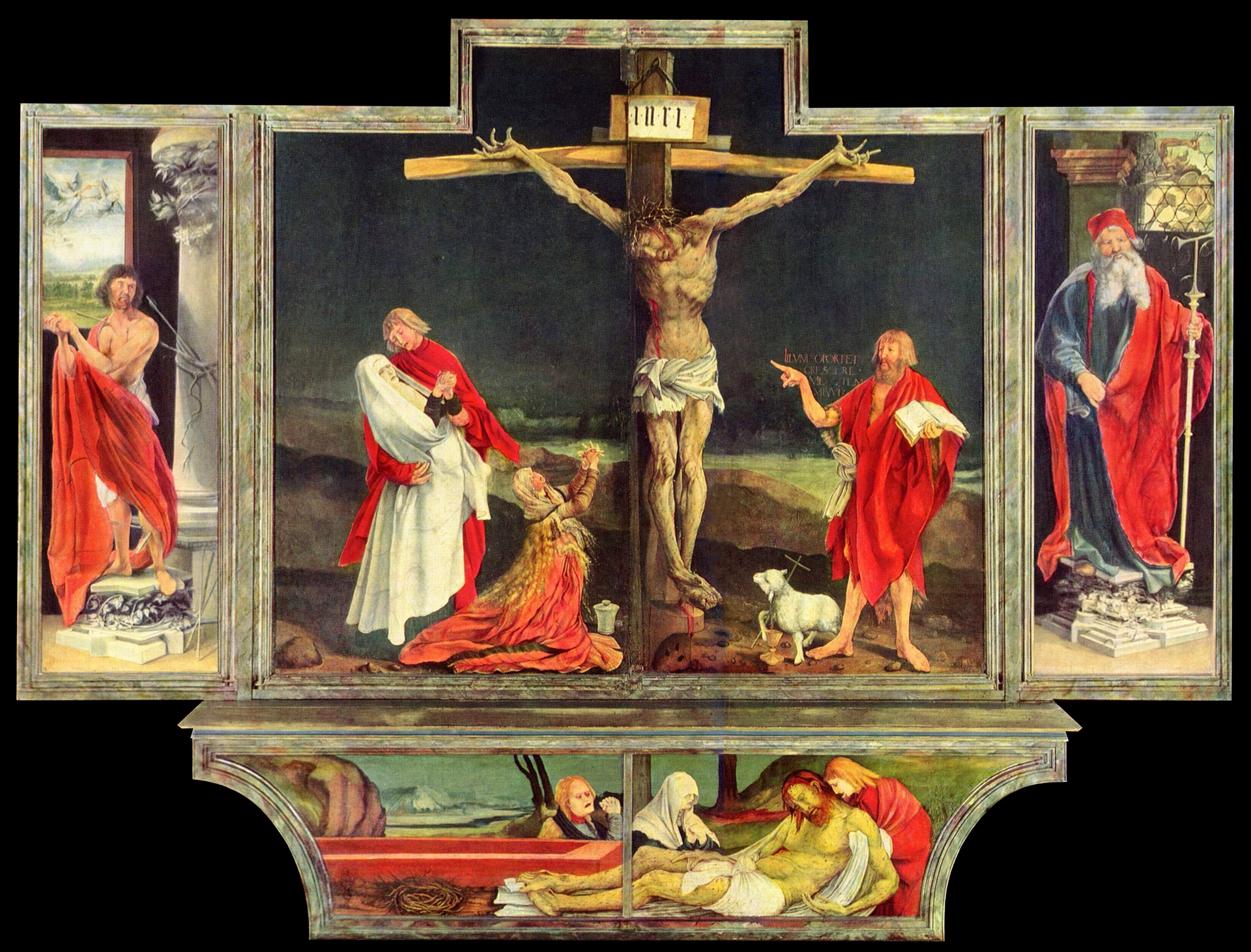

En su día, el escritor y decadentista francés Joris-Karl Huysmans (1848-1907) se interesó por el desconocido Grünewald, quien fuera coetáneo, entre otros aparte del citado Cranach, de Durero y Holbein el Joven (autor del tanatórico Cristo muerto). Huysmans describió “la espantosa pesadilla del Calvario” de Grünewald. La obra recibe a todo visitante llegado al antiguo convento de dominicas (hoy Museo de Unterlinden), situado en la ciudad alsaciana de Colmar. La pintura forma parte de un políptico de grandes dimensiones, formado por nueve tablas. En origen, Grünewald había concebido este trabajo para el convento y hospicio de la orden de los antoninos de Isenheim, en su Alemania natal.

La tabla central muestra la agonía de Cristo según el “teológico y bárbaro” Grünewald. Un Cristo grande, aplastante, de deforme hechura respecto a la blanquísima figura de María, que aparece asistida por el discípulo amado. Completan el cuadro, bajo el arbóreo madero, una Magdalena plañidera y el dedo profético de San Juan Bautista. El crucificado viene a ser revoltijo de tendones, huesos quebrados y piel cerúlea, moteada por todas partes por un hisopo de sangre (es la sangre del Cordero que figura al pie del madero y cuyo chorro, como el de una grosera bota de vino, cae sobre un cáliz). Si miramos solo a las manos, perforadas por los clavos, lo que vemos son las patas de dos tarántulas torturadas.

La tabla central muestra la agonía de Cristo según el “teológico y bárbaro” Grünewald: un Cristo grande, aplastante, de deforme hechura

Huysmans lo detalla a su manera, con un patetismo verbal no apto para mojigatos. El cuerpo del Cristo de Isenheim se muestra “lívido y reluciente, salpicado de puntos sanguinolentos, cubierto, como el erizo de una castaña, por las astillas de los azotes, que se le han quedado clavadas en las llagas; al cabo de los larguísimos brazos se mueven las manos convulsas, y arañan el aire; las bolas de las rodillas se tocan, como en un patizambo; y los pies, unidos y remachados con un clavo, no son ya sino un confuso amasijo de músculos, donde la carne se deshace y se pudren las uñas azules; la cabeza, que rodea una gigantesca corona de espinas, se desploma sobre el pecho fláccido y abultado, en el que se marcan las costillas como si de una parrilla se tratara”. Crítica de arte, literatura del dolor y anatomía forense forman su patética conjunción en Huysmans.

La fealdad de este Mesías crucificado es el símbolo de todos los pecados del mundo con los que tuvo que cargar. Dado que la tabla se había concebido para el hospicio de la orden antonina de Insenheim, Huysmans piensa que la atroz estampa de Jesús era la imagen del Cristo de los apestados, el príncipe de los moribundos. Ante él rezaban y se postraban quienes ya pronto iban a echar el último hálito. Por eso esta lividez de espanto, esta estética horrible y tendinosa sólo podían entenderla los inválidos, los desesperados y los propios monjes del lazareto, quienes cuidaban y preparaban a su rebaño para el tránsito. Pero no podían concebirla ni admitirla la corte principesca, ni los adinerados, que encargaban las telas para sus palacios y moradas a Cranach, a Durero, a Holbein.

Resalta Huysmans la blancura, la nívea presencia de la Virgen María, que semeja “una monja muerta”. El artista jamás pintará belenes, porque es un pintor de tumbas y solo sabe pintar y reflejar la excelsitud de María cuando la hace sufrir, pero no cuando en ella se trasluce la alegría o el gozo. No obstante, esta blancura del hábito, que impone como un escandaloso fulgor de luna sobre la negra pez del drama, evoca los orígenes de la elegida, el de “una reina que ha tomado el hábito, una maravillosa orquídea que ha brotado entre las plantas de un solar”.

La sujeta en sus brazos San Juan Evangelista, con su rostro de alemán arcaico y sus vestiduras escarlatas. Delante, a los pies del crucificado (unos pies pintados como dos plastas de carne), aparece, como el resto del citado conjunto, María de Magdala, que se muestra arrodillada y suplicadora. El dislocado cuerpo lo cubre una túnica color teja, forrada con verde mirto. El feísmo que concita su rostro resulta no obstante turbador y hemos de mostrar indulgencia.

Al otro lado de la cruz, más sereno y frío, se halla el Bautista, que porta el libro sagrado en una mano y con la otra señala al Redentor, junto a una inscripción escrita con letras de sanguina: Illum oportet crescere, me autem minui (“Es menester que Él crezca y que yo mengüe”). El suelo rojizo sobre el que se alza el patíbulo es, a decir de Huysmans, el mismo suelo de las regiones de Turingia que tan bien había conocido Grünewald, a menudo saturada por el óxido de la tierra. Tenía de hecho la misma coloración geológica que, pese al paso del tiempo, había contemplado Huysmans en alguno de sus viajes por estos parajes de Alemania. Había visto además aquella tierra empapada por la lluvia, más rojiza si cabe, “semejante a los lodos de un matadero, a unas charcas de sangre”.

La tabla del calvario se expone junto a otros paneles donde figuran un San Antonio con báculo, un San Sebastián flechado “bajo y patizambo” y, finalmente, la predela que representa un Santo Entierro: otro Cristo lívido y deforme, un San Juan de duro semblante, una Virgen velada hasta los ojos y otra Magdalena de cara basta, otra vez desfigurada por la llantina. A los pies del yacente se halla, como un funesto abrojo, la gran corona de espinas.

Huysmans piensa que la atroz estampa de Jesús era la imagen del Cristo de los apestados, el príncipe de los moribundos

El políptico de Isenheim se completa con otra serie de obras dispuestas sobre nuevas tablas. Se representan en ellas un concierto de ángeles, una Natividad (cuya Virgen es “una alemanota que come salazones y bebe cerveza”), una Anunciación “francamente mala” (aquí la Madre de Dios –Huysmans no renuncia al humor irreverente– parece una “desagradable maritornes de gruesos labios”) y, seguidamente, otro panel que ilustra un encuentro entre el patriarcal San Antonio (advocación del hospicio) y un San Pablo ataviado con su tosca túnica de hojas de palma. Mención aparte merece la fabulosa tabla de la Tentación de San Antonio. El santo aparece atosigado por un asqueroso aquelarre de demonios (en un rincón figura un hombre verde y ulceroso, incendiado por el mal de los ardientes –o mal de San Antonio– y que viene a ser el “hosanna de la gangrena, el canto triunfal de la caries”).

Por último, como anverso teológico del calvario, el pintor concibió otro panel con un circular rompimiento de luz, del que aparece encarnada la figura de Cristo resucitado. Triunfal y lumínico, casi asteroidal, Grünewald aún muestra “las vírgulas rojas” de las manos. Transfigurado, majestuoso y sonriente, el resucitado se eleva como la parábola del astro que llevó a los Magos de Oriente al modesto pesebre donde fue a nacer el judío incomprendido: Yeshua ben Yosef.

Todas las anotaciones de Huysmans sobre el políptico de Insenheim figuran en un opúsculo editado en 2010 por Casimiro Libros. En origen obedecen a un texto publicado en 1990 en la revista El Paseante. El librito también contiene otro texto dedicado a la otra gran crucifixión de Grünewald en Karlsruhe. En realidad, dicho texto es el primer capítulo de la novela Là-bàs, escrita por el místico francés y converso al catolicismo. En España la publicó Montesinos en 2001 con el título de Allá abajo, que es junto con A contrapelo su obra más conocida.

Las obsesiones de Huysmans, quien al cabo terminaría mostrando signos de deterioro mental, le llevaron a rescatar a Matías Grünewald de un inconcebible olvido. Pero la cadena de llamadas entre mentes sulfurosas no acabó aquí. El escritor Michel Houellebecq, a través de su novela Sumisión, hizo de su personaje principal, el profesor François, un trasunto del propio Joris-Karl Huysmans.

Pingback: David Foster Wallace en el lenguaje del otro - Jot Down Cultural Magazine

Pingback: El caso Spengler - Jot Down Cultural Magazine