El entorno es inmejorable: la Toscana, la bella Pisa, Livorno con sus canales hacia el puerto y al oeste el Mediterráneo, los mares que llevan al sur y después a las islas jónicas, las tierras que pisó Odiseo, las ciudades por las que cantó Homero.

Los personajes son emblemáticos: Lord Byron, ilustre y exótico, el talentoso Percy Shelley, más Mary, la mujer al costado, levemente desenfocada.

La historia que anuncia el título es prometedora: Memorias de los últimos días de Byron y Shelley. La contará el hombre que compartió esos tiempos pretéritos.

Y sin embargo el tipo era un mentiroso.

Sí conoció a Byron y a Shelley.

Conoció a Lord Byron en el esplendor de su fama y en la cima de su talento, al aventurero que había dividido su vida entre la poesía, el adulterio y la insurrección. Conoció también a Percy Shelley después de una gran obra poética, de un parate como escritor, de una depresión, de unos romances en busca de inspiración. Sí los conoció y sí fue su amigo. Los admiraba e hizo todo por estar cerca de ellos. Sí recorrió el mundo, fue marino, pirata y saqueador. Sí consiguió en enero de 1822 llegar a la casa de Shelley en Pisa y quedó arrobado con su inteligencia generosa. La primera impresión fue de extrañamiento, ¿cómo esa figura flaca, alta y desgarbada, casi femenina, podía ser la encarnación de la poesía? Decidió referirse a él como El Poeta, así lo llamaría. También logró que al día siguiente lo acompañara hasta el Palazzo Lanfranchi al otro lado del río para conocer al gran Lord Byron, el más radical de los libertinos, que mirado de cerca no era más que un mortal. Engreído, prosaico, vulgar. A él lo iba a llamar El Peregrino. Tenía delineados a los dos coprotagonistas de su fábula; el personaje central sería él mismo: Edward John Trelawny, el amigo de los románticos, «dos de los últimos poetas puros», quien los vio morir o, mejor, vio sus cuerpos muertos y se ocupó de ellos. Shelley vivió treinta años, Byron treinta y seis, Trelawny ochenta y nueve.

Y sin embargo el tipo era un mentiroso.

«Mi vida no es una novela», decía cuando le preguntaban por la verdad.

Y sin embargo el tipo era un novelista.

Las enciclopedias dicen que fue biógrafo, novelista y aventurero. El lugar de nacimiento no es claro, pudo haber sido Londres o Cornualles, en 1792. Sirvió para la Marina Real en Oriente y en Occidente, fue dado de baja o desertó para ser corsario en los mares indios y griegos. Se casó y tuvo dos hijos, su esposa se fue con otro, sufrió la humillación de las miradas ajenas —definitivamente era un héroe byroneano— y se escapó a Suiza, donde empezó a presentarse como el Capitán Trelawny. Dinero no le faltaba.

Lo que siguió después fue el gran plot twist de su novela personal. El encuentro buscado con Shelley y Byron, los meses de amistad compartida, escasos pero suficientes para hacer de él un escritor, lo que había querido ser. Sintió que algo del aura poética de esos hombres geniales y muertos se le había adosado. Siguió sus ritmos, tomó sus espíritus. En su escritura están ambos: Byron, detrás de los pasajes enérgicos; Shelley, en la prosa encantadora.

Trelawny se convirtió en una mirilla por donde espiar a los poetas; la vida cotidiana de dos genios.

Cuenta que Byron pasa el día planeando cosas que nunca ejecuta, que está obsesionado con el dinero, que planea comprar una provincia en Chile o en Perú —quiere plata y oro—, que acumula objetos y basura, que sueña con islas griegas y quiere vivir como lo hacen en Oriente, que tiene las excentricidades de un personaje ficticio, que sube y baja de peso, que pasa días enteros a soda y galletas, que la cojera lo ha vuelto escéptico, cínico y cruel, que se jacta de la cantidad de vino que bebe, de los caballos que cabalga, de su destreza en el boxeo, de sus triunfos en la esgrima, de sus dotes de nadador. Dice que lo deja ganar para escucharlo alardear.

Cuenta que Shelley es incomparable, que nunca conoció a alguien como él, que no hay nadie capaz de escribir desde un desaliento tan hondo, que solo consigue publicar sus poemas si escatima en comida, que no logra vender lo que escribe, que es austero y solitario. Que ama a cualquiera más que a sí mismo. Que es capaz de pasar horas en la misma posición, leyendo de pie. Que no le importa el desprecio del mundo por sus poemas que caen en el olvido apenas los publica. Que, a pesar de ser un escritor sin lectores, no tiene reproches. Que no guarda rencores con la Inglaterra que lo persiguió y expulsó de Oxford, que carga la tristeza de los exiliados, que no habla del repudio de sus padres, que su cara guarda una sombra por los hijos arrebatados de su primer matrimonio y los muertos del segundo.

Cuenta que Mary Shelley es inteligente y culta, que tiene talento para las letras —herencia de su madre—, que es capaz de sacar a su esposo del arrebato en el que cae cuando lee y escribe para devolverlo al mundo real, que está ansiosa por novedades de Londres y París, que quiere saber de los nuevos libros, los sombreros, las óperas, los matrimonios, los crímenes y otras maravillas. Que es pequeña, ingeniosa, sociable, triste en solitario. (¿Cómo podría saberlo?).

En la historia que se inventó Trelawny los dos genios compiten por su amistad, él prefiere pasar tiempo con los Shelley, y Byron se pone celoso:

— Mi intención es convertirte en un hombre de mundo; ellos te moldearán hasta hacer de ti un Frankenstein.

Byron es un genio, sí, pero es insoportable y también una decepción:

«Conocer personalmente a un escritor supone a menudo la destrucción de la ilusión que sus obras han creado. Cuando retiras el velo que cubre el altar de tu ídolo y lo ves con su gorrito de dormir, descubres a un viejo quejumbroso, a un pedante, a un petimetre, a un tiralevitas, a un insolente esnob o, en el mejor de los casos, a un ordinario mortal».

La novela con forma de memorias tiene de todo. El narrador comparte charlas sobre literatura, reflexiones teológicas, recuerdos de juventud entre los que se van intercalando pequeñas aventuras en las que él mismo es capaz de arrojarse al agua para salvar a Shelley de morir ahogado, de rescatarlo cuando se extravía en el bosque, de acompañar a un Byron temeroso a una reunión social. Presente y pasado se juntan, el mundo de las ideas, las artes, la reflexión filosófica y las discusiones literarias se mezclan con trivialidades diarias: intensidad, peripecias, intimidad.

La novela con forma de memorias tiene de todo. El narrador comparte charlas sobre literatura, reflexiones teológicas, recuerdos de juventud entre los que se van intercalando pequeñas aventuras en las que él mismo es capaz de arrojarse al agua para salvar a Shelley de morir ahogado, de rescatarlo cuando se extravía en el bosque, de acompañar a un Byron temeroso a una reunión social. Presente y pasado se juntan, el mundo de las ideas, las artes, la reflexión filosófica y las discusiones literarias se mezclan con trivialidades diarias: intensidad, peripecias, intimidad.

Y sin embargo Trelawny era un mentiroso.

Durante unos meses que, narrativamente, figuran años, la vida de los tres amigos discurre plácida y entretenida hasta que empieza a delinearse el clímax. Shelley acompaña a Trelawny a navegar y de su mano descubre una nueva pasión: «[L]amentó haber desperdiciado su vida con el griego y el latín en lugar de aprender las útiles artes de la natación y la navegación. Decidió hacerse de inmediato con una embarcación de buen tamaño».

Cuando se entera del proyecto, también Byron quiere un barco. Había sido un hombre de acción —aún lo era— que salió de Inglaterra, cruzó España y Portugal montado a caballo, navegó por el Mediterráneo hasta Grecia, conoció el mundo con su fuerza, sus manos y sus pies, no solo con sus ideas. De la mano de Trelawny, los poetas se harían a la mar; desplegaron mapas, proyectaron destinos, delinearon itinerarios por islas posibles, contaron historias de antiguos navegantes.

Para llevar adelante su plan deciden alquilar casas frente al mar porque, además de poetas, son navegantes. Mandan construir los barcos y tiempo después van a buscarlos. Shelley navega el suyo —Don Juan— y nuestro narrador se hace cargo del Bolívar, por mandato de su dueño, Byron. El 8 de julio de 1822 se despiden en el puerto con una promesa; volverían a encontrarse en Livorno. El sol estaba oscurecido por una niebla espesa y aplastante, no corría una gota de brisa y el mar se veía insólitamente calmo: una sábana de plomo. Navegaron cerca uno del otro hasta que una tormenta corta pero intensa alejó un barco del otro. Trelawny perdió de vista al Don Juan y siguió rumbo hasta Livorno con el peor de los presentimientos que se fue convirtiendo en certeza. Cuando pisó tierra buscó a Byron de inmediato para contarle lo sucedido: el barco de Shelley había desaparecido.

Durante las horas siguientes las olas fueron dejando en la playa un barril, una batea, unas botellas. Eran del Poeta. La guardia costera comenzó los patrullajes pero al cabo de una semana seguían sin noticias del Don Juan. Trelawny dice que él mismo se puso a la cabeza de la búsqueda y ofreció una recompensa.

Apareció un cadáver sin rostro ni manos, lo que no estaba protegido por las ropas se había convertido en carne para los peces. El cuerpo era alto y delgado, como el del Poeta. En un bolsillo de la chaqueta, un libro de Sófocles y en el otro, los poemas de Keats, doblados con cuidado, como los habría guardado él.

Trelawny cabalgó hasta la casa de Mary Shelley. Lo vio llegar, vio su gesto y lo supo.

— ¿No hay esperanza?

— No.

Mary recordó el mal presagio que tuvo cuando vio partir a su esposo. No era lo mismo jugar al marinero en la bahía que lanzarse a mar abierto, la belleza sobrenatural del entorno debería haber alcanzado como advertencia: el destino quiere susurrarnos algo al oído y nosotros, envueltos en el exceso visual, somos incapaces de oírlo.

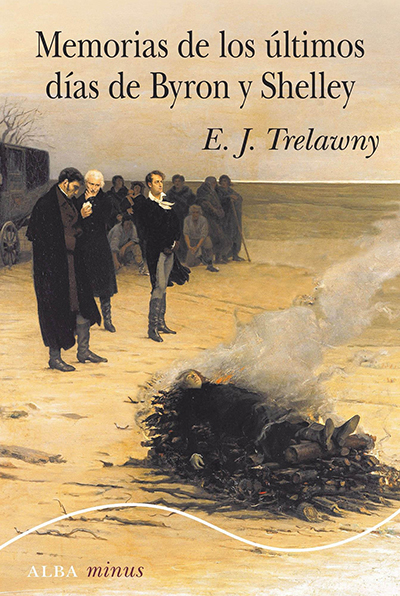

Hubo que quemar los restos del Poeta y el Peregrino estuvo ahí para verlo.

— ¿Eso es un cuerpo humano? —se preguntó Byron— Parece el esqueleto de una oveja; esto es una sátira de nuestro orgullo y nuestra locura.

Con troncos y tablas traídos por el mar, se armó una pira en la playa que, gracias a la madera seca y resinosa, no tardó en arder. Al espíritu griego y helenista de Shelley le hubiera gustado la imagen, le hubiera conmovido su propio cuerpo untado en vino, sales y aceites, obligado a convertirse en cenizas. Byron se quedó pensando en el destino de su propia carne.

— No repitáis esto conmigo. Dejad que mi esqueleto se pudra allí donde caiga.

Con su acostumbrada pasión por la improbabilidad, Trelawny relata la imagen de las llamas devorando el cuerpo, el cráneo partiéndose, los sesos hirviendo, los huesos calcinados y, después, el milagro:

«Lo que más nos sorprendió a todos fue el hecho de que el corazón permaneciese intacto. Me quemé la mano al rescatar esta reliquia de la furia del fuego».

Las cenizas de Shelley partieron hacia Roma sin su corazón, que fue guardado como reliquia.

Con la muerte del Poeta, al narrador no le quedó otra que seguir al Peregrino que, aburrido, había comprado un bergantín y partió hacia Grecia a pelear su propia guerra.

Navegan, desembarcan, luchan, se separan, siguen guerreando cada uno por su lado y los seguimos en sus batallas hasta que Byron termina ardiendo de fiebre en una cama pobre en tierras griegas, harto de luchar por su independencia: «Voy a morir: lo presiento. Que no descuarticen mi cuerpo ni lo envíen a Inglaterra. Que se pudran aquí mis huesos. Enterradme en cualquier rincón sin ninguna pompa».

Trelawny pronto se olvida de él en su relato para dedicarse a construir su propia imagen de guerrero, un Aquiles extemporáneo viviendo su epopeya, tal vez con el único objetivo de narrarla.

| MEMORIAS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS DE BYRON Y SHELLEY E. J. Trelawny Traducción de Catalina Martínez Muñoz ALBA (Barcelona, 2020) 368 páginas 14 € |

Pingback: Los últimos días de Byron y Shelley: los delirios de un mentiroso - Frases de Amor