13 de septiembre de 122 — Muro de Adriano

¿Saturados? Tengo la gran tentación de escribir que estoy hasta el moño de muertecita, reyecito, principitos y protocolos vistosísimos, de puntualidades extraordinarias y de chovinismos en la lengua franca, pero resisto impertérrita los embates de la pereza y me propongo ver el otro lado, dar la vuelta a la tortilla y dedicar lo de esta semana a recordar que nosotros también o quizá más.

Lo nuestro no tuvo la «cobertura mediática» —expresión que me sugiere siempre unos pantis sobre cabeza de ladrón— por razones obvias del paso del tiempo; lo nuestro ocurrió cuando no había televisiones peleando por audiencias y los servicios propagandísticos, funcionando a pleno rendimiento, no llegaban a todos los rincones, como ahora.

El día 13 de septiembre del año 122 se inició la construcción del llamado Muro de Adriano. La fecha se recoge en los libros de Historia, no es mi capricho; no creo que nada empiece así, de repente, pero los historiadores (tengo también la tentación de pensar en mentes masculinas necesitadas de clasificaciones, pero resisto) fijaron el día de hoy como el del inicio de una estructura de 117’5 kilómetros que, desde el río Tyne (cercano al Mar del Norte) hasta el fiordo de Solway (Mar de Irlanda), fue mandado construir por el emperador Adriano para establecer una separación entre la provincia romana de Britania y los bárbaros que habitaban las tierras del norte, Caledonia, que era el nombre latino de lo que hoy llamamos Escocia, erigido íntegramente en lo que llamamos Inglaterra.

Adriano había nacido en Itálica, en la provincia romana de la Bética —hoy diríamos que era sevillano— en el año 76 y durante su mandato apenas hubo una o ninguna operación militar. Su talante era pacifista —hoy se diría que antibelicista— y prefería controlar y llevarse bien con los pueblos que vivían más allá de los limes o fronteras del Imperio Romano.

Su muro tendría más bien funciones de control sobre la inmigración, establecimiento de aduanas y, si acaso, defensivas ante las incursiones de unas tribus menos preparadas militarmente que las magníficas legiones romanas. De hecho, en estas instalaciones constituidas por una muralla jalonada de torres vigía y fortificaciones, se instalaban los vexillatii, destacamentos ad hoc con funciones civiles y militares al modo de los guardias civiles de la frontera entre Gibraltar y La Línea de la Concepción, que miran, requisan o cobran, pero no sacan las pistolas.

La reina ha muerto en Escocia y el primer velatorio se ha llevado a cabo en Edimburgo, su capital; los reporteros y los comentaristas nos recuerdan los afanes independentistas de esas tierras y el deseo de los monarcas británicos de tener juntitos a todos sus súbditos a pesar de sus diferencias, pero no he oído que recuerden que esas diferencias son ancestrales y no han nacido ahora, que lo parece.

Al ver las imágenes del féretro en la tierra de los caledonios, viajando de Balmoral a Edimburgo, me han entrado ganas de releer las Memorias de Adriano (1951) de Marguerite Yourcenar, y ya van tres veces. Una también puede ser repetitiva.

13 de septiembre de 1598 — Felipe II

¿Quién ha dicho «la reina por excelencia»? Era la cabeza suprema de la Commonwealth —conjunto de territorios que han formado parte del Imperio Británico a todo lo largo y ancho del planeta—, una mancomunidad de naciones en las que nunca se ponía el sol y que se mantiene como una entelequia sin instituciones operativas que reconocían a Isabel II como su Jefe de Estado.

Desconocemos cómo va a evolucionar esta ficción política que no debería sernos ajena. Lo de que en mis reinos no se pone el sol es una frase atribuida al monarca español por excelencia, Felipe II, y repito lo de excelencia porque él sí reinó y gobernó las tierras que conformaron la mayor extensión de territorios que constituyeron en su día el Imperio español.

¡Qué casualidad! El 13 de septiembre de 1598 murió en El Escorial este superrey —víctima de gota e hidropesía, aunque según algunas leyendas, padeció de artritis y hasta de sífilis congénita—, y lo hizo en la famosa silla que se mandó construir a medida para estar cómodo y soportar todas las maluras que le llevaron a la tumba con 71 años.

Como personaje dio y sigue dando mucho juego: no faltó en su vida la grandeza, la desgracia, el amor, la tristeza ni, por supuesto, la pasión, y no solo la amorosa. Se metió en todos los fregaos, luchó contra los elementos —Armada Invencible—, contra los infieles —Lepanto— y hasta contra su propio hijo Don Carlos, al que doblegó finalmente por creer, quizá otra leyenda, que el chico estaba perdidamente enamorado de su tercera esposa, Isabel de Valois —ópera Don Carlo de Giuseppe Verdi—.

Era hijo de Carlos V y de la bellísima Isabel de Portugal; del padre heredó reinos que fue ampliando hasta tener el mayor imperio que se haya conocido, mientras que, de la madre, además de derechos sobre la corona portuguesa, sacó la finura y el donaire de unos rasgos que lo hicieron uno de los monarcas más atractivos de la Historia.

Se casó cuatro veces: con María Manuela (de Portugal), madre de su hijo Carlos, de la que enviudó a los 18 años; con María Tudor (inglesa), prima de su padre, que era 11 años mayor que él y con la que no tuvo hijos; con Isabel de Valois (francesa), con la que tuvo cinco hijas de las que solo sobrevivieron dos y, por último, con su sobrina Ana (de Austria), con la que tuvo cinco hijos de los que solo salió medianamente adelante el futuro Felipe III, que era muy flojito.

Algún biógrafo decía que el Rey Prudente se casaba con países y después con mujeres, y no le faltaba razón.

A los 53 años ya era viudo de todas y todavía vivió 18 más. Sus biógrafos íntimos lo describen como un hombre obsesivo, fanático religioso, maniático de la limpieza corporal y muy solitario, a pesar de todo. De todos los retratos que le hicieron los pintores de corte el que más me gusta es el de la pintora Sofonisba Anguissola, natural de Cremona, que vino a España con Isabel de Valois.

Muy buena tenía que ser para alcanzar tanto relieve en unos tiempos en los que las mujeres estaban destinadas a otros menesteres. Y lo pintó muy guapo, me parece a mí.

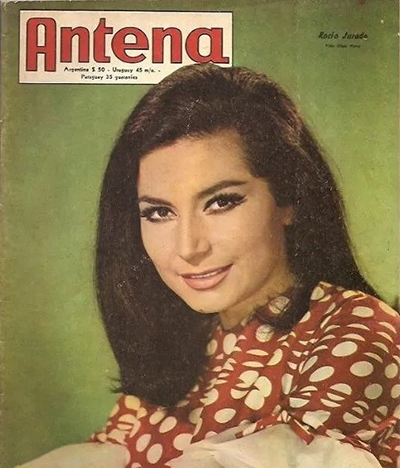

18 de septiembre de 1946 — Rocío Jurado

El término rey o reina andan en el lenguaje popular y con ellos damos nombre a lo que más queremos o a quien nos parece más importante; establecemos, en fin, un sistema jerarquizado en el que los personajes que nos merecen mayor aprecio o dignidad quedan coronados como lo más. En el fondo, las monarquías marcan los caminos de los comunes mortales entregándonos a la fascinación de lo que nos resulta inalcanzable, aunque brille en nuestros sueños.

En el año 1988, el periodista Carlos Herrera dirigía y presentaba en la radio un programa llamado Las coplas de mi SER, en el que de 10 a 11 de la noche hacía un repaso por la copla, la tonadilla, la soleá y cualquier palo relacionado con la que se consideraba entonces «canción española».

Además de las cantantes tradicionales —la mayoría, mujeres, aunque Miguel de Molina no faltaba—, ponía canciones imposibles, de letras impensables y cantadas por voces que solo debían conocer en sus casas; las introducía siempre diciendo esto es para inyectárselo y en ese momento había que prestar más atención porque generalmente lo eran.

Con este programa empezaron a levantarse los velos y a disiparse los prejuicios sobre canciones que casi todos conocíamos pero que, durante los años posteriores a la muerte de Franco y la Transición, se consideraban muy casposas y se asociaban a un modelo de país que la progresía general rechazaba… hasta que las descubrió.

Reinaba indiscutiblemente Rocío Jurado, su voz prodigiosa era capaz de tocar todos los registros (excepto peteneras; era muy supersticiosa) con una potencia formidable muy difícil de igualar.

Algunos seres humanos tienen la suerte de nacer con el don del oído absoluto y pueden reproducir cualquier sonido. Ignoro si ese don los lleva a desarrollar un modelo de cuerdas vocales y una capacidad torácica extraordinaria o si vienen de fábrica con el paquete completo. Esas capacidades permiten que la voz sea armoniosa, que, impostada o no, pueda subir octavas con pasmosa facilidad y que cantar se convierta en un acto tan natural como hablar o reírse. Totalmente envidiable.

Rocío Jurado nació el 18 de septiembre de 1946 en Chipiona, Cádiz, y era hija de un zapatero; el lugar y las condiciones de la época la llevaron por el camino de la copla, que ella se empeñó en renovar a través de la puesta en escena de sus espectáculos (vestuario, luces, orquesta) aunque nunca abandonó, por lo menos en privado, el cante hondo. Ponía los pelos de punta. Si hubiera nacido en Viena habría sido cantante de ópera, seguro.

Las letras de sus canciones reflejaron su propia vida, la que estos días anda compitiendo en alguna cadena con otro de los palos de la baraja, pero estaría bien que alguien la recordara por los colores de su voz portentosa.

Mi admirada Laura: sé que los historiadores (sexo y género diverso) somos tiquismiquis con las fechas. El problema está que la alternativa es un impreciso «antiguamente»,»en aquellos u otros tiempos» y similares. Dado que ya he escuchado «aquellos tiempos» a hechos de mi juventud o posteriores, puede dar lugar a pensar que serví en el ejército imperial de Adriano; y no, lo hice en la mili obligatoria franquista, mi celebración social de aceptación fue la primera comunión y y no la imposición de la toga virilis

y mis fiestas preferidas, en su momento, fueron las Navidades y no las Saturnalias. Las fechas, aún aproximadas, dan una pista sobre todo ello. Y, por favor, sigue escribiendo.

Muchas gracias, Daniel, por tus comentarios. Siento si te has sentido concernido por mi comentario, solo quiero divertirme y divertir a propósito de unas efemérides que quiero conectar con la actualidad y que, como digo, no van más allá del divertimento. En cualquier caso, sí quiero resaltar que la historia también ha sido escrita por hombres, como es de lógica temporal -no voy a subirme al carro de las espantadas- y estoy totalmente de acuerdo en que son necesarias las fechas. Lo que siempre me pregunto es cuándo nace algo: cuando se piensa, cuando se remueve la primera tierra…. Gracias otra vez.

Pingback: Un rey armenio para Madrid (y 2) - Jot Down Cultural Magazine