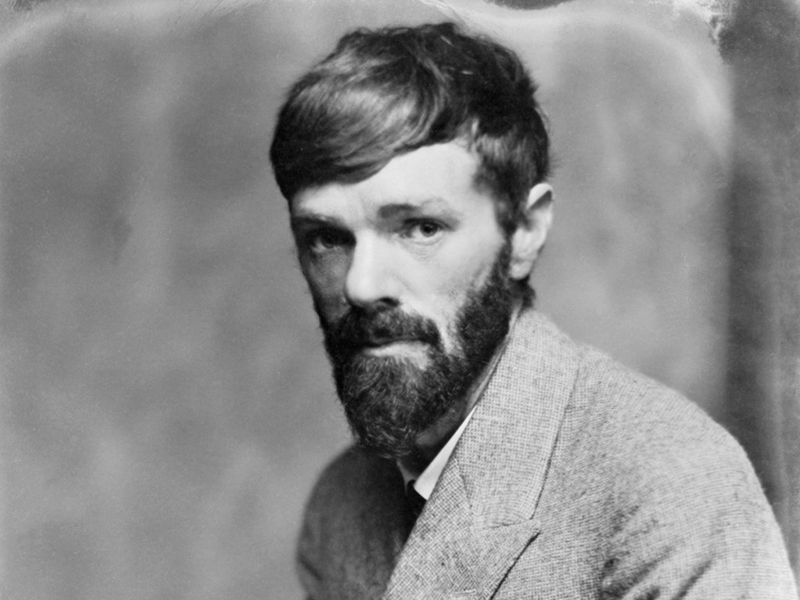

Un escritor olvidado que alguna vez fue risqué. Carne para librerías de viejo, sus libros languidecen en bibliotecas polvorientas sin que nadie los moleste. Sus poemas, menos considerados todavía, cantan el elogio del mundo animal y vegetal como nadie. Los santos de D.H. Lawrence serpentean junto a los humanos sin reconciliación ni entendimiento aparentes.

W.H. Auden, que lo admiraba a medias, solía decir que en Lawrence se daban juntos el escritor y la persona. Esto parece simple, pero no lo es tanto: sin ir más lejos, la gran influencia de los primeros trabajos de Lawrence, Walt Whitman, había sabido crearse una persona artística, en el sentido de máscara; un traje hecho a medida de sus inclinaciones políticas y morales. Pero Lawrence no tenía paciencia ni destreza para ello. Era un hombre contra el dualismo: nada de cuerpo y alma sino todo uno, sangre y letra, a como dé lugar. Su mal genio, del que pueden hallarse testimonios en la correspondencia entre su mujer y la escritora Katherine Mansfield, se vuelca en sus poemas.

Como en Whitman, hay a veces algo de predicador en él, un tono que apostrofa, una voz que habla como desde atrás de un púlpito. Pero Whitman (el de 1855, el de Hojas de hierba) es el poeta que ama al ser humano, el hombre que se encuentra a gusto junto a las mayorías, que no se siente fuera de ellas, que está empecinado en encontrar un lenguaje nuevo, a la altura de los acontecimientos históricos: esto es, el ascenso de las masas populares, nunca antes representadas por el arte, nunca nombradas con semejante elocuencia; siempre sin voz. La célebre frase «contengo multitudes» certifica esta voluntad de abarcarlo todo, campo y ciudad, el tratamiento igualitario de cuanto hay en el mundo; hombres, bestias, lo que sea. La suya es una poesía incontenible, que se extiende, avanza pesadamente como un río; va construyendo a medida que derriba, se opone a aquello que ya no tiene lugar en la sociedad contemporánea pero propone otra cosa, una serie de valores acordes con la idea de una hermandad universal que no parecía entonces una quimera. Se erige en «poeta de la democracia», como lo llamó Borges.

En cambio Lawrence es muy otra cosa. Su actitud hacia el mundo difiere en mucho respecto del panteísmo optimista de Whitman. Su generosidad parece excluir a hombres y mujeres, las relaciones humanas son para él un incordio, motivo de permanente conflicto, insatisfacción y disgusto. En pocas palabras: es un misántropo redomado. Su socialismo dudoso y su desprecio por la aristocracia tal vez se deban a su origen humilde más que a una verdadera vocación política; su canto a la naturaleza es refractario al ser humano, al que expulsa como a una excrecencia; al que acepta solo considerado como depredador o, en el mejor de los casos, en el papel de observador deslumbrado. ¿Suena ingenuo? Puede ser. Pero es ahí, justamente, cuando Lawrence alcanza puntos altos en su literatura: quiere convencernos, y acaso también a sí mismo, de que si el hombre se retira, observa, renuncia a intervenir en el mundo animal y vegetal, tal vez algo se produzca en su interior, una especie de santificación laica, solo que a expensas precisamente de su humanidad.

«D.H. Lawrence es reconocido como narrador. Auden, sin embargo y contra toda opinión general, lo prefiere como poeta; quizá no le falte razón»

D.H. Lawrence es reconocido, ciertamente, como narrador. Sus novelas celebérrimas El amante de Lady Chatterley, Mujeres enamoradas, La serpiente emplumada, entre otras, han contribuido a su fama. Auden, sin embargo, y contra toda opinión general, lo prefiere como poeta. Quizá no le falte razón. El libro Aves, bestias y flores es un buen ejemplo de los mayores logros artísticos de Lawrence. Piezas como el largo poema «Fish» tienen una cadencia casi mántrica, una poderosa cualidad hipnótica construida a base de repeticiones, cortes, golpes como el ritmo de una respiración agitada:

Ni dedos, ni manos, ni pies, ni labios;

Sin hocicos tiernos

Ni ansiosos ombligos

Ni lomos vibrantes

El escritor inglés se realiza. No trafica tanto con ideas como con palabras; estas no son un vehículo sino un horizonte: su pez no está personificado, no es una representación; no es otra cosa que un pez. Animalito húmedo, escurridizo. Significante puro. La dignidad de su criatura, por tanto, no surge de una operación semántica sobre el objeto poético sino que es una cualidad inmanente, todo un hallazgo de Lawrence, que se empeña —se emperra, diríamos— en evitar que la naturaleza sea domesticada artísticamente, sea sublimada, convertida en lo que no es: una mera continuidad de la mirada humana sobre el mundo; un efecto de la perspectiva.

Espiritualmente, Lawrence se sentía identificado con los cristianos primitivos, seguramente por su carácter faccioso, por su sectarismo, por su naturaleza de hombres perseguidos. Lawrence es un hombre que intuye el Misterio; que avanza a tientas con figura tambaleante; que no encuentra nada, que erra en la noche con el pecho dolorido, inerme frente a la acción de una duda que lo carcome sin cesar desde el fondo oscuro que lo llama como un ojo insobornable, siempre al acecho. Su desconfianza ante toda autoridad que provenga de la Razón lo hace rechazar la apropiación de Platón por parte de San Agustín y la de Aristóteles por parte de Santo Tomás. El misterio entonces debía seguir siendo, incluso a su pesar, materia velada, signo inmóvil que se resiste a ser doblegado, sendero sin desmalezar por el que solo se puede andar tropezando, una vez y otra vez, sin refugio ni compensación.

A Lawrence le gustaba sentirse una porción infinitesimal del mundo. Su mayor ambición era acaso dejar de tener un «yo» y tener, en cambio, un alma; o sea, un centro de flujos, un conjunto infinito de conexiones. Del mismo modo, y siguiendo a Antonin Artaud sin saberlo, imaginaba la posibilidad de hacerse de un «cuerpo sin órganos», a través del cual pase a su aire la vida: una corriente eléctrica, el impulso primordial; un relámpago que estalla bajo la carne estremecida. Aspirar a tener un cuerpo con umbrales en oposición a un cuerpo reticulado, organizado, sobre el cual se ejerce con más facilidad el juicio —puesto que cada órgano puede ser identificado, arrancado a la luz policial, llenado de culpa y sometido a escrutinio— y el castigo. El inglés impenitente se veía a sí mismo seguramente como un hijo del sol y del fuego, para quien todo lo bueno surge de la confrontación de opuestos, de la fricción de elementos diversos. Sus novelas hoy desdeñadas constituyen tal vez un recorrido a tropezones por el pensamiento fascinante de un hombre que no podía consigo mismo. Que no podía llevarse, como no puede estar quieto aquel al que el funcionamiento del mundo no llega nunca a satisfacer.

La crítica deja de lado,la virtud de Laurence de mezclar poesia bucolica de la brillante con la apasionada trama psicológica de sus novelas.

Muy buena reseña de este gran escritor

Gracias

Fascinante! He sabido de su faceta poética por la lectura del libro » Peregrinos de la belleza», que narra las andanzas de este y otros escritores por Grecia y Roma. Quiero leer esos poemas, quiero impregnarme de esa pureza primigenia del hombre como hermano de todas las criaturas.