Acababa 2008 cuando el país empezó a saltar por los aires. Una portada de El jueves se burlaba un mes de aquel otoño del alarmismo de los medios: “¡Que viene la crisis!”, rezaba bufo el titular. Todos nos reíamos, pero poco tardó en helársenos la carcajada. Enseguida sufrimos aquellos titulares grotescos en nuestras carnes y ya no eran de broma. Explotó la burbuja, nos tatuamos la palabra ERE, empezamos a no poder pagar el alquiler, a reinventarnos como podíamos en trabajos para los que no habíamos estudiado. La crisis era un muro contra el que se estampó un país que llevaba años creyendo que a cada generación le sucedería otra que viviría mejor que la anterior. Menuda hostia.

En ese panorama, la ciudad dejó de ser un lugar divertido y mucho menos un refugio seguro. Y a los pobres urbanitas, como amantes despechados, se les apareció como una utopía posible la vida en el campo. Algunos jóvenes profesionales se marcharon en búsqueda del mito de los tomates que saben a tomates o se pusieron a fabricar quesos artesanos sin haber visto una cabra en persona en su vida. Quizá no fueran tantos, pero el ruido llegó a los medios y su eco fue prolongado. Esta aspiración se instaló también en la literatura, que pronto gozó de nuevos títulos generacionales, en tanto que palabras como neorruralismo empezaron a resultarnos familiares, toda vez que las editoriales se decidieron a quitarle el polvo a autores como Thoreau, un superventas desde entonces gracias al trabajo de sellos como Errata Naturae, hoy de actualidad, precisamente, por un puñetazo contra la rueda de la edición que tiene mucho que ver con el ecologismo.

En la narrativa, la primera piedra la coloca Jesús Carrasco con su Intemperie, celebradísimo debut sin cuya aparición no se entendería un fenómeno, el de literatura y naturaleza, que no ha menguado desde entonces y que ahora, después de dos meses de confinamiento, vuelve a aparecerse en nuestros anhelos lectores y sobre la recién reactivada mesa de novedades.

La novela de Carrasco en torno a un niño que huye de una sociedad hostil sentó las bases de una nueva literatura que, más que recrearse en las bondades de la vida rural, volvía a utilizarla como escenario. Junto a él, surgieron voces como las de Sergio del Molino, Jenn Díaz y Lara Moreno, que ofrecieron una nueva visión de la vida fuera de la ciudad acaso no tan idealizada como la que ha venido produciéndose en años más recientes, durante los que el beatus ille ha sufrido un proceso de -perdón por el palabro- instagrameización. Pero, a lo que íbamos, ¿por qué siempre nos acordamos del monte cuando se ponen las cosas feas?

Según el propio Carrasco, la querencia por la vida en un entorno rural, en este caso, agudizada por la crisis, tiene al menos dos componentes claros: “El primero es que la naturaleza muestra una clara tendencia al equilibrio. Una fuerza en una dirección siempre encuentra otra en la dirección contraria. El empuje y el rozamiento, por ejemplo. En este caso, todos nos hemos visto obligados a convertir nuestras casas en cárceles en estos últimos meses. No podíamos salir y esa fuerza, ese agobio, puede generar el deseo contrario. La ciudad es un conglomerado social abigarrado. El mundo rural es, en ese sentido, pura disolución”.

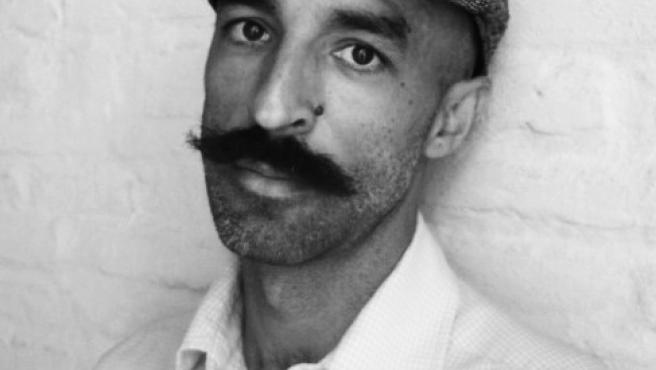

Jesús Carrasco: «La ciudad es un conglomerado social abigarrado. El mundo rural es, en ese sentido, pura disolución»

El segundo componente, continúa el autor, sería la eterna idealización de lo rural: “Pensar que todos nuestros problemas urbanos tienen su solución en el campo, cosa de la que discrepo. En mi experiencia los problemas importantes de la vida son siempre una mochila. Van con nosotros a todas partes. Aun así, animaría a cualquiera que sintiera el deseo de mudarse a un pueblo. En un entorno rural es mucho más sencillo vivir de manera sostenible”.

Con esto último no está de acuerdo Manuel Astur, escritor de origen rural y que acaba de publicar en Acantilado San, el libro de los milagros, título en torno a estas cuestiones. Astur es, además, profesor de Literatura y Naturaleza en la Universidad Popular de La Rioja. “Vivir en una aldea es durísimo, hay que estar preparado. Es casi como meterte en un monasterio. Uno no se enclaustra para cambiar la mentalidad; la cambia y luego se marcha el monasterio”, distingue antes de criticar las formas que está adoptando en la actualidad ese viejo deseo de vivir deliberadamente. “Ayer estuve en el Santuario de la Virgen de Orio, donde vive un ermitaño desde hace décadas. Me contó que antes las parejas se bajaban del coche para observar el paisaje y besarse. Y que hoy se paran para echarse el selfie rápidamente y continuar su camino. Sin beso”.

Para Astur, que ha vivido en pueblines y sabe de las maravillas y la dureza de la montaña, la naturaleza va más allá: “En mi libro está concebida en un plano religioso. En el bosque soy no soy nadie, soy tan importante como una mosca. Si me caigo, me comen los bichos. Mi visión no es romántica, yo no subo a la montaña para sentirme invencible, sino para sentirme nada”.

Manuel Astur: «Mi visión del campo no es romántica, yo no subo a la montaña para sentirme invencible, sino para sentirme nada»

El anhelo por la naturaleza como síntoma

Aunque admite que -bien por razones políticas, espirituales u otras más corrientes como el hecho de alejarse del ruido- el deseo hacia lo verde se aparece una y otra vez a lo largo de la historia, cada vez la burocracia, el sistema o la corrupción impiden la vida, también prevé que mañana estos ánimos escapistas no se corresponderán con una gran evasión después del coronavirus: “Hemos fantaseado con la idea durante el confinamiento, pero se calmará en cuanto pasemos a la Fase 2. También iba a servirnos todo esto para disfrutar de la pausa y leer más…”, ironiza.

Preguntado por los hallazgos que en el plano literario haya podido dar esta tendencia, Astur considera que hay “algunos” interesantes. “Paolo Cognetti, cuyo libro El muchacho silvestre es de lo mejor que he leído en lo que llevamos de siglo”, ejemplifica. No obstante, señala una lacra en este tipo de literatura en el presente, su cursilismo: “De la misma manera que las fotos de los árboles y las flores funcionan bien en Instagram, también lo hacen en las cubiertas de los libros. Pero que se vendan no significa que sean buenos”, diferencia antes de referirse a los clásicos en este terreno, los que de verdad supieron escribir a los campos. A saber, Delibes (a punto de centenario), Pla o, más tardíamente, Llamazares. “Mi madre, que se crió en una aldea, cuenta siempre que cuando era niña comían pan negro, el pan de los pobres. En una ocasión le cambió un mendrugo de este pan por uno de harina a una niña, porque deseaba conocer su sabor. Ahora se echa las manos a la cabeza cuando ve el dineral que se paga por estas hogazas”. El tipo de alimentos que, atina Astur, quedan muy bien en una red social.

El nature writing, un género en alza

Al frente de Seix Barral, la editora Elena Ramírez lleva años apostando por libros entregados a la naturaleza, con un énfasis especial en la concienciación por los males que sufre el planeta por el que tanto llora y pelea Greta Thunberg, icono que también está en el fondo del auge ecologista en el mundo editorial.

Elena Ramírez: «Este siglo XXI que ha demostrado, a fuerza de destruirse a sí mismo, que el mundo en el futuro será colaborativo y sostenible o sencillamente, no será»

«La preocupación por el medio ambiente está presente en el sello desde distintos frentes, como el de la influencia de lo que comemos en el medio ambiente en Comer animales, que publicamos en 2009, o la amenaza del cambio climático, en Podemos salvar el mundo antes de cenar, también de Jonathan Safran Foer. Pero la emergencia climática a lo largo de los últimos años ha salido al encuentro del nature writing, un género en alza que parte de una escritura de reflexión desde la experiencia y de la reivindicación de la recuperación de un modo de vida sostenible, como en el libro de Gabi Martínez, Un cambio de verdad, o de la necesidad de repensar nuestros valores partiendo de una mirada íntima, y no por ello menos universal, como en Tierra de mujeres, de María Sánchez. Reivindicaciones independientes, como el feminismo, la ecología, el vegetarianismo, o la necesidad de igualdad social, caminan de la mano en este siglo XXI que ha demostrado, a fuerza de destruirse a sí mismo, que el mundo en el futuro será colaborativo y sostenible o sencillamente, no será”.

Precisamente Gabi Martínez abunda en los peligros del cambio climático y en lo perjudicial del déficit de naturaleza en el que vivimos: «En el campo recuperamos la animalidad y desarrollamos sentidos que teníamos adormecidos». Con su libro ha pasado de la idealización de la vida en los montes a la materialización de este pensamiento. Hijo de una pastora, conocía la historia de su madre sólo a través de su relato, de modo que decidió pasar de ese cuento lejano y casi bucólico a adentrarse en los bosques. Su tiempo en un refugio de pastores le puso por delante una forma de vida ardua pero maravillosa y, más allá del romanticismo, posible: «Hoy hay muchas personas que están optando por irse a trabajar de temporeros, por ejemplo». Su cambio, admite, era en principio un gesto estético, pero en el camino se topó con una serie de personas que le llevaron «hacia otro rebaño», expone este autor que ha dejado de ser un turista para pasar a la acción promoviendo una transformación real a través de su activismo.

«Esta pandemia no es cosa de un pangolín sino de un desequilibrio sistémico. Es importante crear un relato en torno a este asunto para que la gente se identifique como lo hace con Greta. Todavía estamos en un momento demasiado intelectual del cambio climático. Sabemos lo que es pero desconocemos sus consecuencias, especialmente en España, donde no hay tantos ejemplos de nature writing como en otros países. Aquí las figuras en torno a las que ha pivotado la naturaleza son Delibes, un escritor cazador, y Félix Rodríguez de la Fuente, un creador audiovisual».

En el sello logroñés Pepitas de Calabaza llevan años indagando en el trabajo de reconstrucción de la memoria rural. Su editor, Julián Lacalle, tiene claro que seguirán caminando por ese vereda y que no se lanzarán a publicar títulos sobre las consecuencias de crisis presente, porque bastante diluvio les va a caer ya a los lectores en este sentido. “Gran parte de lo que hemos publicado sigue una denuncia del completo abandono que sufre el mundo rural. Asistimos a un cambio de modelo de civilización, gran parte de los pueblos que hemos conocido, algunos grandes, los vamos a ver desaparecer”, se apena, y continúa: “Desconozco la magnitud de esta crisis pero sé que no culminará con una vuelta al campo, donde la mayoría de los trabajos que se pueden realizar son desconocidos por los urbanitas y, además, deficitarios. “Más nos valdría fijarnos en los efectos que el coronavirus ha tenido entre quienes ya viven allí. Ayer una pastora de la zona nos lanzaba un SOS porque no sabía qué hacer con sus quesos. Los negocios siguen estando en las grandes ciudades, no presiento que venga un gran cambio. En todo caso, el medio rural se está transformando en una extensión de la metrópolis, en una agricultura de polígonos. De la misma manera, irse a vivir al campo con un ordenador y wifi no comporta una mejora ni una recuperación de la vida allí, es una filfa, aunque sí existe una generación que se está preocupando de retomar el testigo de sus padres. Eso es lo que veo necesario, la apuesta por ahondar en estos saberes. Quizás sí estamos reaprendiendo algo que se nos había olvidado, escuchar a nuestros mayores”.

En este sentido cabalga el libro Palabras mayores, de Emilio Gancedo, un viaje por la memoria rural editado por este sello logroñés y que sigue cobrando fuerza por cada año que pasa, sobre todo ahora que muchos de sus protagonistas ya han desaparecido. “Hay algo bueno en estos últimos años y que también se aprecia en el ámbito editorial y es que, de pronto, hemos redescubierto a nuestros ancianos”, remata Lacalle, que en esta tesitura se ha decidido a reeditar Catastrofismo, administración del desastre y sumisión sostenible, de René Riesel y Jaime Semprun, lectura que parece pensada para este nuevo mundo.

Julián Lacalle: «Los negocios siguen estando en las grandes ciudades, no presiento que venga un cambio de modelo»

Libros para los que no podemos coger el tren

Para su colega Javier Santillán, fundador de Gadir, tal vez la crisis debería animar a la gente a aproximarse más a la “maravillosa y muy despoblada” naturaleza española, un privilegio para el ciudadano que anhela el verde. Esta casa ha venido también decantándose por títulos que claman un amor por lo silvestre y por los viajes. Entre ellos, títulos como Tierra de olivos, del genial y recientemente desaparecido Antonio Ferres (es momento para reivindicar, por fin, su legado); y Letras viajeras, de Manuel Rico, un libro sobre libros de viajes, muchos por España, que vale por 40 obras y por 40 evasiones, especialmente ahora que se nos han prohibido. El el mundo de hoy, emerge a la superficie esta cita de Francis de Croisset: “La lectura es el modo de viajar de aquellos que no pueden tomar el tren”.

Santillán también recomienda El canto del cuco, de Abel Hernández, un poema de añoranza -entonado desde su casa de Madrid- por las tierras sorianas donde creció, por un país rural cuyas cualidades permanecen intactas en algunos lugares. “¿Por qué no marcharse ahora a vivir esa vida que hoy podemos gozar gracias a internet?”, lanza el editor.

Cuando el campo ya no es atraso y las provincias no son un complejo

Precisamente hablamos con una de las hijas de Abel, Mireya Hernández, una de las autoras que, tras la anterior crisis, puso el foco sobre la vida rural. Eso sí, con menos concesiones al romanticismo que otros colegas. Los sabañones, contaba en su debut, Meteoro, no son un trance agradable. “Hasta no hace mucho, vivir en el campo era sinónimo de atraso. El que se quedaba en el pueblo había fracasado, o dicho de otra forma, no había prosperado. Esa idea por suerte está superada, y en los últimos años, sobre todo a raíz de la crisis de 2008, ha aflorado justo lo contrario: la búsqueda de un paraíso perdido”.

Según la autora, parte de la literatura actual refleja esa tendencia: “Del complejo de atraso derivado del franquismo hemos pasado a una idealización que tiene más que ver con Walden, de Thoreau, y con el Diario rural de Susan Fenimore Cooper que con Los santos inocentes de Delibes. Pienso, por ejemplo, en Manuel Astur o en Hasier Larretxea, que hablan del mundo rural desde dentro pero tras haber vivido unos años en la ciudad. Su mirada ya no es la de los escritores del XIX. Sus vidas son diferentes. Hemos crecido con ordenadores y con mucha gente alrededor. Nuestras costumbres y nuestros ritmos no son los de nuestros antepasados«.

Mireya Hernández: «Lo ideal sería que las urbes fueran más sostenibles y que la vida se desacelerara, pero dudo que eso suceda»

Volviendo a la vocación de escapar, a Hernández le parece “muy sano” que alguien quiera abandonar una ciudad en la que le cuesta llegar a fin de mes y olvidarse del estrés. No obstante, advierte, el campo puede otorgar tranquilidad y tiempo para crear o para trabajar, pero no tiene la facultad de resolver tus problemas: “La persona que decide dejar la urbe para irse a una aldea se lleva consigo sus traumas y su manera de ser. Por eso hay gente a la que le sale el tiro por la culata. Creo que para abrazar este ideal de vida retirada, uno debería estar familiarizado con el entorno en el que pretende encajar. Si no, la fantasía saltará por los aires tarde o temprano. No es fácil adaptarse ni desaprender. Lo ideal sería que las grandes urbes fueran más sostenibles y que la vida se desacelerara. Pero dudo mucho que eso ocurra, así que seguiremos persiguiendo quimeras”.

Epílogo: en otros campos

No sólo en la literatura, también en otras artes se han producido estos años obras que reniegan de la ciudad para entregarse a lo salvaje. En cine, con títulos recientes como la fantástica Zumiriki, de Oskar Alegría. En música, con un regreso al folk y a canciones relacionadas con esta vuelta al mundo silvestre, incluso con artistas de éxito que han elegido una vida apartada del ruido. Rodrigo Cuevas vive en una aldea, como también lo hizo Lorena Álvarez. En pleno confinamiento, a Bronquio, pope de la nueva electrónica nacional, le preguntaron en un medio por un consejo para después de esta crisis y no pestañeó animando a sus fans a «huir a repoblar los pueblos cuando todo acabe.»

Bronquio: «La vivienda, la economía y la intensidad de las ciudades grandes nos está convirtiendo en personas inestables»

Le preguntamos unos días después. Acaba de hacerse con una rulot: “Si la mayor parte de tu trabajo puede hacerse desde casa, mudarte a una zona más rural puede cambiarte la vida. La vivienda, la economía y la intensidad de las ciudades grandes nos está convirtiendo en personas inestables y hemos normalizado la ansiedad como coste obligatorio del vivir. Nos hemos dado cuenta de que esa necesidad de tener que estar en el meollo puede ser contraproducente. Vámonos todos al campo a hacer orgías”, sugiere medio de broma un segundo antes de señalar que lo del sexo en grupo mejor lo quitemos. Pero en esa idea, sin embargo, también late un último elemento que puede tener peso en adelante. En el campo, el futuro distópico de distancia social y vida de pantallas al que ya nos vemos abocados se dibuja menos sórdido, en tanto que el confinamiento se nos antoja un lugar más espacioso, confortable e incluso a salvo de virus. Como concluye Astur, superado el complejo de provincias del siglo XX, hoy nadie sabe donde vive nadie, la corte está en internet. «Es el mejor plan».

Pingback: Daniel Gascón: «Si no pones un poco de humor en el texto, ya se encarga el tiempo de que acabe resultando ridículo» – Revista Mercurio