Sobre quinientas mil.

Sobre quinientas mil.

Vacas, digo. En Galicia, digo.

Sobre quinientas mil. La mitad de ese millón que comentaba Manuel Rivas por 1990. Claro que entonces eran casi todas pintas… vacas frisonas que servían leche y manteca, vacas que tenías (diez, quince) en explotación pequeñuca, que servían para dar quehaceres y completar jornales. Aquí, en La Montaña, igual. Doble ocupación, ganado y fábrica, cuando yo fui niño. Después vino la reconversión industrial (que ni reconvirtió ni industrializó) y las cuotas lácteas, y pasamos de tener dos a nada tener.

Pero esa es otra historia.

Que comparte momentos con todo. Sí, aproximados. Final de los ochenta, comienzos de la década siguiente. Cuando se reinventa la narrativa gallega y la narrativa en galego. Cuando una serie de escritores huyen de la tradición (de la tradición jugosa, casi artúrica, de Cunqueiro y Rosalía, de alboreares en mar y tardes que amusgan) y pegan saltos. Saltos sin red, saltos en un mundo que ya no es Reino Suevo (que ya no dormita letras para no mirar realidades). Son narradores de asfalto y gris, de noir neblinoso y ginebras en vaso largo. Sin complejos, sin límites. Porque no hay.

Aquellas obras (Suso de Toro tiene ejemplos, Carlos Casares tiene ejemplos, Basilio Losada tiene importancia capital) eran modernas, bordeaban el género en ocasiones, mostraban una Galicia donde las meigas cargan pistola y los peregrinos acuden a sitios que no son Santiago. Y ahí, también, estaba Manuel Rivas.

Aquel Rivas ochentero-noventero a mí siempre me ha recordado a Los Suaves. Igual es porque obsesiones propias tienden a establecer lazos, vaya. O igual es por compartir ambientes y tonos. Vean, si no, los dos discos más potentes de Yosi, Cereijo et al. Uno, Malas Noticias, con tono marcadamente urbano. Otro, seguido, que dieron en llamar Santa Compaña, donde podías oler rocíos y hojas posadas sobre cruceiros. Como si para volver a la tierra hubiesen de demostrar que no todo (no todo su arte, no todas sus angustias, no toda su inspiración) era la tierra. Pasa mucho: te ponen el cartel de cateto (te ponen el cartel de cateto los adalides del cosmopaletismo) y ya no te lo quitas de encima.

Manuel hizo ese itinerario en obras de una delicadeza desbordante. Manuel, Manuel Rivas, entendió siempre lo rural, el campo, el tiempo de las jilas y los llares, como refugio para cualquier problema. Para las decisiones que no se debieron tomar, para los caminos que uno tomó sin quererlo, para emigraciones, retornos y pellizcos. Por eso su obra rural (su obra rural extensa) es la madriguera del tasugo, esa que tiene mil salidas, donde puedes perderte pero a la que siempre llamas casa.

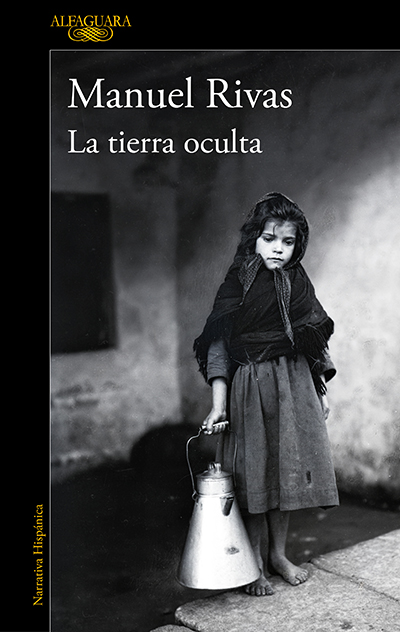

Ahora la editorial Alfaguara ha publicado La tierra oculta, que es una antología, una recopilación y una toma de posiciones ante el mundo y el arte. Encontramos aquí sabores ya conocidos (Un millón de vacas, Los comedores de patatas y En salvaje compañía), además de relatos surgidos en este sitio y aquel otro (en libros, en colecciones, incluso en revistas como Jot Down), y que tienen como eje fundamental su ambientación rústica. Literatura de la naturaleza, metáfora del progreso que a veces ni progresar quiere, espacio liminal donde antes podías guiarte a fogonazos de luciérnaga y que ahora tiene una noche cada vez más oscura.

Déjenme, antes de seguir, glosarles una de las piezas que componen el puzle. La primera que leí yo de Rivas, la que cogí un día (joven, sin saber, Alfaguara edición de bolsillo, aquella con cubierta tipo cartón, portada vistosísima) en la biblioteca municipal. Fascinación, embeleso. Qué es esta cosa, cómo se puede escribir así… Alguien que te dice cada nombre de cada planta como los decía mi güelu, que te cuenta sobre corvatos y zorros, que te introduce saberes míticos y leyendas bajas en el paladear (sonsonete a campana tañida, toque metálico, el dalle segando hierba, fiis, fiis) de los pueblos. Y allí, claro, la literatura. No era tan sencillo, oigan, porque hubo tiempos en que todos querían ser yanquis, y modernísimos, y llevar corbata, y alejarse del terruño. También con los escribires. Por qué, pensaba yo.

Que les jodan, me contestó, en aquel libro, Manuel Rivas.

(Es una purparlé, no decía «que les jodan», pero a mí me gusta reinterpretar ideas).

Atisbas evoluciones. Entre los diferentes títulos, digo. En el mismo Manuel, en su forma de ver (de tratar, de sentir) el campo, la aldea, el río de niebla, el puente húmedo. Esas novelas iniciales, con vacas, raposas y seres humanos buscando asubio en construcciones de color blanco y ventanas azules. Pueblos donde la existencia gira más despacio, donde hay problemas, sí, pero quedan casi soslayaos, casi en sordina tras campaneo de pezuñas y silbidos entre hayas. Ojo, aparecen aquí algunos temas recurrentes en el Rivas posterior (y algunos temas recurrentes en la sociedad galega de su época), como ese que resulta axis en Todo es silencio. Pero es como si estuviese en dimensión distinta, como si no pudieras verlo más que cual borrones, sintonizado de aquella manera. Lo malo queda en las autopistas, diríamos hoy, en barrios y paseos marítimos.

Concellos y aldeas escapan.

Ojo, que silencios hay. Muchos. Los pueblos viven el reinar del silencio, y los silencios son incómodos, y matan (aunque no mueran), y nunca mueren (aunque los quieras matar). Pero son anómalos, tienen otra textura, otro regustillo. No existen Arcadias, pero seguro que hay Gomorras.

Pero la evolución, decíamos. Desde el ámbito rural como retorno al pasado, casi al útero, al lugar salvo y cálido, hasta una aceptación absoluta, consciente y deliberada, de esa ambientación y esa naturaleza. Lo que ocurre, sobre todo, a medida que son más recientes los cuentos. Allí vargas y seles no resultan trampantojo simbólico (o no viven para ser trampantojo simbólico, más bien), sino una fuerza que está y respira, que no cura ni daña, que, sí, convive con los seres humanos, con los animales, con los sentimientos, las alegrías y las tragedias. Y es entonces cuando los tipos-no-tan-costumbristas parecen más de costumbres, porque hay un regusto a realidad, a polaroid que se lanza sin pensar demasiado. Son vivencias más espontáneas, que es lo que suele ocurrirles a los escritores cuando se van alejando de la juventud. Vivencias más espontáneas, hallazgos más sublimes. La línea de bardas que cunetea caminos a medio embarrar y saluda septiembres con drupas color morao.

Sumen, a todo eso, el sentido del humor, que en Rivas siempre hay mucho sentido del humor. Sumen la ternura, sumen esa capacidad fascinante para deslizar metáforas como si fuesen erizos que cruzan carrejos. Sumen, claro, la precisión, ese gusto de Rivas en llamar cada cosa por su nombre. Porque no existen flores, sino la flor del saúco, o la flor del serbal, o la flor del cagigo. Y ahí late, también, todo el alma de un pueblo. Hay que ser valiente para exponerlo de esa forma, para nominar al mundo como lo nominaban nuestros mayores (como lo nominaban quienes sabían leer sus brañas), para quitarte la etiqueta que te quieran poner (las vimos más arriba) con un «no me importa las etiquetas que me quieras poner». Hay que ser valiente para que te huelan letras a musgo mojao, a petricor de agosto, a silo fermentando. Hay que ser valiente, y Manuel Rivas lleva cuatro décadas siéndolo con su literatura.

Tienen aquí ejemplos preciosos. Les prometo que no quedarán decepcionados.

| LA TIERRA OCULTA Manuel Rivas ALFAGUARA (Barcelona, 2023) 432 páginas 20,90 € |