La vida transcurre en un día. O al menos en muchos días que son el mismo día. Desde el siglo XIX, acumulamos novelas que registran este acontecimiento y optan por que la trama se deslice a lo largo de veinticuatro horas. Pienso en El último día de un condenado a muerte, de Victor Hugo, hasta llegar al siglo XX, cuando James Joyce y Virginia Woolf nos brindan Ulises y La señora Dalloway, y asientan las bases de lo que empieza siendo un experimento literario para convertirse en un género en sí mismo: la novela circadiana.

La vida transcurre en un día. O al menos en muchos días que son el mismo día. Desde el siglo XIX, acumulamos novelas que registran este acontecimiento y optan por que la trama se deslice a lo largo de veinticuatro horas. Pienso en El último día de un condenado a muerte, de Victor Hugo, hasta llegar al siglo XX, cuando James Joyce y Virginia Woolf nos brindan Ulises y La señora Dalloway, y asientan las bases de lo que empieza siendo un experimento literario para convertirse en un género en sí mismo: la novela circadiana.

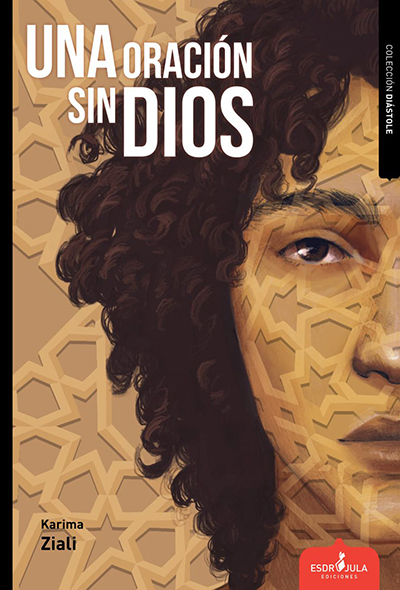

Una oración sin dios viene a adherirse a esta tradición. Karima Ziali (Beni Sidel, 1986) nos presenta al protagonista en una primera frase cargada de futuro. «Morad abre los ojos» y asistimos al nacimiento tardío de un joven barcelonés después de una noche de fiesta y desenfreno. La resaca se materializa en un futuro ojeroso que impone su suerte y sus reglas. Ya todo es diferente, ya nada vuelve a ser igual. Con tal estado de malestar físico, Morad inaugura el Día. En mayúscula porque, tarde o temprano, a todos nos acaba alcanzando. Es el día del juicio inicial, de enfrentarse a una pregunta tan arcaica como íntima, que retumba en bucle en las paredes de nuestro cráneo y que en el lenguaje de hoy formularíamos así: ¿Merece la pena salir de la cama?

Pues claro que sí. Esta contundente réplica es el mayor acierto de Una oración sin dios. Karima Ziali edifica la novela sobre un andamiaje estructural sólido. De una parte, una prosa vibrante que intercala la fluidez de un torrente de imágenes concretas, con ritmo acelerado, impropio de una resaca, y muy propio de una existencia precaria y sin rumbo. El tono de la novela se asemeja al estado de ánimo de los turistas que pierden media vida en los aeropuertos. No es casual que Morad sea camarero en el aeropuerto de Barcelona. Y de otra, alberga una lucidez inusitada en el planeamiento intelectual de la novela. Ziali expone el hogar de Morad como el núcleo de un todo que no cesa de palpitar. Luego se abre paulatinamente a un territorio de fricciones cada vez más constreñido, de todos contra todos, de alianzas frágiles y tambaleantes, donde siempre priman las deudas emocionales y sus impuestos. Esto último caracteriza, sobre todo, la relación entre madre e hijo, centro de rotación por el cual gira la narración.

Con los primeros parpadeos y una vez que Morad haya decidido apagar el grito del despertador y sacar los pies de la cama, la autora despliega un mundo que se mueve hacia atrás y adelante en el tiempo, y dentro y fuera de la mente de varios personajes. Farida, la madre, «la mujer de las manos de hierro con piel de jazmín», tan pendiente del qué dirán y de los maleficios que no le sobra tiempo para cuidar de sí misma, porque las madres son diosas hasta que se demuestre lo contrario; Mohammed, «el nombre de la esperanza», el hermano mayor que abandona el nicho por una mujer y hace saltar las costuras de la urdimbre tradicional que forma su familia; la hermana menor Salma —personaje sin voz, sumamente atractivo, cuya historia encierra otra novela—, siempre en busca de «la mirada solidaria de Morad», con una entidad infantil, dibujada con pocas pinceladas, que sobrevuela la novela de principio a fin; Saleh, el padre anónimo en su casa, ese especialista en levantar la vista y fruncir el entrecejo para comunicarse con su familia, ese hombre pusilánime que tira la toalla y solo ocupa el tiempo que le resta por respirar entregándose a las horas extra en el trabajo, esa figura ausente que Morad encuentra en Doménech igual que un faro que le guía e ilumina en la penumbra.

Un elenco variopinto de sensibilidades para construir una imagen compleja, no solo de la vida de Morad, sino también de la red moral de su entramado familiar. Ya sabemos que todas las familias felices se parecen. Y esta es una familia infeliz a su manera, porque la espiritualidad que une a sus miembros se quiebra por la fuerza bruta de las reglas inamovibles. Se resquebraja un muro escondido y antiguo, donde la religión es un mandamiento coercitivo que engendra frustraciones, desazón y disgustos. Se evidencia una fractura nítida en el orden social de lo que se vive de puertas adentro y de puertas afuera. La novela revela una situación alarmante: que los miembros de esta familia están condenados a buscar la felicidad cada cual por su cuenta. Y nos sitúa enfrente de una de las grandes tensiones latentes de la modernidad, la pugna entre lo individual y lo colectivo, entre lo moderno y lo tradicional, entre la necesidad de lo mío y la ambición de lo nuestro.

Estas tensiones gestan incertidumbre y la incertidumbre, a veces, adopta la forma esferoidal de una gota que colma el vaso. Karima Ziali maniobra para mostrarnos a ratos el vaso y a ratos largos, la trayectoria de la gota. Una gota que se siente incómoda en las aguas que la ven nacer y derramarse. Y huye. Huye sin mirar atrás. Huye y vive. Es una de las lecciones que extraemos del léxico que envuelve Una oración sin dios.

Quien no encaja en su familia directa, está siempre más cerca de hallar un hogar donde anidar una pizca de ternura incondicional. Morad lo sabe. Una vez allí, solo cabe esperar que el tiempo haga lo suyo. Esa magia que nos enseña que huir restaña y amar cicatriza.