En julio de 2020, la cineasta canadiense Jacquelyn Mills rodó con una cámara GoPro un cortometraje de 4 minutos y 35 segundos titulado Afloat que se presentaba junto a la siguiente sinopsis: «¿Qué nos mantiene a flote en estos tiempos? Para Jacquelyn es nadar en el océano observando criaturas, sonidos, colores, sombras y la luz del fondo». Esta modesta obra documental respondía a la llamada del proyecto Greetings from Isolation, puesto en marcha por el veterano programador de cine Stacey Donen para hallar inspiración a partir de la experiencia de aislamiento propiciada por la pandemia de covid-19. El corto se acompañaba, además, de una cita de Rilke: «Si permaneces cerca de la naturaleza, de su sencillez, de las cosas pequeñas que apenas se advierten, de esas cosas que inesperadamente pueden ser grandes e inconmensurables, entonces todo será más fácil».

Tanto el sentimiento de apartamiento de aquella breve pieza como el consejo del poeta alemán parecen extenderse en el primer largometraje de Mills, Geografías de la soledad (2022), que además de haberse proyectado en algunos festivales y ciclos de nuestro país, se ha estrenado de forma reciente en la plataforma Filmin. Jacquelyn Mills (Sydney, Nueva Escocia, 1984), que nació en la Isla de Cabo Bretón, en la costa atlántica de Canadá, visita otra ínsula canadiense, Isla Sable, aunque con dos notables diferencias: la gran distancia al continente, unos 300 kilometros, y las exiguas dimensiones, 36 kilómetros de largo por apenas 1,2 de ancho. En ese acotado espacio, alejado de toda civilización, ha vivido a lo largo de más de cuarenta años la naturalista y ambientalista Zoe Lucas (Halifax, 1950), liderando ella sola y durante todo este tiempo un proyecto de conservación de la isla, y hasta allí la siguió Mills con su cámara para registrar su día a día.

Lucas es una recolectora de objetos, tanto valiosos como tóxicos, que se van sedimentando en la isla con el lento discurrir de los días y las noches, una coleccionista también de impresiones y registros en sus numerosos cuadernos de campo. Desde la primera vez en que visitó este lugar en 1971, cuando «solo quería ver los caballos», hasta los más de 9.000 días de su vida que ha pasado allí, nunca ha perdido la capacidad de asombro ante cada mínimo —pero importantísimo para ella y para el devenir de la isla— detalle. No se trata solo de la pura investigación, «esto va más de experimentar Isla Sable», explica en una de sus charlas. Sus conocimientos exceden el ámbito académico, pero abarcan nociones de arqueología, genética, zoología, medicina forense… Su especialidad se basa en la observación, y ese método es lo primero que la une a Mills: como documentalistas, ambas optan por acercarse interviniendo lo justo, respetando y admirando los ritmos de cada ser vivo que se les planta delante. La poesía está ahí, la ponen de evidencia sus miradas, sin necesidad de forzarla.

Jacquelyn Mills, que no solo dirige sino que produce, monta y se encarga de la fotografía además del sonido, comienza a compartir sus secretos de registro fílmico. Ella es también una recolectora; en su caso, de fragmentos audiovisuales. Zoe Lucas le devuelve la confianza sugiriéndole qué filmar. De esa colaboración surge una suerte de sinestesia diegética: «Para saber cuál es el lado emulsionado, tocas la película con los labios. Donde se te peguen los labios, ahí es», explica la cineasta, que rueda en 16 milímetros —exceptuando algunas (preciosas) escenas nocturnas grabadas con cámara digital—, lo que confiere a la película una textura peculiar. Por momentos tenemos la impresión de estar viendo una grabación de los años 70, incluyendo algún que otro contraluz tan propio de la época, y cuando el rollo de celuloide llega a su fin, percibimos esos filtros rojizos espontáneos típicos del material. No hay efectismo, pero el efecto de nostalgia resulta inevitable. Aunque tampoco puede decirse que el estilo sea del todo naturalista, porque el proceso analógico da al conjunto una atmósfera ensoñadora.

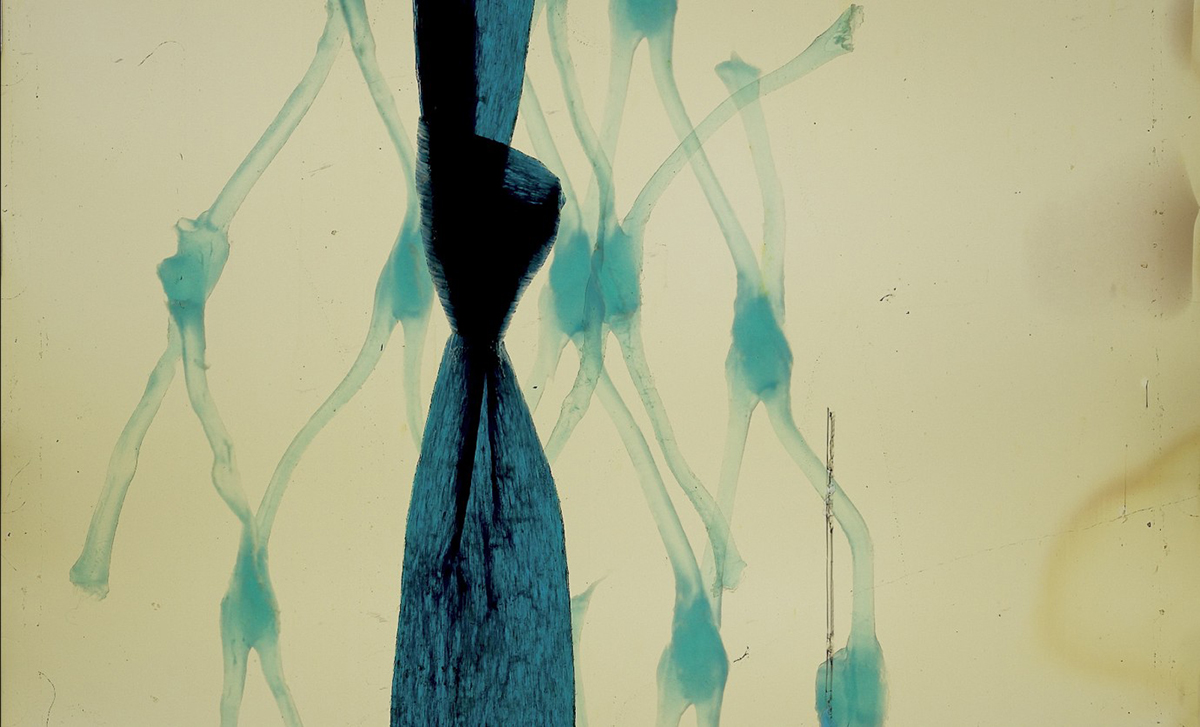

A ello contribuyen sin duda una serie de magnéticas minipiezas experimentales que nacen del revelado manual con materiales orgánicos que Lucas y Mills recolectan en sus andanzas por la isla. Hay fragmentos dignos de museo: un rollo de película al que se añade «pelo de caballo, huesos y arena, expuesto a la luz de las estrellas, revelado con algas». Una suerte de fascinantes ejemplares de videoarte con algo de pintura abstracta y fantasmagoría a lo Chris Marker, como si las imágenes alimentaran otras presencias; una sensación quizá provocada por la soledad y el silencio más crudo, solo roto por el ulular del viento, el canto/lamento de las focas y los atrapasueños (qué denominación tan bien traída) de la cabaña de Lucas. La ambientalista, decíamos, sugiere a la cineasta dónde poner la cámara, pero acaban dilucidando también dónde poner el micro: entre seres minúsculos, vidas mínimas pero suficientes para proporcionar la banda sonora con su movimiento. Ha contado Mills que se preguntaba durante el rodaje: «¿Cómo puede el mundo natural hacer una película?». El resultado, gracias a la colaboración en el diseño de sonido de Andreas Mendritzki, son unos bellísimos paisajes sonoros que complementan los rumores del lugar y que acaban sirviendo de hilo conductor para la narración, en cierto modo. Rugosas miniaturas, llenas de brillos y sutiles reverberaciones, que parecen sacadas del catálogo de Warp Records; de una Kelly Moran, pongamos por caso.

Sin duda la decisión de usar celuloide marca esa valiente plasticidad de Geografías de la soledad, y no en vano Jacquelyn Mills —que se formó en la Escuela de Arte y Diseño de Nueva Escocia— ha citado como inspiración una frase de Werner Herzog, en la que el documentalista alemán se refería a esa fisicidad y riesgo del material fílmico: «Esta lata de película en tu mano, finge que es el último rollo de película, haz algo grandioso con él». Resulta curioso saber que las primeras grabaciones en VHS que hizo Jacquelyn Mills cuando era una cría («recuerdo estar fascinada por hacer aparecer y desaparecer objetos, con primeros planos extremos e intentos de bandas sonoras diegéticas») ya tenían algo de esa mirada física que aquí la lleva a reinterpretar materiales que podrían considerarse de desecho, con sus imperfecciones y asperezas. Seguro que al reciclar esas imágenes y esos sonidos pensaba en la cantidad de residuos que generamos, con qué frecuencia; incluso se alude en su documental a ciertas piezas de arte que trabajan con ese material y lo exponen a modo de galería de los horrores cotidianos. Es la otra cara de la isla: un mar de basuras.

Los restos de la fiesta de la civilización

La muerte es una presencia constante desde las primeras escenas de Geografías de la soledad. Con su muerte, los animales hacen posibles otras formas de vida: una suerte de eterno retorno que se refleja en el flujo circular del documental, como un ciclo eterno de conexiones. En las escenas captadas por la cámara de Jacquelyn Mills asistimos a la indiferencia de los elementos hacia esas muertes cotidianas de animales: el viento sigue soplando, el agua sigue batiendo la costa, el sol sigue sin calentar lo suficiente y la tierra sigue siendo un lugar de paso. Con idéntica minuciosidad, Zoe Lucas levanta acta de otra muerte, más lenta: la del medioambiente. No se pone demasiado énfasis en los efectos climáticos de la contaminación y la sequía, pero las imágenes no necesitan comentario.

Algunas, sin embargo, se convierten en potentes metáforas justo cuando las comenta, como cuando recoge los restos de celebraciones en el continente: parece que a Isla Sable le tocase recoger las sobras de la fiesta de la civilización. Procedentes de hasta más de 3.000 kilómetros, sobre todo de Canadá y Estados Unidos, pero también de Brasil, Japón, Sudáfrica, Haití, Malasia, Rusia o Cuba, llegan a esas costas desiertas nuestras basuras, sobre todo plásticos, que en manos de la ecologista asemejan souvenirs brutales del Antropoceno. Es increíble pensar que esos objetos arriban a menudo casi intactos, como traídos por un repartidor de Amazon o Glovo. En este punto, el documental se convierte en la crónica de la imposibilidad de una isla: no hay manera de huir de la huella humana, la soledad de la protagonista se ve asaltada por una presencia insidiosa. Incluso llega a sentir «claustrofobia» por la mera idea de la existencia de aquellos objetos en las aguas de medio mundo, a la deriva, ejerciendo su daño.

En uno de los pocos momentos en que Mills recurre a imágenes de archivo, vemos al célebre explorador y biólogo Jacques Cousteau visitando Isla Sable en 1981, y mostrándose «muy impresionado» ante Zoe Lucas por su labor. «¿Amas esta isla?», le pregunta sin rodeos el oficial de la marina francesa. «Desde luego. Diría que es mi hogar», responde ella, quien explica que ya de niña vivía en su propio mundo. Más adelante, en la escena más íntima del documental, ahonda en esa idea cuando le confiesa a Mills: «Parece que mi vida sea Isla Sable.[…] Es todo lo que tengo. Es todo lo que hago. Todo el tiempo». Esa resignación existencialista acaba impregnando de melancolía el retrato de una vida en cautividad gozosa, pero cansada. Lucas sabe que debería haberla abandonado hace tiempo porque siente que ha «perdido la noción de todo lo demás». Lo increíble es que siga cuerda con una existencia tan al margen. Y tal vez sea su continuo anhelo de plenitud, su voluntad de una experiencia intensa lo que le impide ser feliz allí, pero tampoco podría (sobre)vivir en ningún otro lugar. Hay algo de fatalismo herzogiano en su retrato.

Coproducida por Rosalie Chicoine Perreault, anterior integrante de Metafilms junto a Sylvain Corbeil y Nancy Grant, Geografías de la soledad contó con un presupuesto ajustado y un reducido equipo que, no obstante, ha logrado una recepción excelente. Se estrenó en la sección Forum de la Berlinale —dedicada al cine creativo más transgresor—, donde se llevó tres premios que forman parte del conjunto de más de veinte que ha ganado hasta ahora. En nuestro país, sin ir más lejos, L’Alternativa de Barcelona lo nombró mejor largometraje internacional y el Festival de Las Palmas le concedió el premio CIMA (de la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales). Hace poco, Carla Simón la seleccionaba para la programación de cine contemporáneo de La Casa Encendida. Y es que, pese a ser su primer largometraje, Jacquelyn Mills no es una recién llegada. Exalumna del prestigioso Sundance Institute Documentary Fund, su anterior trabajo, In the Waves (2017), se estrenó en el festival Visions du Réel y recibió varios reconocimientos. Aquel documental retrata a su abuela de 80 años, quien se enfrenta a la fragilidad de la vida mientras busca sentido en el mundo natural que la rodea. Pero es que en su primer corto, For Wendy (2008), docuficción inspirada en hechos reales, tres niños trataban de entender la muerte de su madre explorando la naturaleza. Los temas de Geografías de la soledad, por tanto, tampoco son nuevos para ella.

En el fondo y por mucho que sus maravillosas imágenes así puedan sugerirlo, este no es un documental de naturaleza, sino una película sobre la curiosidad, la pasión. Es una historia de amor, pero el amor por la vida que aquí se plasma está asentado en un desinterés y una generosidad insólitos. En todo caso remite a una conexión o conjunción mística, por su grado de intangibilidad a la vez que intimidad; por su deseo de expresar lo inexpresable: la vida misma, cifrada en la caminata parsimoniosa de un escarabajo. Al igual que cualquier relación duradera, la de Zoe Lucas con Isla Sable no fue planeada. Ha funcionado por la acumulación inadvertida de tiempo, como la arena. Y también como el documental de Jacquelyn Mills.

Pingback: Sometimes a coffee 40 (Mug edition) – Klepsydra

Pingback: Breve careo con la soledad - Jot Down Cultural Magazine