Rosseau trabajó en el Emilio durante tres años.

Pascal reescribió trece veces su carta XVIII de las Provinciales.

Chateaubriand pasaba quince horas diarias corrigiendo sus textos.

Montaigne recorría su biblioteca para tomar ideas prestadas. Los libros no eran una instrucción, sino un ejercicio practicado antes de sentarse a escribir.

Hay que manejar con destreza el arte del plagio. Para Séneca, el escritor debe proceder como la abeja, que escoge lo mejor de cada flor, y no como la hormiga, que arrasa con todo lo que encuentra.

Cuando no estaba trabajando sobre sus textos, Petrarca mandaba cartas a los escritores muertos, imaginaba sus respuestas y seguía el diálogo durante años. Le gustaban los antiguos manuscritos y los coleccionaba; una vez encontró uno de Cicerón y estaba tan contento que le escribió una carta para contarle. Cicerón llevaba unos 1.300 años muerto.

Dante escribió la Comedia en el exilio durante casi veinte años, en distintas ciudades y añorando Florencia. Sin sus papeles, sin su escritorio, sin sus anotaciones, sin fetiche alguno de escritor.

Balzac escribió La comedia humana para no terminar en la cárcel por sus deudas.

Para Gustave Flaubert el trabajo sobre el estilo era un sufrimiento indecible. Pasó su vida haciendo frases y volviendo sobre ellas. No era solo un hombre que escribía, se observaba haciéndolo: registraba, comentaba y cuestionaba cada página escrita. Anhelaba escribir un libro acerca de nada, sin pretextos exteriores, sostenido por la única fuerza del estilo.

A H. G. Wells no le interesó nunca la escritura, lo importante para él era el contenido. «No veo el interés de escribir por la belleza del lenguaje», dijo.

Stendhal visitó Italia, sintió que la belleza podía doler y consignó en sus diarios esa exaltación de los sentidos. Muchos años después volvió, supo que una de las mejores formas de mostrar la realidad es a través de la ficción y escribió La cartuja de Parma en cincuenta días.

La literatura, para Lewis Carroll, era un triunfo sobre las obligaciones sociales y cotidianas. Pasó la mitad de su vida escribiendo cartas; llevó un registro de las recibidas y enviadas que incluía un resumen breve de cada una. Su último asiento lleva el número 98.721.

Williams Carlos Williams adjudicaba su estilo sintético a su formación como médico: para contar una historia, alcanza con los detalles imprescindibles.

Para Chéjov escribir era un trabajo minucioso con las palabras, como «bordar sobre el papel». La literatura lleva tiempo: un año para una novela, medio año para acortarla y, recién después, publicarla.

A los treinta y un años Herman Melville llegó a la conclusión de que había fracasado como escritor y decidió renunciar. Poco después prefirió no hacerlo y escribió Bartleby, el escribiente.

Cuando Virginia Woolf escribía Al faro hacía el esfuerzo de desprenderse de su universo narrativo por las tardes. Se impuso trabajar en la novela solo por las mañanas para dedicarle tiempo a la imprenta que compartía con su esposo Leonard. Nunca lo logró, su cabeza seguía buscando la mot juste.

Robert Musil era muy cuidadoso con las palabras. Decía que el desparramador de pintura es a un pintor lo que el desparramador de tinta es al poeta.

Franz Kafka necesitaba estar solo para escribir. En una carta, le dijo a Felice Bauer que si estuviera a su lado ya no sería capaz. Nunca puede estar uno lo bastante solo cuando escribe.

Celeste, el ama de llaves de Proust, fue su primera lectora. Leyó la obra de su patrón a medida que la iba escribiendo.

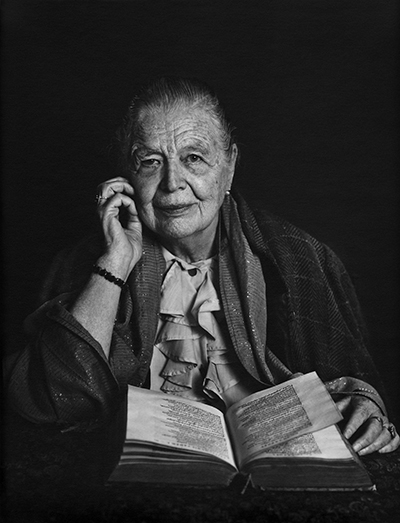

«Se escribe para reconquistar la derrota sufrida siempre que hemos hablado largamente». Dice María Zambrano.

Ezra Pound fue secretario de Yeats; su tarea principal era leer en voz alta. Cuando Yeats se fue a una clínica suiza para tratar su abulia, escribía sus largos poemas y se los enviaba a Pound. En el momento en que el correo llegaba de vuelta con el manuscrito revisado, disfrutaba buscando las anotaciones con los pasajes aprobados por su amigo con un «ok» o un «stet» (déjalo estar).

Como a Ezra Pound le parecía un sacrilegio que T. S. Eliot desperdiciara su talento en el trabajo monótono de un banco, organizó una colecta para librar a su amigo del yugo laboral. Envió la solicitada entre sus conocidos y pidió cincuenta dólares por cabeza sin saber que Eliot se sentía muy a gusto en el banco.

Hemingway habló de Ezra Pound: «Me enseñó más sobre cómo escribir y cómo no escribir que cualquier hijo de puta en vida».

Mientras Ezra Pound cumplió su condena en la cárcel por traición a la patria, Marianne Moore le escribía cartas casi a diario.

Para Marianne Moore lo único sagrado era el poema.

Para T. S. Eliot, Ezra Pound era «Il miglior fabbro»: aquel que conoce como ninguno las posibilidades de su arte. Sabía todo lo que no debía hacerse en poesía. Lo primero, no usar adornos («ninguno, ni siquiera los buenos»).

Tom Hood inventó un reino literario donde los adjetivos se conservan en la Biblioteca Nacional. Si un autor quiere usarlos, tiene que solicitar un permiso especial de, al menos, tres Jueces de las Letras. La cantidad de adjetivos diarios que se pueden usar está, presumiblemente, limitada.

Walter Abish se autoimpuso una restricción alfabética para escribir Alphabetical Africa. En el primer capítulo solo usa palabras que empiezan con a, en el segundo incorpora también las que empiezan con b, en el siguiente la c y así hasta poder contar con todas. En la segunda mitad invierte el proceso: empieza a restringir la z, luego la y, luego la x.

Georges Perec escribió todos sus libros a partir de restricciones. Antes de La vida instrucciones de uso, se la ganó haciendo las palabras cruzadas para los diarios parisinos.

Cuando le preguntaron a Dorothy Parker cómo hacía para escribir diálogos tan convincentes, respondió: «Oigo cosas». Escuchaba la vida a su alrededor y la volcaba en la escritura para que el lector fuera capaz de oír a los personajes como si no hubiera mediación.

«Jamás se debe confiar en lo que los escritores dicen de sus propias obras». Dice Walter Benjamin.

Aldous Huxley escribió bajo los efectos del LSD. Aquellas sesiones frenéticas de escritura las fue contando su mujer por cartas a sus amigos.

A William Burroughs le obsesionaba la posibilidad de pensar sin palabras. Creía que los avances tecnológicos serían capaces de hacer prescindir a los escritores de algo tan poco práctico como las palabras.

«Separadas de sus funciones habituales las palabras ofrecen una resistencia irritante». Dice Octavio Paz.

«Pero, ya que hay que escribir, que al menos no aplastemos con palabras las entrelíneas». Dice Clarice Lispector.

«Las palabras, sobre todo las impresas, son armas asesinas». Dice Edgar Allan Poe.

«En el seno de la naturaleza, los lenguajes humanos son los únicos sonidos pretenciosos». Dice Pascal Quignard.

Cuando Naipaul era chico, amaba los libros nuevos pero no los leía. Quería ser escritor y durante mucho tiempo esa ambición no fue más que una farsa: pedía plumas de regalo, juntaba tintas y cuadernos «sin el deseo ni la necesidad de escribir».

Kurt Vonnegut aprendió a escribir solo lo necesario como para ganar dinero. Consiguió un espacio reducido en las revistas literarias y se dedicó a llenarlo. Sabía que la vida es como la narrativa: «Todo personaje debe querer algo, aunque sea solo un vaso de agua».

Fernando Pessoa usó 316 heterónimos para escribir. Pasó toda la vida preparando el Libro del desasosiego y, cuanto más lo preparaba, más se le escapaba: inacabado e inacabable.

Cincuenta años tardó Jorge Semprún en escribir La escritura o la vida. Cuando encontró el comienzo supo cómo seguir: se sentó a la mesa frente a la máquina —una Olivetti portátil con teclado español— y le dio igual. Con la historia en la cabeza, podía prescindir de los acentos abiertos y circunflejos del francés.

Elizabeth Bishop escribía prosa a máquina. Para la poesía se reservaba la pluma.

Ricardo Piglia dice que Tolstoi fue el primer escritor en usar la máquina de escribir.

Cuando estaba en medio de un libro, Raymond Carver era incapaz de hacer otra cosa: cada día se enlazaba con el siguiente sin noción del tiempo. Diez, doce, quince horas frente a la máquina, y gran parte dedicadas a la corrección.

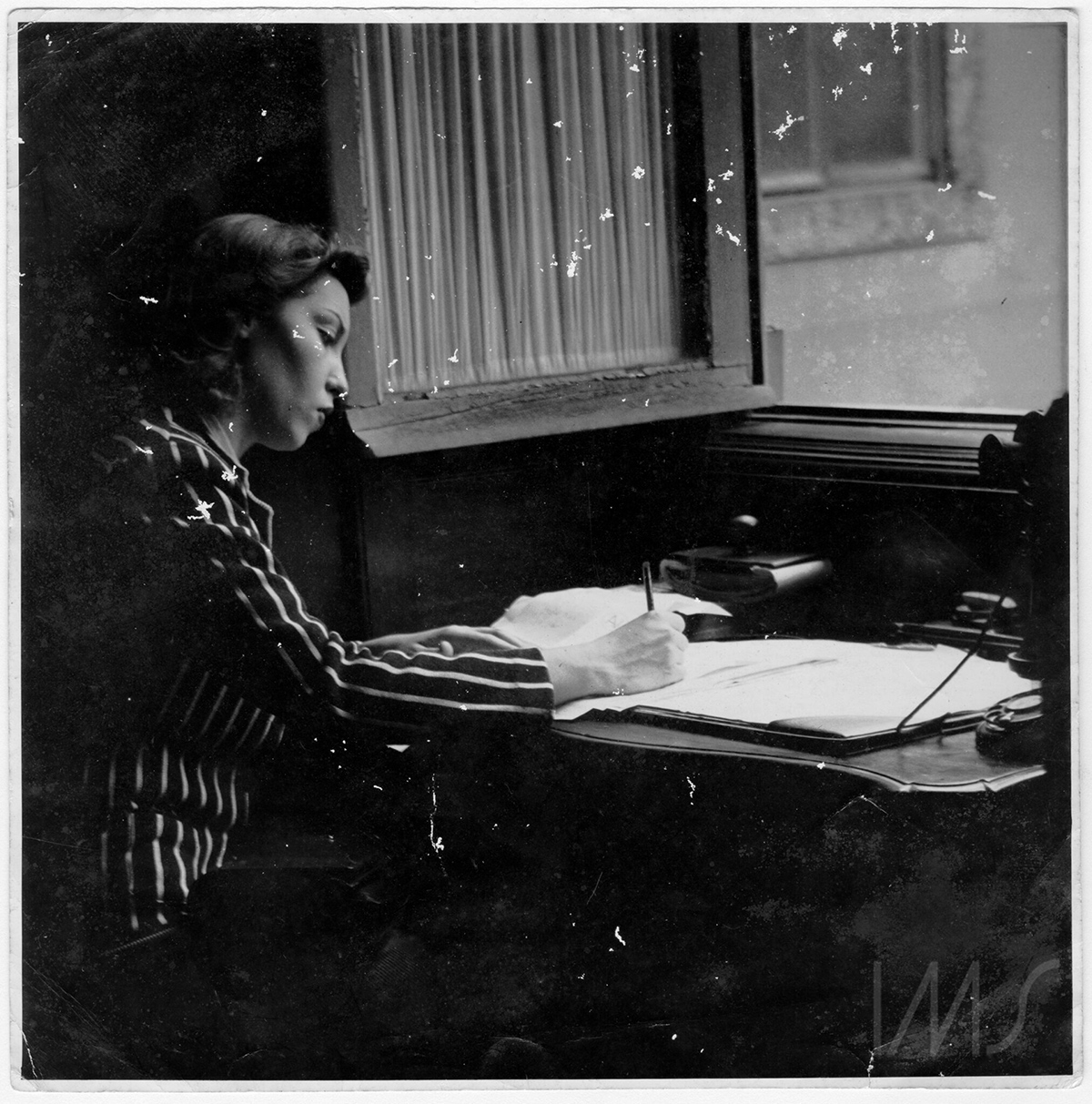

Marguerite Yourcenar no tenía rituales ni horarios ni lugares especiales para escribir. Era capaz de hacerlo cuando fuese y donde fuese porque la escritura era su fuente de placer.

E. M. Forster no necesitaba del paso del tiempo para escribir sobre experiencias propias, lo imprescindible era la distancia espacial. Irse lejos.

Graham Greene se autoimpuso escribir un número diario de palabras: quinientas cuando empezaba un libro y setecientas cincuenta sobre el final.

Rimbaud dejó de escribir a los diecinueve años.

Robert Walser escribió: «No se puede escribir».

«Para escribir un libro verdaderamente grande es necesario que uno no se dé cuenta de ello». Dijo Borges.

Primo Levi era capaz de ver ritmo y poesía en la tabla periódica. Todo lo que la literatura necesita está en la ciencia: precisión, claridad y concisión.

Para Ray Bradbury las ideas eran manzanas caídas entre la hierba. Si uno camina sin prestar atención («sin ojo y lengua para la belleza»), puede pasar de largo y dejar ahí tirada una fruta jugosa que se irá pudriendo de a poco.

Pingback: Juan Villoro: «Lo más grave del gobierno de López Obrador es que mucha gente cree que es la izquierda, lo cual desprestigia este ideario» - Jot Down Cultural Magazine

Pingback: Ciudad de perdición: todos los soles son amargos - Frases de Amor

Pingback: William S. Burroughs: el héroe y su relación con la heroína - Jot Down Cultural Magazine

Pingback: Visiones de Irlanda - Jot Down Cultural Magazine

Pingback: Dile a las chicas que lo siento: mártires y santas del aborto en Irlanda - Jot Down Cultural Magazine

Pingback: Fractal, de Andrés Trapiello - Jot Down Cultural Magazine

Pingback: Guevara, Burroughs y Arango: tres relatos de carretera - Jot Down Cultural Magazine

Pingback: Guevara, Burroughs y Arango: tres relatos de carretera - Multiplode6.com

Pingback: Guevara, Burroughs y Arango: tres relatos de carretera by Andrés Arroyave – Masticadores

Pingback: Little Girl Blue, de Mona Achache - Jot Down Cultural Magazine

Pingback: Barbara Epler: «Gran parte de lo que está mal con las grandes editoriales no es culpa de los editores, el departamento de marketing manda» - Jot Down Cultural Magazine

Pingback: Sobre la pereza (fragmentos de un diálogo interior) - Jot Down Cultural Magazine

Pingback: Joan Miró: la vanguardia que conecta con la naturaleza - Jot Down Cultural Magazine