Los sábados de gloria, abuelo afilaba la mirada y su machete en el balcón. En casa nunca hubo libros, ni pinturas, ni cable de TV. Escuchábamos la misa en su pequeña radio portátil, acostados en la hamaca de la marquesina. Él dormía y yo lo miraba hasta que la vista se me nublaba y los ojos se me empapaban. Podía recitar de memoria los tiempos exactos de sus ronquidos como versos bíblicos. Mi pasatiempo favorito era idolatrarlo.

«Eres un niño estrellado del Caribe», me recordaba.

Aunque no era un hombre de muchas palabras, lo poco que decía lo llevo escrito en mi lengua como los diez mandamientos.

Todos los años dejábamos que el primer aguacero de mayo nos bautizara los pies en la cuneta de nuestra calle. Bajo la lluvia me daba la sensación de que él era Dios y yo su niño divino. Pasaban las horas en cabalgata y se convertían en siglos. Yo armaba cientos de teorías sobre él en mi cabeza. En una de ellas guardaba mil secretos en la nube gris de su cabello. Sus manos tenían fuerza mística, así como el rey Midas y su habilidad de transformar todo en oro. Lo vi convertir migajas en pan, trazar siluetas con la punta de cuchillos amolados y cultivar vida donde claramente solo habían escombros. El día de su muerte todas sus palabras se volvieron niebla.

Era un pisciano soñador, un optimista de pura cepa. Un día me llevó al mar y me lanzó al agua sin darme aviso.

«Los hombres siempre salen a flote», me susurró al oído antes de soltarme.

Mi cuerpo se movió por instinto, como si hubiese recuperado memoria de otras vidas. Mis pies tomaron impulso hasta que comencé a nadar como un pececito y encontré la superficie en sus brazos nuevamente. Desde ese momento jamás volví a hundirme.

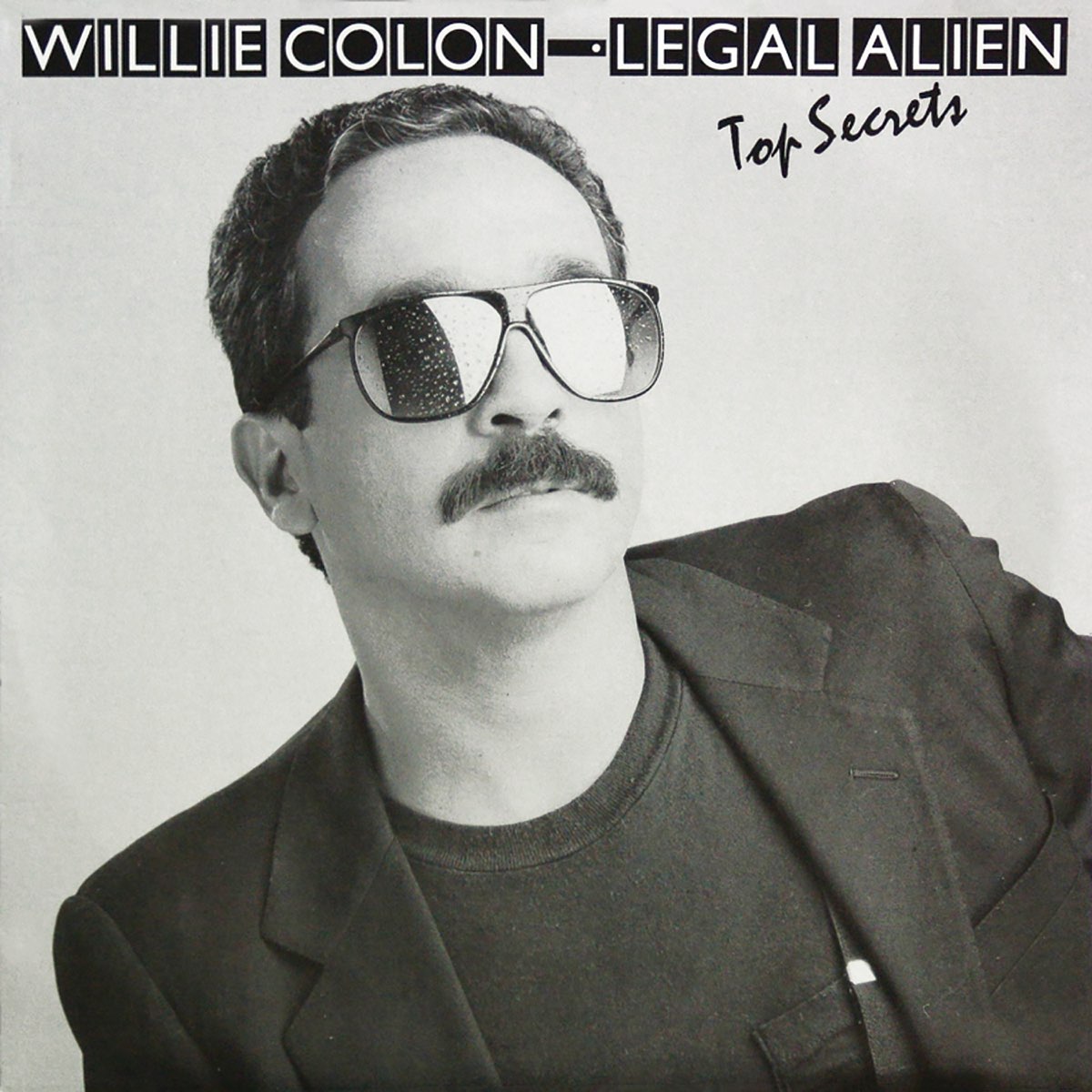

Somos de la costa norte de Puerto Rico y venimos de una familia tradicionalmente salsera. En la cocina sonaban a to’ jender los casetes de Willie Colón, Rubén Blades y Héctor Lavoe. Él me sacó a bailar nuestra primera salsa.

«No se puede corregir a la naturaleza. Palo que nace doblao, jamás su tronco endereza», cantábamos con Willie Colón.

El coro de un clásico de mi país, que cuenta la historia de Simón, una persona cuir que fue rechazada por toda su familia y murió completamente sola en la crisis del sida en Nueva York en los años ochenta. La canción se llama El Gran Varón.

Las notas inundaban la casa mientras él se tiraba unos pasos. Yo me quedaba leto mirándole los pies, a ver si lograba iluminarme. Su voz me fue guiando. Mi pie derecho dio un paso adelante y su pie izquierdo dio un paso atrás. Ambos se encontraban en el medio. Siempre en el medio. Así como el mar báltico se encuentra con el mar del norte viniendo de direcciones opuestas en Dinamarca. Los dos mares son de diferente densidad y pueden estar muy cerca. Incluso podrían abrazarse en la orilla de Grenen, pero nunca se pierden el uno en el otro. Así fue nuestro primer baile. También el resto de nuestra relación.

Abuelo vivió en Nueva York en los años sesenta. Era trabajador de construcción y también empleado de mantenimiento en la Estatua de la Libertad. Yo les decía a todos mis compañeros de la escuela que él había construido la estatua con sus propias manos. Ellos se reían de mí, pero nunca les hice caso. Aunque solo la limpiaba, era mi héroe. En Manhattan sobrevivió a un grave incendio. Llevaba la cicatriz en la garganta de cuando lo rajaron para que el aire le llegara más rápido a los pulmones. Lo daban por muerto y hasta lo enviaron a la morgue.

«Yerba mala nunca muere», siempre me decía en son de broma.

Cuando era niño me agarraba, me acostaba en su falda y me hacía cosquillas en la barriga. De sus sueños más grandes era aprender a tocar la guitarra. Cada cosquilla era un acorde distinto y con sus labios lo tarareaba. Hacía música en las cuerdas de mi panza, su instrumento favorito. Yo me esmorcillaba riéndome hasta que las costillas se me endurecían. Las carcajadas fueron mis primeras melodías.

A veces, se trepaba en los árboles, tumbaba panas y en cuestión de segundos se volvía un escultor. Cortaba algunos trozos para hervirlos. Otros los freía y luego los aplastaba para hacer tostones. Con los restos me tallaba carros, caballos y hombres de juguete. La casa se convertía en un taller. Lo veía trabajar sus figuras a detalle mientras yo intentaba descifrar sus lunares. Los contaba despacio como si fueran las perlas de un rosario. Al final me sonreía y me hacía cruces en la frente.

«Hombrecitos hechos y derechos como tú», me decía con palmaditas en el hombro.

Eran soldaditos rígidos, masculinos y perfectos. Me había hecho tantos que, sin darse cuenta, me construyó un ejército. Hasta el sol de hoy juego con hombres. Ya no son de pana. A veces me los como y a veces los escupo. Si algún día se entera, como dicen en el barrio, «me lavo las manos como Pilato». Aunque Pilato también era patísimo, según abuelo.

Con la colaboración del Máster en Creación Literaria de la BSM-UPF, dirigido por Jorge Carrión y José María Micó, quince años formando a escritores de España y América Latina. Más información aquí.

Rafaelo Cabán es un artista multidisciplinario de 24 años, nacido y criado en la costa norte de Puerto Rico. Graduado en Artes en Comunicación con una especialidad en Cine por la Universidad del Sagrado Corazón en Santurce, Puerto Rico. Fue el fundador y presidente de la Asociación de Literatura y Escritura Creativa en la misma. Trabajó con la organización Archivos del Caribe como documentalista en su proyecto de historias orales y en su primera exhibición Espacios Imaginarios como director de arte de una de las piezas, titulada “In Albis”. También fue guionista y director de un documental para la Sociedad Americana contra el Cáncer. Actualmente cursa el Máster de Creación Literaria en la Universidad Pompeu Fabra. Con el interés de explorar sus orígenes, el autor escribe sobre la caribeñidad y el crecer siendo queer en una isla antillana.