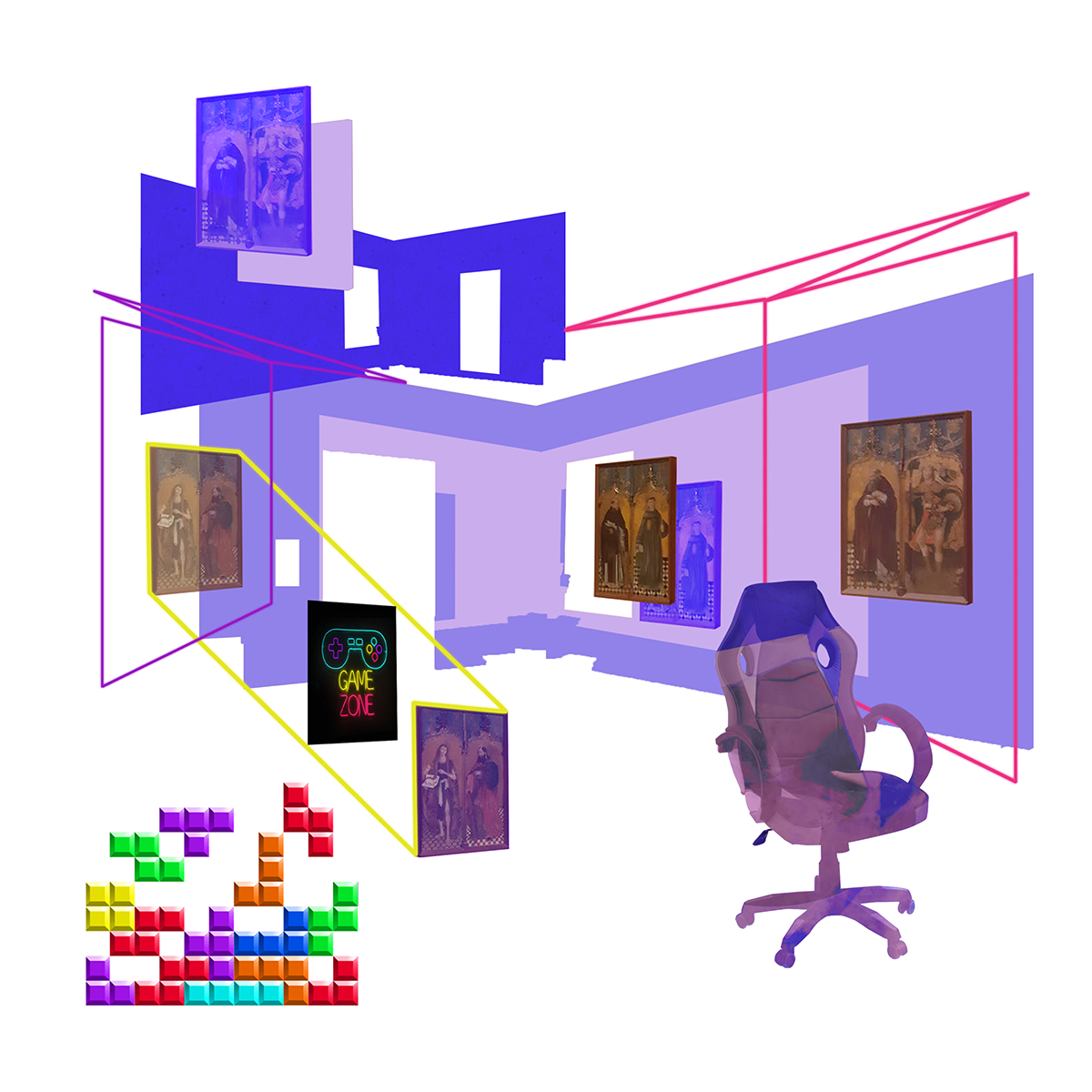

En 2012, el MoMA neoyorquino adoptó en su colección permanente una serie de piezas que no habían sido pinceladas o esculpidas por medios tradicionales, sino digitales, y tenían alma juguetona. Obras de naturaleza inusual dentro del catálogo habitual del museo, porque se trataba de videojuegos. Catorce ejemplares de diversas décadas y plataformas entre los que militaban clásicos de la historia lúdica, como Pac-Man o Tetris, junto a inquietudes modernas como el simulador urbanístico SimCity 2000, la aventura de puzles Myst o el multijugador masivo Eve Online. E incluso ejercicios tan extremos como Dwarf Fortress, un juego insondable, cuya máxima era «perder es divertido», que invitaba a sufrir gestionando una fortificación de enanos en un mundo fantástico tan absurdamente meticuloso como para, literalmente, tener en cuenta hasta la longitud de las uñas de los pies de sus personajes.

El muestrario de juegos del MoMA supuso la confirmación de que, bajo el mismo techo que alberga la obra de Paul Cézanne, Vincent Van Gogh o Salvador Dalí, también podía habitar un comecocos hambriento perseguido por ectoplasmas o una lluvia de tetrominós apilándose para formar líneas a ritmo de folk ruso. Lo interesante es que entre la selección inicial de juegos se encontraba una pieza extraordinaria incluso para su propio medio, una ocurrencia del norteamericano Jason Rohrer fechada en 2008 y bautizada Passage.

Passage se presentó discretamente como un pequeño programa de ordenador que lucía vestiduras y mecánicas de videojuego, e incluso se consumía como tal, pero escondía bajo su fachada algo muy trascendental: el sentimiento universal de angustia vital. En Passage no había instrucciones y cada partida duraba cinco minutos. Ante la pantalla, el jugador controlaba a un monigote, tallado en una veintena de píxeles con los rasgos del propio Rohrer, y encaraba un mundo en forma de pasillo estrecho. El personaje avanzaba de izquierda a derecha, como marca la tradición videolúdica, contemplando el entorno a través de aquella escasa rendija rectangular, atravesando diversos parajes, esquivando obstáculos, recolectando tesoros y encontrando durante la travesía a una compañera de viaje, representada en la aventura como reflejo de la esposa del autor. Pero no había un objetivo claro, ni siquiera una manera correcta de recorrer el camino. El jugador podía optar por explorar recovecos, a la caza de cofres que aumentaban la puntuación, o ignorarlos por completo; compartir la senda, acompañado de una pareja que le impedía acceder a ciertas zonas, o viajar en solitario; e incluso no hacer absolutamente nada durante toda la duración de la partida. Pero lo interesante era el modo en el que Passage se presentaba: el protagonista iniciaba su andadura en la esquina izquierda del pasillo, contemplando un extremo opuesto donde una amalgama borrosa de imágenes insinuaba futuros mundos a visitar. Y poco a poco, con el paso del tiempo, los personajes envejecían mientras su posición en el pasadizo se aproximaba gradualmente hacía la orilla derecha, desdibujando el futuro y acumulando en el pasado una colección, nebulosa y visual, de recuerdos de lugares visitados. Tras cinco minutos, el héroe de la aventura y su compañera de viaje, en caso de haberla, fallecían de manera irremediable.

Al finalizar una ronda de Passage, el jugador era consciente de que el trayecto recorrido había sido decisión propia y los puntos no significaban nada más allá de una cifra en el marcador. Y de que cada travesía era interpretada en términos personales, recorriendo más o menos camino, recolectando más o menos tesoros, permaneciendo junto a la tumba de la querida cuando aquella fenecía o alejándose de ella para proseguir el camino. Aquel programilla no funcionaba como un reto, sino como un ensayo sobre la fugacidad de la vida, un reflejo del sentimiento más humano encapsulado en una galería de cien píxeles de largo por doce de alto. Passage en realidad no era un juego, sino un memento mori digital. Y se convirtió en la obra capaz de, en tan solo un puñado de minutos, remover con fuerza muchos sentimientos y emociones dentro de una audiencia que comenzó a preguntarse si aquello debía ser considerado un videojuego, o arte en un nuevo formato.

Pero Passage no era la única pieza en la propuesta del MoMA que se atrevía a desafiar las convenciones del videojuego. Porque el museo también había otorgado cobijo a Flow (2006), un juego indie de Thatgamecompany que proponía gobernar un microorganismo abstracto, devorando otras células o criaturas, evolucionando y explorando entornos acuáticos. Flow poseía enemigos pero en él no era posible perder, y la filosofía de diseño creaba un entorno inmediato, que ni siquiera tenía menús, donde el público se sumergía para chapotear a su ritmo entre llamativos especímenes microscópicos. La propuesta también supuso el germen de las producciones posteriores de la compañía: Flower (2009), donde era necesario guiar unos pétalos de flor a través del viento, y Journey (2012), otro gran juego que detonó el debate sobre la interpretación del juego como expresión artística.

Journey se iniciaba en un desierto extraño pero hermoso, con una figura sin género y cobijada bajo una túnica poniéndose en pie para iniciar la larga caminata hacia una montaña lejana. La gesta era laboriosa: para alcanzar el objetivo aquel ser debería trepar colinas, deslizarse velozmente entre toboganes de arena y ruinas, recorrer templos, esquivar a celosos guardianes y escalar hasta una cima que estaba siempre presente en el horizonte. Pero la recompensa no se hallaba en la meta sino, como su propio nombre anunciaba, en el viaje, un itinerario fantástico ideado para embelesarse con él. Journey había sido diseñado conscientemente como un jardín japonés, eliminando todo elemento innecesario para crear una experiencia contemplativa plena, que quería hacer que el jugador se sintiese pequeño en un mundo colosal. No existía el game over ni el peligro, y ciertos atributos del protagonista se representaban en su propia vestimenta, a través de la longitud de su bufanda, en lugar de con molestos marcadores que enturbiasen la experiencia. Hasta su propuesta multijugador resultaba fascinante: durante el trayecto era posible encontrarse con otros jugadores online, gente embarcada en el mismo viaje en ese momento, pero dichas reuniones no tenían carácter competitivo, sino todo lo contrario. Y el único modo de comunicación entre jugadores pasaba por emitir símbolos y sonidos crípticos, sin traducción real, con los que los exploradores debían entenderse si querían ayudarse mutuamente durante la odisea. De este modo, la aventura proporcionaba experiencias distintas a cada persona: algunos atravesaban el desierto de Journey en solitario, otros viajaban acompañados, y otros tantos se topaban en su camino con multitud de extraños fugaces.

En 2018, los diseñadores de videojuegos Roger Mendoza y Adrián Cuevas se aliaron con el ilustrador Conrad Roset para fundar una compañía, Nomada Studio, bajo la que alumbrar un trabajo mucho más vibrante y colorido de lo que insinuaba su nombre: Gris. Un plataformas en dos dimensiones, inspirado por juegos como el propio Journey o el titulado Ori and the Blind Forest y protagonizado por una mujer incapaz de cantar, atrapada en un mundo onírico de gigantescas esculturas agrietadas.

Estéticamente, Gris resultaba espectacular al estar construido sobre mundos y personajes dibujados en acuarelas por el propio Roset y embellecidos por la música de Berlinist. En lo jugable, desplegaba niveles repletos de puzles, desafíos y brincos de alma clásica pero trasfondo muy profundo: los obstáculos de cada fase eran una proyección de la depresión que había enmudecido a la protagonista, y superarlos no solo coloreaba gradualmente el entorno, sino que también ayudaba a que la heroína lidiase con el duelo. En conjunto, Gris suponía una comunión exitosa entre el trabajo artesanal y los elementos del videojuego reinterpretados como mecanismos narrativos. En la pantalla, una mujer derrotaba a un gigantesco pájaro de tinta construido con sus miedos.

El debate sobre si los videojuegos pueden ser arte tiende a avivar hogueras entre historiadores clásicos y generaciones modernas. En cierta ocasión, el respetado crítico de cine Roger Ebert, un notable negacionista de la posibilidad de que los videojuegos alcanzasen estatus de obra elevada, fue azuzado en internet por sus lectores a investigar sobre Journey, con la esperanza de que el viaje de Thatgamecompany cambiase su percepción del tema. Tras asomarse a un gameplay en YouTube del juego, Ebert sentenció que no consideraba aquello como arte. El problema es que el hombre lo observaba como espectador, en lugar de jugarlo, de vivirlo. De haberlo hecho, quizás hubiera entendido qué se siente al colorear un mundo gris, al cruzar un desierto o al vivir toda una vida en cinco minutos. Y hubiera razonado que quizás aquello debería jugarse en un museo.

Diego Cuevas es redactor, ilustrador e historietista. Escribe habitualmente en la revista Jot Down, en cuyo libro colectivo La Décima Musa participó con un relato (inspirado en un videojuego), y antes lo ha hecho en medios alternativos como Yorokobu o Gonzoo.