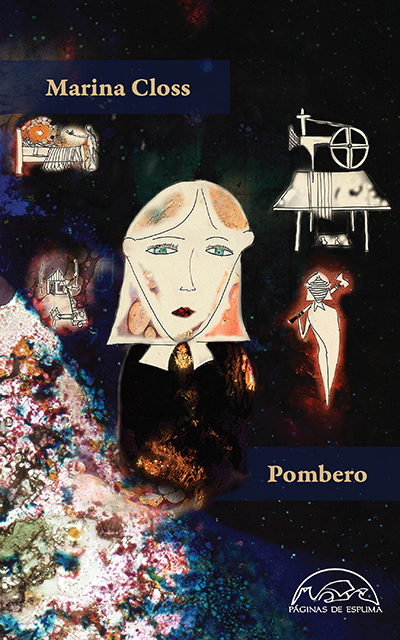

Después del ruido provocado por Tres truenos, la primera de sus obras que se publicaron en España —en 2021 y de la mano de Tránsito—, la escritora argentina Marina Closs (Posadas, 1990) resultó finalista del último Premio de Narrativa Breve Ribera del Duero con Pombero, que ahora ve la luz en Páginas de Espuma. Un libro de relatos que viene a confirmar la capacidad de su escritura para saltarse olímpicamente los límites y los moldes de lo decible, lo expresable. La autora misionense aspira solo, en sus propias palabras, a «seguir produciendo ficciones, por fuera de las aceptables o de las aceptadas, para que quizá algún día se entienda ese extraño mecanismo por medio del cual nos inventamos todo». O sea: somos mentira casi tanto como agua. Lo de que aspira es un decir, porque si algo ha dejado claro es que su literatura está libre de agendas.

Después del ruido provocado por Tres truenos, la primera de sus obras que se publicaron en España —en 2021 y de la mano de Tránsito—, la escritora argentina Marina Closs (Posadas, 1990) resultó finalista del último Premio de Narrativa Breve Ribera del Duero con Pombero, que ahora ve la luz en Páginas de Espuma. Un libro de relatos que viene a confirmar la capacidad de su escritura para saltarse olímpicamente los límites y los moldes de lo decible, lo expresable. La autora misionense aspira solo, en sus propias palabras, a «seguir produciendo ficciones, por fuera de las aceptables o de las aceptadas, para que quizá algún día se entienda ese extraño mecanismo por medio del cual nos inventamos todo». O sea: somos mentira casi tanto como agua. Lo de que aspira es un decir, porque si algo ha dejado claro es que su literatura está libre de agendas.

Quizá por eso dice reconocerse cada vez menos en adjetivos bastante caminados por la reciente literatura latinoamericana como salvaje, primitivo o mestizo, y parece dispuesta a desandar esa tendencia. Si en obras anteriores su prosa trabada de lírica descendía de la anormalidad estilística de Marosa di Giorgio o Sara Gallardo, en Pombero y al margen de ciertos ecos de los cuentos de Mónica Ojeda (que ya ha declarado su fervor por ella), me recuerda a la inventiva extrañada e insolente de su compañera de país y de generación Camila Fabbri, una de mis relatoras preferidas de la actualidad. Ambas, Fabbri y Closs, hacen del ritmo su principal —y casi único— mandamiento, blanden su estilo como hoja filosa y profesan la ironía deformante, único modo de mirar ciertas cosas.

Los siete relatos que conforman Pombero, subtitulado Alguien, uno solo o nadie, hablan entre sí como si fueran voces de un mismo coro. Si leemos de corrido sus títulos (omitiendo los nombres de sus respectivos protagonistas, que figuran entre paréntesis), resulta lo siguiente: «Si yo fuera alguien / No sería / Esto / Nunca y tampoco / Lo otro / Quizá mejor / Casi nadie». No es difícil constatar que el tema de la identidad ejerce aquí de sustancia aglutinógena; pero lejos del manido debate social, que Closs concibe como una fe contemporánea, este libro habla de reconocerse y experimentarse. Entre otros ámbitos en el de la palabra, la narración, la imaginación que es el puro rostro de la realidad cruel o el sinsentido existencial, enmarcados en un paisaje de leyendas populares que la escritora retuerce y desubica hasta un extremo cercano a la abstracción.

De ese folklore procede el Pombero, duende sin forma definida que protege a los pájaros y rapta a los niños traviesos (por cierto, hace años Mariana Enriquez observaba su ausencia en la ficción argentina), presencia oculta y omnímoda en el primero de los cuentos: «Es mía: la vida que no es mía. La falsa esperanza, la boca de la cría aún sin nacer». Este ser que se bebe los vientos y los miedos, no sin asco por el contenido —sangrante, chorreante— de quienes maltratan al bosque y a sus moradores, sueña de noche con lo luminoso, quizá porque es hijo de la luna y el sol. Se nutre de la curiosidad de aquellos niños que buscan lo otro, lo anómalo, lo aberrante agazapado en las sombras, como si se tratara de un juego macabro; muchos lo son en la infancia. Asemeja una canción en su métrica y su melodía pegadiza, sus preguntas/respuestas cortas. Me devuelve imágenes de La noche del cazador, de Charles Laughton.

También en el terreno —pantanoso— de la infancia, Dunka es una esposa-niña que se presenta como fruta inmadura, pero jugosa, a la boca voraz de un señor. Esa involuntaria procacidad genera resentimiento entre sus compañeras de escuela, que ríen a su espalda por no entender, por no dejarse llevar, por no avergonzarse en profundo rojo y explorar su instinto animal. Ella opta por insinuarse y hacerse la que es mujer, creciendo en el autodesprecio y el deseo ajeno. Ya impactan en este relato los símiles brutales de Closs, cuando escribe que la chica «se hacía bonita como un sable» o que más tarde su marido se la lleva «como si fuera una ropa que no perteneciera a nadie». El chico que la desea le hace confundir sensación con sentimiento, según se desprende de la crónica de sumisión que remite a las desapasionadas experiencias carnales de tantas muchachas: «Sonámbula, ella no podía decir que no. Le faltaba costumbre. Le parecía amor, mientras estaba disfrutando. Después, lo mismo que antes. Alguna clase de afecto fúnebre». Como en Tres truenos, vuelve a concebirse el sexo como institución, rito de iniciación forzada a la adultez.

Jabalí se construye alrededor de una mitología del indio pampeano labrada por Orlando Sánchez y Ernesto Avedaño, con nombres y giros propios del Chaco (en esta cuestión de la oralidad sí admite Closs en una nota final que ha querido «alzar una pequeña voz de miedo ante el tiránico español monótono»). Los hombres blancos, que amenazan a los autóctonos convirtiendo las pieles —animales— en mercado, traen enfermedad y colonización a base de dogma: «Nuestros padres allá no eran gente. Aún no habían recibido el Evangelio, por eso no sabían leer ni escribir. No veían nada en las letras». Traen, también, nuevos objetos de deseo para quienes no se marchan de su tierra, la obligación del trabajo y una civilización, el temido milagro del progreso que extienda la palabra de su dios dinero. Mientras, el pueblo se cuenta los relatos que la Iglesia les niega o les usurpa, su propia cosmogonía sin imposiciones: «El que quería creer, creía». Llama la atención el modo en que la autora inserta los diálogos, como si editara escenas por corte a otro plano.

La protagonista de María das Luzes es una hija de brasilera que nace con algo de «macumbera» o maga negra. Los hombres la obedecen como hechizados, aunque cuando se trata de cuidar a niños le ocurre todo lo contrario: no tiene mano, ni sabe qué hacer de ellos. Para ahuyentar la tristeza del mundo, baila de superstición, que es su don natural. También es independiente y ambiciosa, fogosa pero del todo infértil, por eso «los hijos se le resbalaban como lágrimas» y se suceden en ella los abortos espontáneos, proyectos de biografía transformados «en sangre y otras cosas inocentes». Pese a lo macabro del asunto, hay también un raro humor agarrado a esta narración, junto con la habitual potencia de Closs en la metáfora, como cuando describe a María dolorida, «con la mano latiéndole como un corazón amante».

Rosita, uñas negras es la historia de una peluquera, maquilladora y modista trans, que es admirada e imitada por ellas y que provoca miedo y vergüenza en ellos. Se alude al lenguaje y también al relato de uno mismo, las ficciones diarias en que aprendemos el pudor, los secretos, «a contar porquerías sin romper a llorar», dejar intacta la máscara de maquillaje. Hay una dialéctica en torno al propio cuerpo —el rostro, el pelo— y cómo castigarlo —el tabaco—, que desemboca en el miedo. Primero a la muerte en forma de cáncer, al que también se lo trata de disfrazar haciéndole una peluca. Luego a la familia de la protagonista, su rechazo y la crisis nerviosa de su madre, que desanuda todo los conflictos irresolutos de esa casa, volcados como única válvula de escape en la condición sexual de Rosita: una maldición o una ofensa. El tajante cierre se diría digno de David Lynch.

Suzumushi es una masajista japonesa que trata de llevar una existencia feng shui, solo intimidada por la inquietante presencia de una madrevíbora (¿mantis religiosa?). De nuevo la naturaleza se aloja en el relato con aromas y colores palpables. De nuevo, imágenes sugerentes: orquídeas «que se abren pequeñas como ojos de borrachos» o la selva como «enorme mujer silenciosa» que se acurruca. Hay en este relato de Closs algo de surrealismo mágico. La protagonista curandera-hechicera-acupuntora oye respiraciones y corazones como en un estado de mindfulness o invisibilidad, o más bien una continua crisis de identidad: «Aunque yo exista, no existo». Podemos no estar y todo sigue, pero a la vez es imposible dejar de estar en ciertos sitios que nos retienen, parece decir la autora en este enigma onírico y explícito, poético y violento a la manera oriental de un Tanizaki Junichirō. Placer/Dolor.

También tiene algo de físico el lenguaje en el último relato del libro, donde las palabras se pronuncian «desflecándolas, hinchándolas y luego volviéndolas hacia fuera y escupiéndolas». La bella Marioka es una especie de cuento de hadas sobre una chica hermosísima que vive, por esa cualidad, en plena soledad, salvo por la compañía y el cuidado de su abuela hechicera (a la que llama Baba y uno añade mentalmente Yaga). Esta la obligará a casarse, a convertirse en una mujer de provecho, pero la rechazan por lo que impone su maldita belleza, los celos insostenibles que augura al macho y que proyectan una advertencia: «La gente ama las cosas hermosas solo cuando las posee». El que aquí dibuja Closs es un mundo de mitología particular, a la vez que bastante prosaico. «Como todas las muchachas hermosas, siempre estaba un poco asustada», leemos acerca de Marioka, quien para pasar desapercibida se va transformando —más que en mujer, como se esperaba de ella— en momia anónima, fantasma sin identidad. De nuevo alguien, una sola o nadie, según se mire.

Pingback: Mercedes Duque Espiau: «El relato es como una especie de relámpago que te puede chocar muchísimo» - Revista Mercurio