Cada tarde a la misma hora, Madame Palladino recorría la avenida arbolada que separaba su modesto hotel del Institut General Psychologique de París.

La recuerdo como una mujer potente, con toda la contundencia que la palabra sugiere. No era muy alta, y su amplio busto y rellenas formas le conferían un volumen razonable. Digo razonable porque era el justo equilibrio entre la obesidad burguesa de la madurez y la redondez de la crianza. Era una mujer tosca, de mirada torva, que traslucía poca elegancia y menos sensualidad. Todo en ella estaba perfectamente medido. Su puesta en escena debía comenzar al poner un pie en el umbral de su habitación. Su vestimenta no mostraba ninguna nota de color o abalorios que rompieran la imagen de seriedad que requería su negocio. No podía permitirse ningún toque de frivolidad que hiciera dudar a sus clientes, pero tampoco podía pasar desapercibida. Un estrafalario sombrero que obligaba a volver la vista a su paso actuaba de reclamo. Cuando ocurría que uno se giraba para mirar, una sonrisa milimétrica, que apenas ponía la línea de su boca en forma cóncava, y una ligera inclinación de cabeza se recibían como saludo.

No era en absoluto un saludo inocente. Eusápia, tal era el nombre de pila de Madame Palladino, solo saludaba a los que ella consideraba potenciales víctimas, hombres y mujeres que caminaban cabizbajos o con la mirada perdida en el infinito, y en los que se adivinaba que una catarata de dolor y melancolía hacía insoportable sus terrenales vidas. Entonces, cuando ella te elegía, la mano de uno de sus inadvertidos acólitos te ofrecía su tarjeta de visita, en la que declaraba estar dotada de extraordinarios poderes paranormales —levitación de objetos, materialización de espíritus de fallecidos, comunicaciones con personalidades—.

No estoy en disposición de asegurar si como médium era tan buena como decía, pero lo cierto es que tuvo la habilidad de atraer a sus reuniones a eminentes investigadores, intelectuales y personas de reconocido prestigio moral. Al parecer, siendo aún muy joven se casó con un mago callejero, lo que podría habernos hecho dudar de su buena catadura, pero había recorrido Europa —Polonia, Rusia, Alemania— con éxito y su fama estaba en lo más alto cuando llegó a Francia invitada por el Institut General Psychologique de París.

No sé quién tuvo la culpa. Ni siquiera sé si se le puede llamar culpa, pero lo cierto es que ahora me da cierta vergüenza admitirlo. No sé quién tuvo la culpa, digo, de que nos embarcáramos en las sesiones de Eusápia.

La desesperación y la melancolía necesitan de remedios que por aquel entonces no suministraban con éxito los boticarios, y muchos de los aquejados por esos males fueron víctimas de los charlatanes que vendían humo y jugaban hábilmente con el dolor humano. Pero nosotros no pertenecíamos a esa clase de público o por lo menos en las primeras sesiones. No tengo la certeza de que Marie no asistiera alguna vez en busca de consuelo tras la muerte de Pierre. Nosotros, como decía, éramos un público interesado en estudiar el fenómeno desde el punto de vista científico.

Por favor, no os echéis las manos a la cabeza. Pensad que a fines del siglo XIX, ciertos estudiosos consideraron que siendo las cosas que se pueden observar en nuestra escala, finalmente, las únicas importantes para nosotros, no tenía sentido buscar lo que podría existir en un dominio inaccesible. A mí me resulta muy difícil comprender este punto de vista, ya que lo que hoy es inaccesible puede volverse accesible mañana, y también porque las suposiciones coherentes sobre lo que aún es invisible pueden aumentar nuestra comprensión de lo visible.

Pero volvamos al tema de la culpa. Quizás solo fue el devenir de los tiempos o quizás el culpable principal fue Allan Kardec, nombre bajo el que se escondía el pedagogo y escritor Hippolyte Léon Denizard Rivail. Toda una vida dedicada a publicaciones sobre aritmética, gramática y pedagogía que nunca obtuvieron el éxito de su gran obra, El libro de los espíritus. Su primera edición se agotó a los pocos días de su publicación y en breve le siguieron quince ediciones más. Solo los dos libros más relevantes de la época, El manifiesto comunista y El origen de las especies, tuvieron una difusión semejante.

Es verdad, el espiritismo nació en Francia de la mano de Kardec, pero el número de adeptos crecía sin parar en Europa y Estados Unidos. Tal era el despropósito que llegué a leer en algún periódico que en España se había presentado una proposición de ley para que fuera materia de estudio obligada en la enseñanza secundaria.

Pero en fin, eso no justifica nuestra aventura. Quizás solo buscábamos una fuente de energía que pudiera alumbrarnos respecto a los descubrimientos que vinieron de la mano del nuevo siglo. El siglo XX llegó cargado de nuevos fenómenos que estaban lejos de comprenderse: los rayos X, las ondas electromagnéticas y, sobre todo, la radiactividad. Ideas fantásticas como el cuanto o el fotón eran aceptadas como mal menor para tratar de avanzar en una nueva física, que poco a poco se llenaba de espectros a los que el abecedario griego daba nombre según se iban manifestando.

La radiactividad nos tenía fascinados. Era, para nosotros, el motor de una inquietud que, sin brújula, guiaba nuestros pasos. El espectáculo de siluetas fosforescente en que se convertían los recipientes de cristal del laboratorio de la rue Lhomond, no era nada desdeñable, si bien resultaban mucho menos siniestros que las sesiones de Madame Palladino.

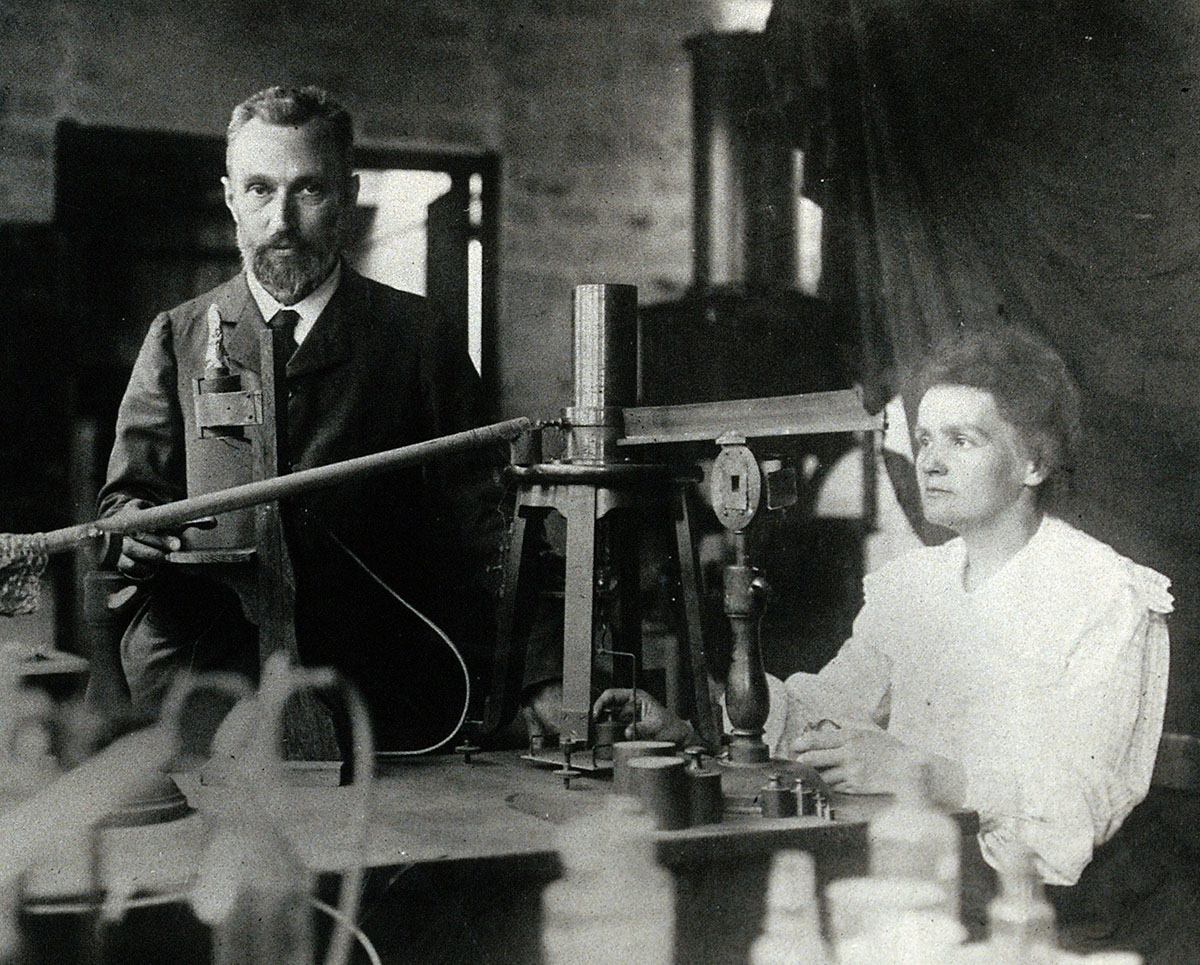

El poder de lo invisible, tan arraigado en las personas profundamente interesadas en los enigmas de la ciencia, hizo que fuéramos tantos los científicos de renombre que aquellos años nos acercamos al espiritismo. Además de los Curie y mi esposa Henrietta, que me acompañaba siempre, también acudía Paul Langevin e intentamos que se uniera a nosotros Louis Georges Gouy.

No éramos adeptos; para nosotros las sesiones eran experimentos científicos de los que tomábamos notas y de los que esperábamos obtener la pista de alguna respuesta. No dejábamos nada al azar, solo asistíamos un pequeño número de amigos bien conocidos para evitar cómplices, y preparábamos la escena con antelación. Medíamos la temperatura de la sala y la de Eusápia antes y después de la sesión, alejábamos los objetos del alcance de la médium y controlábamos que la luz fuera suficiente para dejar a la vista cualquier truco.

Nunca sentí el entusiasmo que mostraban Pierre y su hermano Jacques. En mi caso y en el de Marie, aunque pudiera haber un cierto gusto por lo misterioso, la culpa solo la tuvo nuestra eterna curiosidad por lo desconocido. Excitados pero cautos, podría decirse que era nuestro estado al acabar cada una de las sesiones a las que asistíamos. Llegamos a vivir situaciones que éramos incapaces de explicar —manos fosforescentes que nos pellizcaban, mesas levitando y estados orgásmicos de Eusápia difíciles de fingir aun para una actriz consumada—, pero algunos detalles, que podrían pasar desapercibidos a quien no fuera un gran observador, nos hacían recelar de estos fenómenos. Lo que más se alejaba en estas sesiones del método científico es que no eran reproducibles, lo que, como experimentales consumados, nos traía de cabeza.

Para ser sincero, no creo que fuera esto lo que nos alejó definitivamente de estas reuniones, pues resultaban adictivas a nuestra insaciable curiosidad como cualquier otro proyecto o experimento de laboratorio. En mi caso particular fue la muerte de Pierre la que me alejó de ellas.

El 16 de abril de 1906 amaneció lluvioso y las calles de París estaban embarradas y resbaladizas. Teníamos reunión en la Sociedad de Profesores de la facultad de Ciencias. Pierre estaba contento, no paraba de hablar, con su habitual entusiasmo contagioso, de sus últimas ideas sobre un modelo educativo y se quejaba de que apenas podía avanzar en sus investigaciones con las obligaciones que la fama del Nobel le imponía. Pero a pesar de ello, sacaba tiempo para las sesiones de Eusápia ante el convencimiento de que eran un complemento a sus experimentos de laboratorio. Antes de despedirnos me contó que había escrito a Gouy:

—En mi opinión —me dijo— hay aquí todo un dominio de hechos y estados físicos, completamente nuevos en el espacio, del que no tenemos ninguna concepción. Deberíamos hacer una investigación sistemática y quiero que George se una a nosotros.

Después, en lugar de volver juntos a casa, pues éramos vecinos, encaminó sus pasos por la rue Daophine hacia la imprenta Gauthiers-Villars para revisar su último artículo. Miré su espalda alejarse y me pareció cansado. Todavía era un hombre joven, pero me pareció algo torpe bajo la lluvia y quizás también un poco distraído.

Al atardecer, Pierre todavía no había vuelto a casa y corrían rumores de que un aparatoso accidente había ocurrido cerca de Pont Neuf. Decían que un transeúnte había muerto arrollado por un carro cargado con seis toneladas y tirado por dos percherones. Al enterarme me dio un vuelco el corazón, pues estaba en su ruta. En mi cabeza flotaba su última imagen y lo adivinaba distraído con los preparativos de las sesiones que pensaba organizar. No fue fácil identificarlo, pero la tarjeta de visita que encontraron en el bolsillo de su chaqueta reveló que aquel hombre era Pierre Curie.

Todavía fue mayor el impacto que me causó la desesperación de Marie, un sentimiento de desamparo, con instantes de angustia e inquietud, se instaló en su ánimo. Ausente de la realidad, intentaba retener cada instante de sus últimos momentos aferrándose a su recuerdo. Durante el entierro apoyó la cabeza en el féretro y le habló: «Te amo y siempre te amaré», oímos que le decía. Y, de pronto, algo extraño sucedió: Marie se serenó bajo la ilusión de que una energía procedente de él la reconfortaba y le daba fuerzas para continuar su labor.

En su infinita tristeza y desolación, lo buscaba desesperadamente. Tenía la sensación de que todo era una pesadilla y de que él volvería pronto. A los pocos días de la tragedia, empezó un diario a través del cual creía poder hablar con él y me pidió que la acompañara a una última sesión de Madame Palladino.

Sentada a la derecha de Eusápia, agarraba su brazo con fuerza y quería creer que cada cosa que ocurría en esa sala era un mensaje que él le enviaba. Ya no éramos observadores objetivos, ya la sesión no era un experimento científico, quizás nunca lo habían sido. Habíamos perdido a una pareja, a un amigo, a un maestro, lo que nos convertía en víctimas propicias.

Comprendí, por fin, que ese no era nuestro camino ni el de la ciencia. Que esas sesiones no escondían nada científico, que en ellas hábilmente se jugaba con el dolor para crear la droga de la ilusión que impide superarlo. Marie necesitó algo más de tiempo para aceptarlo.

Ahora que el tiempo ha pasado y el mundo ha cambiado, miro atrás y considero que aquella aventura solo fue un incómodo tropiezo que nos sacó por un instante de nuestro camino, pero mantuvimos el equilibrio sin caer y por eso llegamos aún más lejos.

Dejé de lado lo sobrenatural para centrarme en las señales de lo invisible en lo natural; decidí seguir los pasos de Brown y Einstein para demostrar la existencia de los átomos. Marie, aunque como persona aún buscó consuelo en dudosas circunstancias, como científica continuó su labor sin descanso y con rigor junto a su hija Irene. A mi buen amigo Pierre he optado por recordarlo rodeado de aparatos que él mismo había diseñado y que manipulaba con gran habilidad y gestos familiares. Siempre lamenté que no pudiera ver cuánto avanzaríamos observando tan solo una gota de agua. ¡Cómo habría disfrutado!

Lo que fue de Eusápia… mejor lo averiguan ustedes.

Este texto ha sido finalista del concurso Ciencia Jot Down en la modalidad de narrativa de ficción científica.