1 de agosto — Empiezan o terminan las vacaciones

Don Julio Rodríguez Martínez (q.e.p.d.) fue ministro de Educación en los años 1973 y 1974 y tuvo, como todos los que ocupan ese cargo, una extraña ocurrencia: modificar el calendario escolar universitario para que el curso coincidiera con el año natural, o sea, que se iniciara en enero y terminara en septiembre y las vacaciones fueran los tres últimos meses del año.

Lo más curioso del caso es que este señor era un granaíno de Armilla; se entiende menos, conociendo esta circunstancia, que tuviera la peregrina idea de tener la universidad abierta y los estudiantes, sin las comodidades del aire acondicionado, yendo a clase o examinándose en los meses de julio y agosto. En Granada, o en Córdoba, Sevilla, Murcia… Duró un telediario, claro, es decir, ni ese curso.

Lo de que todos tengamos vacaciones es una modernidad de los dos últimos siglos; a lo largo de la historia estas cosas no han existido y, si existían, era para los ricos pudientes. En la más remota antigüedad se descansaba (=cambiar de actividad) con los ciclos agrícolas, pero nadie viajaba; los primeros viajeros en masa lo hacían por motivos religiosos: musulmanes a La Meca, cristianos a Compostela, etc.; y me refiero con ello a viajes voluntarios y de placer, no a los que tenían motivos guerreros como las Cruzadas o eran de carácter migratorio.

En el siglo XVI era costumbre entre las clases más altas de la sociedad británica enviar a los hijos a Italia para que conocieran el arte y la cultura; a esas estancias culturales se las denominaba Grand Tour, y de ahí tomó la palabra el escritor francés Stendhal, en 1838, para escribir Recuerdos de un turista sin saber el calado que iba a tener su inventada palabra para los restos.

La costumbre se fue extendiendo, siempre en las clases acomodadas, gracias al ferrocarril y los nuevos barcos de vapor, y ocurrió como en la industria automovilística, que los primeros que vieron negocio en ello se hicieron de oro: Thomas Cook organizó el primer viaje de placer y montó una agencia para ello, César Ritz construyó el primer hotel enteramente para vacaciones y American Express emitió los primeros cheques para pagar aquí y allá que eran diferentes de los que se usaban en la compraventa de bienes.

Después de la II Guerra Mundial y con las mejoras en la calidad de vida, se fue extendiendo a todas las capas sociales la costumbre de viajar por placer, lo que se ha acabado instituyendo y generando un importantísimo negocio imprescindible para el PIB de muchos países, especialmente del nuestro.

Y también ha ido cambiando el modelo: turismo de sol y playa, cultural, de no hacer nada y luego descansar, etc. Hay diferentes tipos y, por lo que nos están contando en las noticias, este año da igual que hayan subido los precios o que el IPC esté en el 10%: los españoles hemos salido como los toros al ruedo, da igual a dónde y por cuánto o que solo tengamos para pipas mientras recorremos el paseo marítimo de cualquier lugar. Lo importante es sentir la normalidad también en las vacaciones.

2 de agosto — La copla, el cante y el baile

Cópula es una palabra latina de la que han derivado unas cuantas y por diversos derroteros, aunque su significado primitivo sea «lazo, unión», según el expertísimo en etimologías —origen de las palabras— Joan Corominas. Definiría, en su acepción más risueña, al conjunto de dos personas o cosas que tienen alguna semejanza, y en la más culta, a una combinación métrica o estrofa. Por esta segunda vía daría lugar a términos como copla, coplear, coplero o cuplé, que vienen a nombrar una estructura poética de tradición popular, muy parecida al romance.

Como no quiero meterme en camisas de once varas —porque mis conocimientos son limitados—, solo diré lo que pone en los manuales: que suelen tener tres o cuatro versos de arte menor, generalmente octosílabos, que pueden tener forma de romance, seguidilla o redondilla, con rima asonante o consonante, y que se pueden memorizar fácilmente, sobre todo, si tienen música que los acompañe. Las tablas de multiplicar también se quedan mejor si se cantan.

En los primeros años del siglo pasado se puso de moda este tipo de canción que contaba tan bien las emociones positivas y negativas relacionadas con el amor: los enamoramientos, desengaños, pasiones u olvidos que puede experimentar cualquier ser humano. Los Quintero, León y Quiroga compusieron memorables melodías que en las voces de Concha Piquer o Miguel de Molina se convertirían en patrimonio cultural de la humanidad española.

Con la llegada de la democracia este género quedó casi proscrito por casposo —aunque se cantara en la intimidad—, hasta que algunos doctores como Serrat o el antipático Carlos Cano lo reivindicaron como género literario/musical, desvinculándolo de la política.

Una fuerza de la naturaleza llamada Rocío Jurado le prestó el chorro de voz necesario para que siguiera viva e incluso se renovara: a la chipionera se le permitió introducir otras variantes musicales que encajaban muy bien con los tiempos, aunque los temas seguían siendo desgarradores, y lucir trajes vistosísimos que nada tenían que ver con la bata de cola.

Las vidas de los cantantes reflejaban también las tragedias, o a lo mejor era al revés: Miguel de Molina tuvo que huir de España perseguido por ser homosexual mientras ellas, las folclóricas, formaban un grupo muy particular que ponía voz a lo que ocurría en la calle, léase hijos naturales, divorcios, parejas cambiantes, drogas, etc.

Cuando parecía que la copla iba a morir de inanición y abandono, un toro mató a Paquirri en 1984, insuflando oxígeno al drama romántico al que pocos años después pondría música José Luis Perales.

Carlos Herrera haría mucho por el género, a finales de los 80, en un programa nocturno en el que pinchaba coplas y cantantes que solo debían ser conocidos en sus entornos. La que se lleva la palma del estereotipo desgarrado y malaje es, sin duda, la Pantoja, que hoy cumple 66 años. En otra vertiente sin duda más auténtica, voces como la de Carmen Linares, a la que se ha concedido el premio Princesa de Asturias de las Artes junto a la bailaora María Pagés, nos siguen poniendo los pelos de punta en sus conciertos.

La copla, el cante y el baile se merecen este reconocimiento tan lejano del circo mediático en que han caído algunas figuras y sus descendientes.

6 de agosto — Andy Warhol

Continúa la polémica sobre el dichoso cartel del Ministerio de Igualdad con el que nos conminan a considerar normales los cuerpos de unas modelos a quienes no se les ha pedido permiso para aparecer en él. La cuestión tiene sus bemoles: el cartel es feo de narices por lo mal distribuidas que están las figuras, con mucho peso visual en el lado derecho y apenas en el izquierdo, por el gran hueco que existe en el centro y por lo mal elegidos que han sido los colores. Ni es atractivo ni cumple su función. Feo y poco práctico.

Ignoro si han sido 5.000 u 85.000 los euros gastados en un pasquín que, a mi parecer, peca de buenismo por innecesario. Y no porque haya que recordar que hay cuerpos de todos los tamaños, colores y mutilaciones, sino porque nadie está pendiente de nadie en la playa, excepción hecha de los padres que vigilan niños. Quiero decir que los bañistas se inclinan por pensar en sí mismos, en cómo quedan sus propias carnes en bikini, dónde hay un hueco para meterse en el agua o dónde queda el chiringuito más cercano. Sinceramente, el cartel se ha debido hacer en un estudio cerrado del centro de una ciudad y no a pie de playa, porque en las orillas hay de todo eso que se muestra y muchísimo más.

No pasaría el examen de uno de los iniciadores del cartelismo publicitario (aunque lo fuera involuntariamente), Andy Warhol, nacido en Pittsburgh el día 6 de agosto de 1928 y fallecido en Nueva York en febrero de 1987.

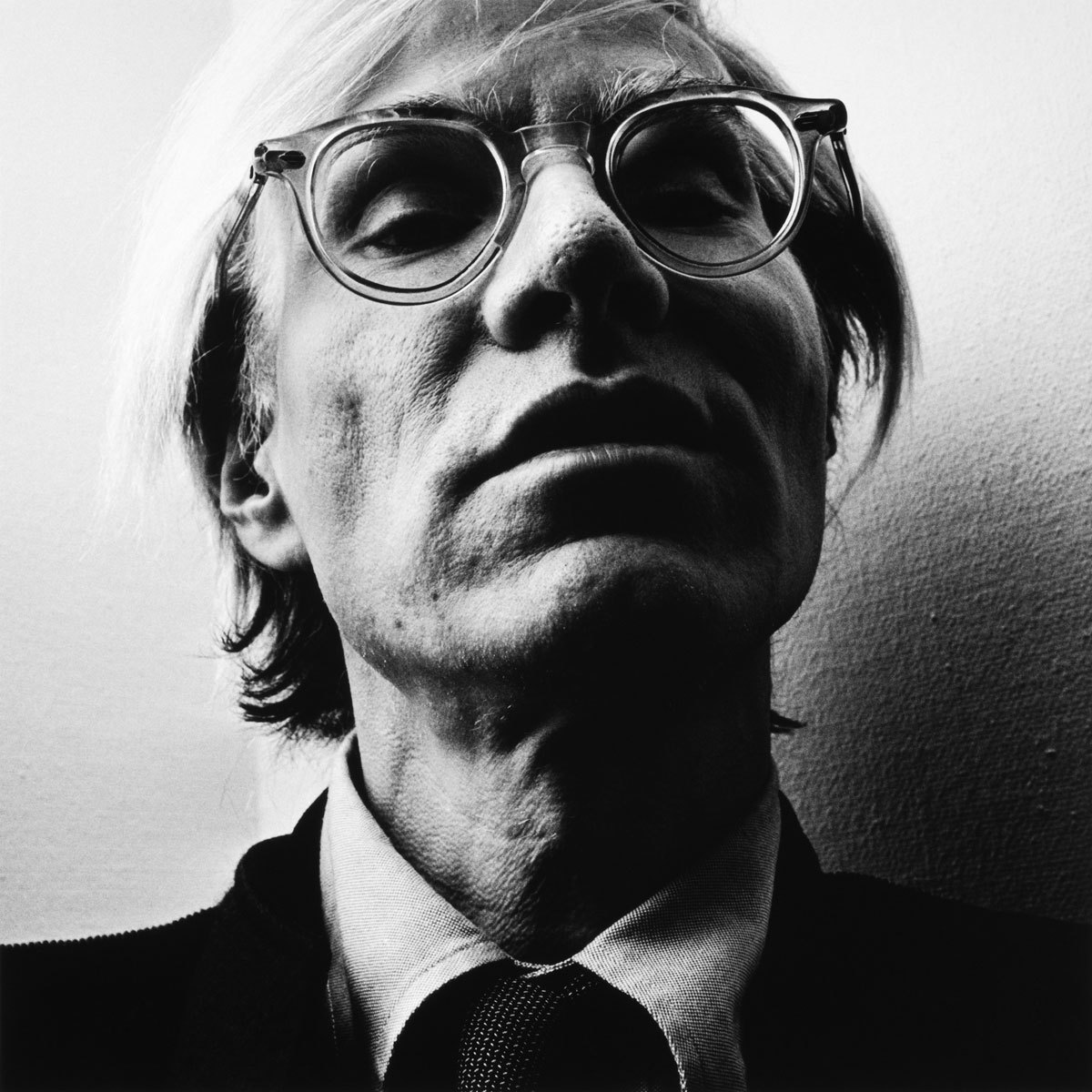

¿Quién no lo reconoce? Sus pelucas o pelucones blancos, sus gafas y su mirada alerta se convirtieron en sí mismos en una imagen que iba más allá del personaje, algo característico del arte del siglo XX en el que los autores son a veces más conocidos por el público que sus propias obras —Dalí o Picasso, por ejemplo—.

Sus padres fueron emigrantes eslovacos que llegaron a Estados Unidos con dos niños pequeños y se instalaron en Pensilvania, donde encontraron trabajo; tuvieron un tercero, Andrew, que sufrió desde pequeño una enfermedad, llamada Corea de Sydenham (vulgo «baile de San Vito»), que le obligó a guardar cama durante la infancia, impidiéndole ir al colegio y socializarse como hacen los niños normalmente. Y, como suele ocurrir en estos casos, unos lápices y unos folios sirvieron para matar las horas en cama y en casa, alentado por una madre que se dedicó en cuerpo y alma a sacar adelante a su retoño, lo que este le agradecería elevándola a los altares de sus arraigadas creencias.

Como ilustrador fue una maravilla: sus carteles, de colores primarios y de mensaje muy sencillo, llegaban (llegan) a todo el que los contempla de una forma directa y sumamente agradable. Utilizó los objetos de su vida cotidiana, como los botes de Coca-Cola y de sopa Campbell, retrató con unas pocas manchas de color a los personajes más icónicos del momento, como Marilyn Monroe o Mao Zedong, y todos se disputaron sus favores cuando se convirtió en el gurú de una sociedad que mezclaba lo popular —Pop Art— con lo aristocrático, las noches underground en el Studio 54 con la intensa producción de The Factory o la música de Lou Reed con el grupo desinhibido de personajes de sexualidad incierta que lo rodearon hasta su muerte.

Fue un innovador que hizo verter mucha tinta a los críticos del momento, que vaticinaban la muerte del arte en las reproducciones ad infinitum de las imágenes que creaba: ¿cuál era el original? ¿Es lícito vender esas reproducciones a precio de obra única?

Revolucionó el concepto de obra y, en cierto modo, abrió las puertas a los creadores de contenido inmaterial, lo que ahora conocemos como NFTs, y a figuras tan cotizadas actualmente como Basquiat o Banksy.

Warhol era un hijo exacto de su tiempo, el Pop Art lo fue, como todo movimiento artístico a lo largo de la historia, por ello cabe preguntarse si el cartel del Ministerio de Igualdad refleja un tipo de sociedad más allá de la diversidad de cuerpos, en la que no se prima la belleza o el equilibrio del mensaje. Y no me refiero en absoluto a los personajes que se utilizan. Creedme, amigos.

Siempre tan amena.