2 de marzo. – Lou Reed y el lado salvaje de la vida.

El pasado 5 de febrero fallecía el escritor bilbaíno Fernando Marías, poco tiempo después de la publicación de su libro más desgarrador, Arde este libro, en el que se abría en canal para contar, en primera persona, la tristísima historia de un amor ahogado en alcohol. El texto es autobiográfico, catártico, escrito con la maestría de un pensador que lleva al lector a la reflexión y a la relectura casi de cada una de sus páginas. Me consta que escuchaba la música de aquellos días de vino y rosas mientras recordaba los momentos en los que andaba sumergido en el lado oscuro: el de la enfermedad, las adicciones y lo peor de todo, el desamor.

El pasado 5 de febrero fallecía el escritor bilbaíno Fernando Marías, poco tiempo después de la publicación de su libro más desgarrador, Arde este libro, en el que se abría en canal para contar, en primera persona, la tristísima historia de un amor ahogado en alcohol. El texto es autobiográfico, catártico, escrito con la maestría de un pensador que lleva al lector a la reflexión y a la relectura casi de cada una de sus páginas. Me consta que escuchaba la música de aquellos días de vino y rosas mientras recordaba los momentos en los que andaba sumergido en el lado oscuro: el de la enfermedad, las adicciones y lo peor de todo, el desamor.

Lou Reed nació el 2 de marzo de 1942 en Brooklyn, Nueva York. Fue uno de los más importantes roqueros de la historia y vivió como mandaban los cánones: caminando por el lado salvaje. Ninguno de sus contemporáneos musicales se libró de explorar esos territorios en los que el alcohol y las drogas eran considerados el estímulo de la creación y casi todos fueron arrastrados por los monstruos que allí habitaban. Llama la atención que hayan sobrevivido Mick Jagger y Keith Richards a lo que ellos mismos han descrito como «vivir en el exceso»… en el exceso perjudicial para su salud porque los que han sucumbido, jóvenes y mayores, han acabado con los hígados destrozados y, en muchas ocasiones, no solo con los suyos, también con los de los donantes cuya entraña les fue trasplantada, como en el caso de Reed, que murió en 2013 de cirrosis hepática después de haber recibido un par de asaduras (sucesivamente).

Y es también llamativo que, después de haberlo probado todo y haber libado las ambrosías que les regalaban los dioses de los olimpos modernos, se hayan enfrentado a las consecuencias de ello a través de lo que llegaba de oriente, filosofías, meditaciones, tratamientos ayurvédicos, tantras, etc. y hayan hecho una elipse obviando, en algunos casos, la ciencia, como hiciera Steve Jobs, el creador de Apple.

Escuchando lo que me parecen más que tonterías de boca de los antivacunas desde que empezó la pandemia, pensaba en esos dos mundos tan distantes: los que siguen el camino de la evidencia y los que andan por el de las creencias; y no discuto en absoluto la libertad de cada uno de ir por donde quiera pero ¡cuánto daño pueden hacer las idolizaciones y las prédicas de los que son convertidos en referente por la industria y los intereses económicos (o culturales)!

Las biografías de los artistas son interesantes porque sus psicologías y sus entornos dicen mucho de sus obras. Después de todo, lo que queda es precisamente la obra y la de Lou Reed sigue removiendo las entrañas, no digamos ya el texto de Fernando Marías.

3 de marzo. – Canon de Pachelbel

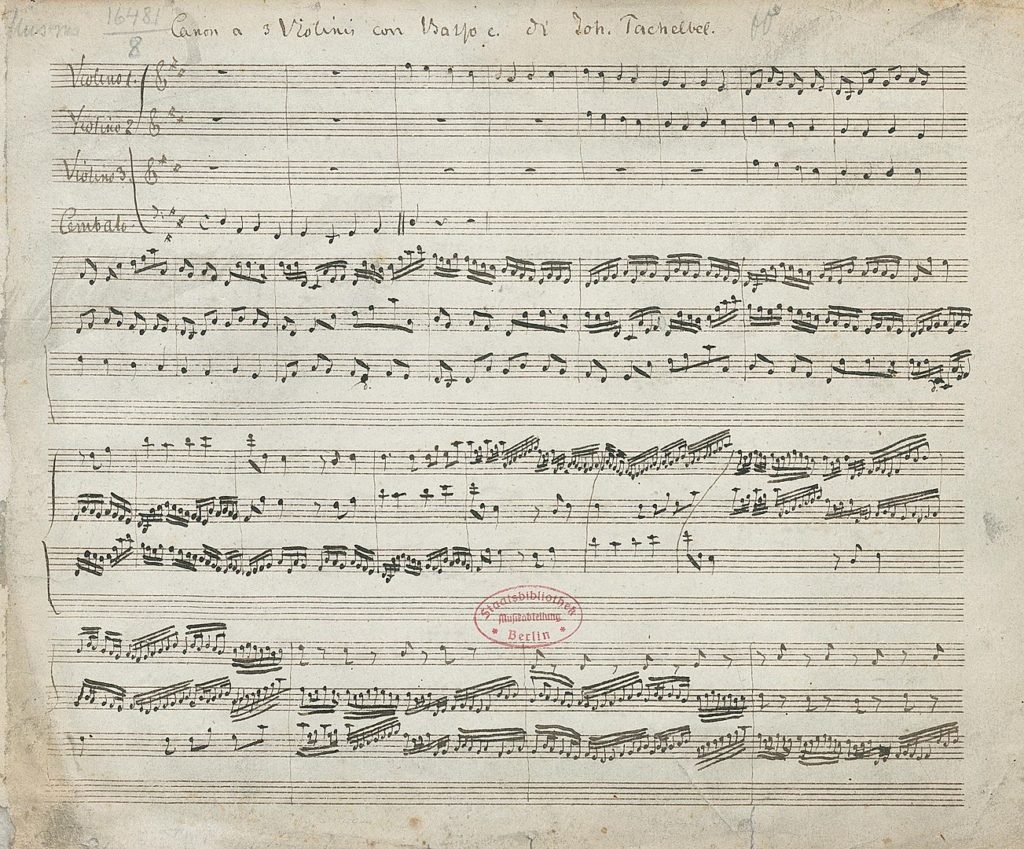

Una de las piezas de música clásica más popular es el Canon de Pachelbel. Y es muy raro que se escuche el original porque se le han hecho muchas versiones modernas.

Un canon es una pieza musical de contrapunto, es decir, los instrumentos se van dando la vez y van tocando la misma melodía en momentos diferentes. En ocasiones, se les une otro instrumento que da una base continua a toda la obra, ¿nos suena lo de un sonido básico de fondo? Sí, como las baterías del rock and roll o las sístoles y diástoles de la acid music. No hay casi nada nuevo bajo el sol.

Johann Pachelbel fue un músico alemán nacido en Nuremberg en 1653 y fallecido en la misma ciudad el 3 de marzo 1706. Fue organista, compositor y profesor de música y como tal fue el instructor del hermano mayor de J.S. Bach; por ello, se ha dicho que la obra del grande entre los grandes tiene cierta influencia del profe de su hermano.

El canon era, en principio, un fragmento para bailar y para demostrar lo virtuoso que se puede ser al tocarlo porque el ritmo que tiene (el original) es casi frenético. El Canon y giga en re mayor para tres violines y bajo continuo es una pieza compuesta en 1680 que tiene ocho acordes en diez melodías que se repiten en bucle pero que se persiguen entre sí mientras el bajo continuo toca lo mismo (ostinato) veintiocho veces seguidas.

O sea: empieza el primer violín con la primera melodía y cuando va a empezar la segunda, entra el segundo violín con la primera y cuando el primer violín va a empezar la tercera melodía, el segundo toca la segunda y el tercero la primera. Fácil. Y todo ello con un continuo que es como el común denominador de toda la obra.

La diferencia con el Bolero de Ravel es clara: el bolero es la misma melodía repetida en bucle a la que, cada vez que empieza, se va sumando un instrumento nuevo mientras la percusión toca lo mismo siempre —en los conciertos su intérprete es el más aplaudido y sudoroso—, como hace el bajo continuo en el canon de Palchelbel. La divergencia está en los tiempos porque en el canon las melodías «se persiguen» y no se tocan al mismo tiempo y en el bolero todos los instrumentos tocan la misma melodía al mismo tiempo. La comparativa es excesivamente simple porque hay otras diferencias, pero las dos obras tienen en común que ambas utilizan el bucle melódico.

Algunas músicas barrocas pasaron casi desapercibidas hasta el siglo XX cuando un grupo de autores «historicistas» rescataron composiciones y las arreglaron. Este fue el caso del canon que era una obrita menor de su autor hasta que en la década de los 40 se hizo una primera versión más lenta que el original y en la década de los 70 se arregló para piano con un tempo todavía más lento lo que le da un cariz de romanticismo violinístico ensoñador, algo melifluo y dulzón, muy apropiado para bodas.

No es tan diferente lo que se pudo (Pachelbel) y lo que se puede hacer (Lou Reed) con ocho notas. Al fin y a la postre, la música es el arte de bien combinar los sonidos y el tiempo.

6 de marzo. – TBOs

Todos los años espero con ansiedad que lleguen los coleccionables que las editoriales lanzan al final del verano. Siguen apareciendo anuncios en televisión, lo que indica que las empresas del ramo siguen apostando por ellos, aunque las preguntas evidentes son quién los compra o quién los continúa comprando más allá del primer objeto imposible que se puede encontrar en los quioscos.

Todos los años espero con ansiedad que lleguen los coleccionables que las editoriales lanzan al final del verano. Siguen apareciendo anuncios en televisión, lo que indica que las empresas del ramo siguen apostando por ellos, aunque las preguntas evidentes son quién los compra o quién los continúa comprando más allá del primer objeto imposible que se puede encontrar en los quioscos.

Hay de todo, generalmente miniaturas, y las casas de muñecas son un clásico de los que resisten en este resquicio del pasado. Personalmente no sabría jugar con esa cosa estática y deshabitada compuesta de menudencias para las que es necesario tener una lupa de joyero. Prefiero mil veces mirar 13, Rue del Percebe… ¡qué risa! Es como las casas de muñecas en su estructura compartimentada a la que le falta la pared principal, pero está en las antípodas de ellas.

El 6 de marzo de 1961 apareció por primera vez en la revista Tío Vivo, un clásico del humor dirigido a los niños (jeje) que todavía no habían llegado a La Codorniz. La editorial Bruguera lanzó estas historietas creadas por un grupo de dibujantes que recogían la más pura tradición irónica, exagerada, disparatada y tremenda que nos caracteriza a los españoles. O que nos caracterizaba porque parece que se esté perdiendo la guasa con tanta corrección y pulcritud.

Ibáñez, su creador, es un genio: retrataba una realidad llevada al esperpento que tenía, como se dice ahora, «muchas lecturas». Las comunidades de vecinos son un pozo sin fondo de situaciones absurdas y de relaciones irracionales; con independencia de lo que cada uno tenga en su casa, la cercanía de la vecindad provoca o saca a la luz el miedo al otro y el rechazo, aunque también son escenarios para la armonía y la solidaridad. Las comunidades tienen su «egregor», es decir, la dinámica de los entes independientes que nacen a partir de un grupo humano como una clase o un club de fútbol; cada una es particular y de cada una se podría escribir una historia curiosa.

En 1961 las editoriales registraban las historietas a su nombre así es que cuando Bruguera quebró en 1987 y sus restos fueron adquiridos por Ediciones B, los autores se quedaron compuestos y sin derechos lo que perjudicó gravemente sus economías. En ese año Ibáñez empezó a publicar en el TBO Guai de la editorial Grijalbo una página similar llamada 7, Rebolling Street «que tenía personajes calcados (la portera, el ascensor, el ladrón, el doctor que sustituía al veterinario, la pensión, el ratón cabroncete, etc.) del original pero que acabaría desapareciendo también. Desde 1990 solo dibuja mortadelos y filemones aunque el testigo lo han tomado (cosa de los nuevos tiempos) las series de televisión como Aquí no hay quién viva o La que se avecina.

Ibáñez, como Vázquez Gallego —Las hermanas Gilda—, son grandes artistas. Tienen la capacidad de dibujar semblantes y arquetipos para montar historias en las que reconocemos nuestros caracteres; también lo hace mi admirado Eduardo Mendoza, capaz de provocarnos un estallido de risa inesperado con un lenguaje culto que requiere, en muchas ocasiones, tener a mano el diccionario de la RAE. Y también creo que están en la onda, retrocediendo mucho mucho, del mismísimo Quijote.

La ironía y el humor son la espuma de la inteligencia; leer esos TBOs nos ha divertido, pero también nos ha ayudado a elaborar miradas con las que quitar hierro a las cosas. No hay tragedia sin comedia, aunque viendo y escuchando lo que tenemos alrededor nos resulte imposible de creer.

Si quieres recibir semanalmente Tempus fugit, puedes suscribirte a nuestra newsletter aquí.

Pingback: Eduardo Mendoza: el espejo de la posmodernidad (y 2) - Jot Down Cultural Magazine