En el terreno filosófico, el presentismo se define como la creencia de que solo existe el presente, desechando el pasado y el futuro como si fueran algo ilusorio. Esto mismo deben de pensar los titiriteros de la opinión que llevan predicando, desde hace una década y media, el estado permanente de una “edad de oro televisiva”.

Hoy proponemos quebrar la instauración del presentismo como forma predilecta de pensamiento crítico. Y lo haremos mediante un viaje hacia algunas de las eras más audaces de la liturgia catódica. De paso, reivindicaremos un puñado de series difíciles de encontrar en alguna de las plataformas que nutren la megatelevisión a la carta que rige nuestros gustos de hoy en día.

El siglo XXI y las fábricas de series

Uno de los grandes problemas de la desmesurada oferta televisiva que nos arrolla en la actualidad es la verbalización de una consigna publicitaria a nivel subconsciente: cantidad igual a calidad. La necesidad de propagar esta idea desde plataformas como Netflix llega a un punto tan crítico que hasta fue ridiculizada en South Park (1997- ), en un episodio en el que Cartman les vendía la idea de hacer una serie con sus amigos y la cadena de Reed Hastings parecía dispuesta a aceptar lo que fuese. Lo visionario de este capítulo es que la serie creada por Matt Stone y Trey Parker acabó formando parte del catálogo de Netflix. ¿La ficción supera a la realidad?

Precisamente South Park, la serie –animada o no– más irreverente del último cuarto de siglo, ha quedado totalmente arrinconada por otras como Rick & Morty (2013- ) que, pese a sus indudables valores, viven del lustre de ser emisiones ancladas a nuestra era y de esa idea de presentismo por la cual, salvo contadas excepciones, nos intentan hacer creer que la televisión nació con Los Soprano (1999-2007). Fue el éxito de la obra maestra de David Chase el que inauguró los años de gloria de HBO, donde a comienzos de siglo llegó a coincidir con obras capitales de nuestra era como Curb Your Enthusiasm (2000- ), Deadwood (2004-2006) o The Wire (2002-2008). La onda expansiva de esta cadena llegó hasta productos tan fabulosamente ambientados como Mad Men (2007-2015), serie de AMC donde el universo melodramático de Douglas Sirk es abordado desde una perspectiva psicológica decididamente turbadora.

Más allá de esta espinosa joya, A dos metros bajo tierra (2000-2004) fue otra de las que ratificó el renacer televisivo más nutritivo desde que, a principios de los noventa, coincidieran Seinfeld (1989-1999), Twin Peaks (1990-2017), Doctor en Alaska (1990-1995) y Riget (1994-1997), punto álgido del sobrevalorado niño malo del cine danés, Lars Von Trier. Aparte de ejemplos tan inspiradores como los mencionados en la época más productiva de HBO, no podemos olvidar fenómenos como los de Perdidos (2004-2010) o Juego de tronos (2011-2019), más mediáticos que cualquier película o saga cinematográfica del nuevo milenio.

Uno de los aspectos que introdujo la ficción televisiva del presente siglo fue el abandono de los capítulos autoconclusivos; el hacernos creer que estamos ante temporadas que funcionan como megapelículas divididas en partes, lo cual nos sumerge en la necesidad de consumirlas de forma ansiosa, algo poco recomendable para su degustación. Netflix fue la primera en ver el filón de la adicción televisiva, y apostó por el estreno de temporadas con todos los episodios disponibles desde el primer día. Adiós a la espera semanal. Esta fue una de las razones por las cuales hoy en día proliferan mantras como el de “yo sólo veo series”.

También están los casos de quienes esperan a que una serie llegue a su última temporada para verla de un tirón; engancha porque genera la dependencia que no te puede ofrecer seguir una ficción semanal. Y cuando termina, el mono pide más de lo mismo. Y para eso ya están las plataformas que ofrecen derivados perfectamente calculados, en base a ecuaciones surgidas de generar híbridos o remakes continuamente. ¿O acaso Peaky Blinders (2013- ) no es un Boardwalk Empire (2010-2014) british con toques de un Guy Ritchie? Otras series como Bron/Broen (2011- ) han contado con hasta dos remakes diferentes en menos de un lustro: el norteamericano y el francés.

«Hacernos creer que las temporadas funcionan como megapelículas divididas en partes nos sumerge en la necesidad de consumirlas de forma ansiosa»

Para el espectador, nunca ha sido tan difusa la división entre formato televisivo y cinematográfico. Lo cual nos ha llevado a situaciones hace poco impensables como el visionado de capítulos televisivos en salas de cine, y películas de formato cinematográfico que sólo se pueden ver desde sus respectivas plataformas. Más que nunca, las ficciones televisivas rozan el proceso y resultados estéticos del cine. Series de hoy en día, como esa versión larga de Super 8 (2011), de J.J. Abrams, que es Stranger Things (2016- ), son películas de gran extensión, empezando por la forma continua de su guion.

Además, desde los años 90 las técnicas digitales se han introducido más que nunca en la televisión, lo cual ha limado al máximo sus posibles diferencias con la resolución estética cinematográfica. La serie televisiva es el nuevo cine en formato director’s cut, con todas las posibilidades que ello conlleva a la hora de profundizar en tramas y personajes que las dos horas de película no suelen permitir. La forma se asemeja más al concepto de novela rusa, tal como explicó David Simon sobre la estructura argumental de su obra cumbre, The Wire.

Pero ni mucho menos todas las series cuentan con la fibra narrativa de las obras de Simon, ya sea la citada The Wire, Generation Kill (2008) o Treme (2010-13). En la mayoría de los casos, se pierde el pulso debido a la necesidad de estirar un metraje que sería perfectamente condensable en un film. Esta tendencia se da, sobre todo, en series de acción, suspense o espionaje tipo Homeland (2011-2020). En ellas, los guiones obedecen a una serie de giros repetitivos y la sobrexplicación del componente dramático a través de escenas y derivas del guion que juegan con la exposición sentimental; lo cual no deja de ser un modo de subrayar el morbo hacia personajes que, de tantas horas en televisión, ordenador o móvil, ya forman parte de nuestra rutina diaria. Comparemos Homeland con la excepcional serie de espías británica Reilly, as de espías (1983-1984), donde cada episodio es una misión cerrada, sin perder la línea argumental de largo recorrido. Nada sobra, e incluso la elipsis argumental surge como condicionante en aras de reforzar el suspense.

Retomando el recurso de la reiteración, pocos ejemplos tan claros como el de Breaking Bad (2008-2013): ¿cuántas veces tiene que abandonar Walter White el lecho conyugal para saber que la suya es una familia rota?

De la ciencia ficción a Orwell

El éxito descomunal, en su momento, de series como Breaking Bad agudizó la sensación de presentismo, hasta el punto ser considerada como una de las mejores de la historia. La misma que, por otro lado, sirve para este razonamiento del experto cinematográfico Pablo Mesejo: “Cuando en una ocasión al escritor argentino Ernesto Sabato le preguntaron si Samuel Beckett era un gran literato, contestó que Beckett era muy admirable; pero grande en el sentido de percibir todos los costados de la raza humana (la cobardía, el heroísmo, la bondad, la maldad, la alegría, la tristeza, el amor, el odio…), como lo podrían ser un Shakespeare o un Cervantes, no lo era. La grandeza, decía Sabato, implicaba la totalidad, y Beckett veía la vida sólo desde un cubo de basura. Sin necesidad de realizar un salto al vacío hermenéutico, considero que dicha argumentación se podría extender a Breaking Bad. La vida, tal y como nos la muestra esta serie, es una sucesión de muertes, enfermedades, engaños, mentiras, frustraciones, miserias y traiciones, de asesinatos de todo tipo, ambiciones obsesivas y enfermizas, torturas psicológicas, actitudes mezquinas y chantajes emocionales. Por supuesto que la vida es eso, pero no sólo eso, como ya nos han mostrado series que sí poseen una visión más universalista e integradora como The Wire, A dos metros bajo tierra, Deadwood o Los Soprano. Sin ir más lejos, un concepto como el de familia no es tratado como algo liberador, fuente de apoyo o de felicidad, sino exclusivamente como origen de devastadores compromisos y obligaciones, complejos y tensiones. Y sin duda la familia es eso, pero (de nuevo) no sólo eso”.

Resulta terriblemente representativo que en listas de este siglo sobre las mejores series de la historia aparezca Breaking Bad, pero no otras muchísimo más influyentes como The Twilight Zone (1959-1964) –sin la cual, por cierto, jamás habría existido Black Mirror– o El Prisionero (1967-1968); sin duda, dos obras maestras absolutas a la hora de interpretar el medio televisivo como laboratorio fílmico y no como simple viaje de evasión disfrazado de qualité. En esta percepción a la baja de hallazgos pasados ha ayudado la idea extendida de que todo lo anterior a Los Soprano no es televisión de calidad.

Seguramente no haya ejemplo más rotundo de dicha evidencia que El detective cantante (1986), culmen del dramaturgo televisivo Dennis Potter sobre la cual, no hace mucho, me comentaba el experto televisivo Javier J. Valencia que fue escogida en 1989 como mejor serie de la historia, aunque en el último top 100 realizado por Rolling Stone ni siquiera aparecía en la lista.

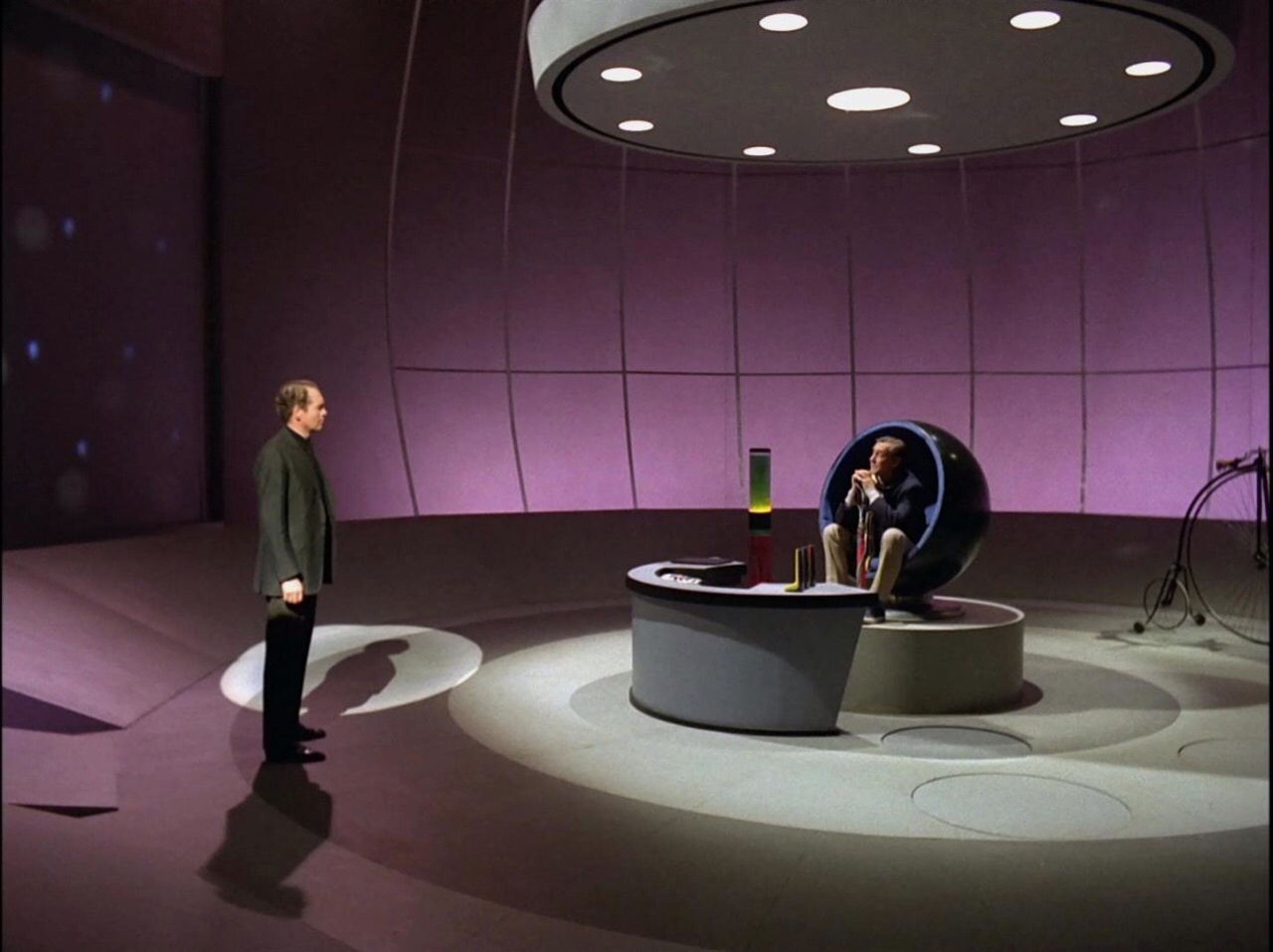

En esta misma clasificación tampoco aparece El Prisionero, la serie orwelliana por excelencia. Un derroche de imaginación que, en palabras de su creador e intérprete Patrick McGoohan, representa “una alegoría de la sociedad del siglo XX, de la industrialización, del gobierno, del individualismo versus colectivismo… entre otras cosas”. Pero El Prisionero es también una serie donde cada uno de los diecisiete episodios plantea una serie de preguntas y soluciones (como en el titulado A. B. and C.), enfocado desde la proyección de los pensamientos extraídos del protagonista en una pantalla televisiva contemplada a su vez por quienes lo están reteniendo, convirtiendo al televidente en voyeur del voyeur.

No obstante, si por un capítulo se merece la máxima consideración es por el último de su única temporada; seguramente, uno de los más bizarros y delirantes que se hayan filmado jamás, que subraya lo que el genio del cómic Alan Moore llegó a decir sobre ella en Medium: “Una de las cosas que aprendí de El Prisionero fue que preferiblemente se deben elaborar narraciones que avancen hacia una conclusión satisfactoria y significativa. Otra, que era posible escribir historias que afectaran a la audiencia a otros niveles. Además de la simple resolución de los elementos de la trama, había niveles de simbolismo, asociación y autorreflexión que podrían incorporarse a una narración para permitir al espectador o lector disfrutar de la experiencia de una manera más intensa y a más niveles […]. Me enseñó a no ser condescendiente con mi público o asumir que son menos inteligentes que yo. Me llevó a una posición en la que siento que lo más valioso del arte es su dificultad y su superación”. Quizá esta última sea la diferencia más visible entre las series de los años 60 y las de las tres últimas décadas.

El testigo de El Prisionero no ha podido ser tomado por ninguna otra serie. Sin embargo, los guiños llegan hasta la ficción televisiva reciente, como en Battlestar Galactica (2003-2009), donde uno de los cyclons se llama Número 6, en honor al protagonista de la serie concebida por McGoohan.

«Cada capítulo de “El Prisionero” se enfoca desde la proyección de las ideas del protagonista en una pantalla, convirtiendo al televidente en voyeur del voyeur»

A pesar de su halo maldito, o quizá por ello mismo, es una de las series más fascinantes e inteligentes que se hayan filmado jamás, tanto como otra mucho más reconocida: The Twilight Zone, hito televisivo de los 60 sobre el que Rod Serling, su creador, diría: “Es, en esencia, un itinerario imaginativo de cuentos narrados en los que utilizamos bases de fantasía, ciencia ficción, lo oculto, la percepción extrasensorial, cualquier cosa que sea imaginativa, salvaje o aquello a lo que en Estados Unidos nos referimos como chiflado. En un drama terrestre normal, si un hombre está en la cima de un edificio y se está quemando, necesariamente tiene que arrastrarse por una escalera, pasar por una claraboya o ser rescatado por un helicóptero. Pero en The Twilight Zone le crecen alas y vuela”.

Este último ejemplo representa la diferencia más elocuente entre el peso que se le daba a la imaginación para resolver situaciones de guion y el uso de la misma que se hace hoy en día, como si fuera una invención genial. Algo que, por cierto, sería imposible de imaginar en la adaptación que Jordan Peele, director de Déjame Salir (2017), ha realizado de la misma. Este también es el caso de Legion (2017- ), de Noah Hawley, cuya excentricidad narrativa no es más que la verbalización de un creador borracho de ansias por anteponer su autoría al peso de la historia narrada.

Lo mismo le sucede a su reinvención de Fargo (1996), pináculo de los Hermanos Coen, debido al uso exacerbado de moralejas que reinciden en confundir originalidad con el uso encubierto de subrayados que tratan al televidente con una condescendencia atroz. O, lo que es lo mismo, portan la bandera del posmodernismo como coartada intelectual, hecho muy habitual hoy en día. Todo lo contrario que El prisionero y otras joyas ocultas como Tales of the Unexpected (1979-1988), inspirada en el formato de The Twilight Zone pero sin hacer visible elementos fantásticos en sus misteriosas historias de 25 minutos introducidas por Roald Dahl, como en el devastador episodio The Flypaper (1980), sobre el rapto de una niña.

Telefilmes de oro

Una de las carencias que se pueden observar en la actualidad cuando hablamos de televisión de calidad es que dicho concepto no es aplicable a los telefilmes. El orgullo de la serie B y su nutritiva ingenuidad ya no da pie a películas hechas con entidad creativa para el formato televisivo sino que, tal como comentaba más arriba, absorbe la idiosincrasia cinematográfica para gestar productos como Diamantes en bruto (2020), en Netflix, que escapan totalmente del concepto de telefilme. Hoy sería imposible encontrar en las plataformas que dominan el mercado telefilmes que utilicen el medio televisivo como impulsor de experimentos como se dieron en los años 50 y 60. Un ejemplo demoledor es Marty (1953), de Delbert Mann, televisión en directo. La interpretación que hizo Rod Steiger para la ocasión fue una gran influencia para películas como La Ley del Silencio (1954) y Malas Calles (1973).

Como explica Mark Cousins en su apabullante serie de documentales Story of Film (2011): “La cámara está al lado de Steiger, un carnicero. El personaje es más importante que la grandiosidad. Algunos de los profesores de Steiger decían que los actores debían acceder a sus miedos y deseos más íntimos para luego suprimirlos. Acceder para suprimir, acceder y suprimir. La actuación como una olla a presión. Surgió una nueva forma de interpretación, el método”. Aunque cabe decir que, antes que Steiger, fue la actriz china Ruan Lingyu quien había inaugurado dos décadas antes el método en la interpretación.

«Como lo expone el filósofo Gilles Deleuze: “Es como si la televisión viniera a contarle al cine las historias que este no cuenta”»

Además de Marty, la televisión norteamericana de aquellos tiempos fue la cantera en la que cultivaron y afianzaron su estilo azotes de Hollywood como Don Siegel o Sidney Lumet. En el caso de este último, es necesario recordar que 12 hombres sin piedad (1957), la película más icónica del subgénero judicial, partió del guion televisivo de Reginald Rose que primeramente vio la luz en una versión de 1954 para Studio One. Dentro de la renovación aplicada al cine negro por Don Siegel reluce Código del hampa (1964), producción que dirigió para la televisión pero que, tras su visionado por los dueños del canal, se decidió llevar al cine, algo que nunca había ocurrido antes en la historia de la televisión. No solo renovó el género negro mediante su uso tórrido del color y primeros planos sudorosos, sino que acabó siendo considerada como una de las mejores películas de todos los tiempos.

Más allá del gigante anglosajón, en Europa fueron años en los que arreció la televisión de autor. Un tótem del cine como Federico Fellini realizó Los Clowns (1970), la metáfora más poderosa del significado último de su cine: un circo de las emociones. Pero mientras Fellini jugaba con su propia visión, otros como Roberto Rossellini y Jean-Luc Godard contemplaron el marco televisivo como el ideal para despojarse de la semántica limitadora del cine.

En 1977, Godard y Anne-Marie Miéville realizaron la miniserie documental France/tour/détour/deux/enfants. Sobre el trabajo que realizaron con los niños protagonistas, Godard explica: “Los poníamos en una situación donde cada uno estaba obligado a tomar una elección para que pudiéramos ver su inventiva; su capacidad de decisión, sin poder reflexionar durante mucho tiempo. La televisión lo permite. El cine debería poder sacarle provecho a esto: la vida vista en la televisión. Pero en el cine se trata de contar historias». O como lo expone el filósofo Gilles Deleuze: “Es como si la televisión viniera a contarle al cine las historias que este no cuenta”.

Al igual que Godard, Rossellini entendió antes que nadie que la vía dominante de las décadas siguientes iba a ser la televisión. Su legado en este medio va desde telefilmes históricos como The Taking of Power by Louis XIV (1966) y Sócrates (1971) hasta sus miniseries documentales sobre la India, en 1959, consideradas como una de las piedras angulares del lenguaje cinematográfico documentalista.

Desde Alemania, la generación de cineastas surgidas al son de los músicos del krautrock compartían la necesidad de romper con el terrible legado de la Segunda Guerra Mundial, al cual respondieron con un cine transgresor y tremendamente crítico en forma y contenido. Había que quebrar las reglas. Y lo hicieron sin ningún tipo de miramientos. El cabecilla de los Werner Herzog, Wim Wenders y compañía fue Rainer Werner Fassbinder, que en 1980 presentó Berlin-Alexanderplatz, serie que ratificaba la cualidad novelística que autores del séptimo arte encontraron a la hora de gestar grandes murales cinematográficos para televisión.

Otro que contempló esta ventaja fue Dennis Potter, creador y dramaturgo televisivo británico, responsable de la ya mencionada El Detective Cantante y de otra muestra de genio absoluto como es Pennies from Heaven (1981), con un Bob Hoskins sublime. Esta última es un ejemplo primoroso de la mayor cercanía que la televisión de aquella era tenía hacia la pausa interpretativa del teatro respecto al montaje cinematográfico. Que Dennis Potter fuera considerado bajo la denominación de dramaturgo no deja lugar a dudas sobre sus ansias por armar un escenario televisivo en torno a esta regla.

La televisión de autor ha tenido muchos más ejemplos excepcionales a lo largo de los tiempos. En estos últimos años, lo mejor que le ha pasado a la televisión ha sido Twin Peaks. The Return (2017), sobre la cual no es necesario verter más tinta acerca de sus excelencias, y el dúo conformado por El pequeño Quinquin (2014) y Coincoin y los extrahumanos (2018), obras de Bruno Dumont. El cineasta francés salió airoso nada menos que de un thriller rural cómico, nutrido de slapsticks a lo Jacques Tati y donde el humor alcanza picos de absurdo jamás vistos hasta la fecha. Que ninguno de sus protagonistas sean intérpretes profesionales, sino gente del pueblo donde se rodó la serie, añade un plus bressoniano inigualable en una serie que, en realidad, no es una comedia sino un chiste infinito de alma oscura.

La clave de su unicidad reside en lo que el propio Dumont explicaba en El Periódico: “Descubrí el potencial cómico del drama. Me di cuenta de que cuando un actor se pone trágico siempre está a un paso de cruzar una línea invisible y resultar hilarante. Así que me pareció interesante explorar esa línea. Además hay algo que me atrae mucho de la comedia, y es que te permite hablar de cosas profundas sin caer en el intelectualismo o la pedantería. Y también te permite empujar al público a la transgresión moral. Con el chiste adecuado puedes lograr que se ría de cosas terribles”.

Orgullo de serie B

Hasta la llegada del siglo XXI, la televisión portaba con orgullo su condición de serie B. Uno de los problemas de muchas emisiones actuales es que viven con la obsesión de ofrecer un producto que se acople a las reglas del juego, dictaminadas por la obligación de ofrecer calidad dentro de una competencia atroz por ganar suscriptores para las plataformas. Esta pérdida nos ha privado de más series como Buffy cazavampiros (1997-2003), obra de culto en la que los adolescentes vivían como vampiros atormentados y los vampiros eran quienes disfrutaban su no vida a tope. Aparte de su evidente sátira de las típicas películas universitarias norteamericanas, a lo largo de sus siete temporadas portó con orgullo su ADN de serie B a través de un desfile impagable de caretas y atrezo de bajo presupuesto. No había necesidad de fumigar su encanto con muestras digitales de efectos especiales. Joss Whedon, su creador, sabía que estaba más conectado al encanto humilde de Kolchak (1974-1975), con artesanos del terror como el novelista y guionista Richard Matheson, que a las nuevas dinámicas de trabajo impuestas desde las grandes plataformas.

Sherlock (2011- ) es una de las pocas grandes producciones de hoy día que, debido a su marcado acento inglés, no escapa de su gusto por apoyarse en una sintaxis meramente televisiva. Dicha tendencia es igualmente aplicada en la notable revisión del mito de Drácula (2020- ) también escrita –principalmente– por Steven Moffat, autor de delicias como La pandilla plumilla (1989-1993).

De vuelta a décadas anteriores, en los años 60 se había podido disfrutar de series como Batman (1966-1968), Los Vengadores (1961-1969) y Dr. Who (1963- ). Muestras de superhéroes, intriga y ciencia ficción que, como en esta última, también contaban con un añadido de experimentación desde la deslumbrante fábrica de sonidos orquestada por trabajadoras de la BBC como Delia Derbyshire, responsable de que la entradilla musical de Dr. Who sea pura lisergia techno y una de las más pegadizas de la historia.

«Hasta el siglo XXI, la televisión portaba con orgullo su condición de serie B. Uno de los problemas actuales es ofrecer un producto que se acople a las reglas del juego»

En los años 60 y 70, la proliferación de series de ciencia ficción dio lugar a hitos como Star Trek (1966-1969) y Los siete de Blake (1978-1981), sobre las cuales Javier J. Valencia explica: “A Los 7 de Blake se la ha llamado a menudo el anti-Star Trek. Ambos equipos principales viven aventuras a bordo de una nave espacial muy poderosa. Pero mientras los protagonistas de la serie clásica de Gene Rodenberry trabajaban como exploradores para una federación unida de planetas, representativa de un paso adelante de la humanidad en cuestión de relaciones entre sí, en la de Terry Nation son un grupo de rebeldes y criminales que luchan inspirados por su mesiánico líder contra otra federación, en este caso malvada y cruel. Mientras que en Star Trek la lucha entre pasión e intelecto estaba reflejada en el temerario Kirk y el lógico vulcaniano Spock, que en cualquier caso desarrollaban una amistad más grande que la vida con el paso de los años, en el Liberator las tensiones entre Avon y Blake crecen episodio tras episodio y su relación es más cercana al amor-odio, representando la lucha entre interés e idealismo. Star Trek pertenecía a un mundo utópico mientras que el de Los 7 de Blake era distópico”.

Pero la serie más alucinante –o alucinógena– de aquellos años y seguramente de la historia fue Zafiro y Acero (1979-1982), fantasmagoría donde la austeridad de movimientos y expresiones emocionales la hacía parecer una especie de versión vampírica de Estudio 1 (1965-1984), el mítico programa de teatro de La 2 de TVE. Una serie tan extraña y experimental en su propuesta narrativa como Zafiro y Acero llegó a contar con cuatro millones de telespectadores cegados por la hipnosis inducida por la mirada extraterrestre de la gran Joanna Lumley, protagonista de la misma.

Tal como se define en La Enciclopedia de la Ciencia Ficción: “Posiblemente la serie de ciencia ficción más desconcertante y menos coherente que haya aparecido en la televisión, Zafiro y Acero se convirtió en una virtud del enigma. Zafiro y Acero son fuerzas elementales con forma humana que controlan la integridad del corredor del tiempo, que sufre incursiones (a menudo apareciendo como fantasmas) del pasado o del futuro. Zafiro tiene poderes paranormales, pero no es tan resistente al tiempo como Acero. El tiempo cambia y se detiene; las personas aparecen y desaparecen, los recuerdos se disuelven; la atmósfera es teatral, ardiente, melancólica; proliferan los doppelgängers, los personajes se absorben en imágenes y fotografías. El público estaba profundamente dividido: muchos lo vieron como un triunfo, algunos como una victoria del surrealismo popular –Magritte mezclado con Los Vengadores–, desafiando nuestras percepciones de lo que es real”.

Aquellos años también vivieron el boom del cine surgido de las novelas de Stephen King. A día de hoy, Carrie (1976), la película anti-bullying por antonomasia, y El Resplandor (1980), sobre los efectos psicópatas que puede generar un confinamiento prologado, siguen siendo las adaptaciones cinematográficas más interesantes que se han hecho jamás del universo King. De sus libros también surgió, en aquellos tiempos, lo más terrorífico que se haya filmado jamás sobre sus libros: la miniserie El misterio de Salem’s Lot (1979), dirigida por Tobe Hopper, con la icónica presencia de los niños vampiro.

Desde los páramos del horror folk, el éxito de El hombre de mimbre (1973) abrió una veta por la que llegaron a entrar series juveniles como Los chicos de Stone (1977), y sobre la cual Javier J. Valencia aporta un razonamiento extrapolable a toda aquella generación: “Hubo un tiempo en el que la televisión destinada al público juvenil se permitía contar historias fantásticas que coqueteaban con el terror, un tiempo en el que la corrección política no estaba tan a la orden del día como ahora, y había bastante más flexibilidad cuando se trataba de sumergir a los chavales en un tipo de historia que iba a asustarles, si bien no solo eso. Era algo no muy diferente a las historias de miedo que se pueden contar en una acampada, pero que a día de hoy prácticamente han desaparecido de la parrilla televisiva por muchas más cadenas que haya, en gran medida debido a una cierta restricción educativa-cultural impuesta poco a poco a través de los medios de comunicación, derivada de ciertos escándalos y muy cuestionables ataques contra la moral en las últimas tres décadas. Y es una pena, porque ofrecían un estímulo importante y ayudaban a desarrollar un mucho mayor concepto de fantasía”. Series como The Tomorrow People (1973-1979), Dentro del laberinto (1981), Chocky (1984) o Los chicos de Stone, todas ellas británicas, donde era toda una tradición el entretener a la vez que educar mediante el género fantástico.

Javier J. Valencia: «Hubo un tiempo en que la televisión para público juvenil coqueteaba con el terror; la corrección política no estaba tan a la orden del día»

Dentro de esta tendencia a tratar a los niños como seres inteligentes, entran series tan transgresoras en su momento como lo fueron Pippi Langstrump (1969) y otras tan entrañables como La tía de Frankenstein (1986), coproducción entre cinco países europeos cuyas tramas giraban en torno a castillo-geriátrico habitado por Drácula, el hombre lobo y los espíritus malditos. Otro buen ejemplo fue la alemana El pequeño vampiro (1986-1987). Pero también una tara de fabricación del siglo XXI como Cristal oscuro (2019), totalmente realizada bajo técnicas de stop-motion y siguiendo la línea estética de la película de 1982, de la cual es precuela.

De comedias tan irreverentes y pasadas de rosca como The Young Ones (1982-1984), obra del incorregible Rick Mayall, a ‘Allo ‘Allo! (1982-1992), la comedia británica de los 80 y 90 hizo de la perversión continua contra el buen gusto una fuente de inspiración inagotable. Sin embargo, fue en Australia donde surgió la serie que mejor toma el testigo de los inigualables Monty Python: la absolutamente delirante Deja la sangre correr (1990-1992). De estas enseñanzas se alimentó una rara avis de nuestra era como Los informáticos (2005-2013), sin duda una de las series más hilarantes y políticamente incorrectas de nuestro siglo.

¿Y de televisión española?

En este viaje a través de las venas catódicas de la televisión, detenerse en la ficción española es hacerlo en una industria cuyo respaldo por parte de cadenas como Mediaset, Antena 3 o TVE está obteniendo resultados ciertamente mediocres. Con la excepción de casos muy concretos como Matadero (2019- ), hitos como El ministerio del tiempo (2015- ) o Cuéntame cómo pasó (2001- ) no hacen más que apelar a la nostalgia como forma empática. Su uso del sentimentalismo acartonado, como mensaje encubierto de los valores familiares y posiciones ideológicas fraguadas desde la visualización condescendiente de los errores del pasado, constituye un nuevo tipo de censura: la que nos vende como revolución acomodada la idea de reescribir la historia sin peligros ni cuestiones morales que realmente propongan una enseñanza para los televidentes.

En la actualidad, el concepto de telecomedia abonada a la exaltación grotesca de los diferentes modelos de especies sociales de nuestro día a día y la telenovela histórica ha resultado en productos de andar por casa como El secreto de Puente Viejo (2011-2020) o La que se avecina (2007- ), respectivamente. Ambos son ejemplos de una industria acomplejada, salvo por casos concretos como Qué fue de Jorge Sanz (2010-2017) o Crematorio (2011), excepciones que no buscan la identidad de la ficción ibérica a base de estereotipos y reflejos castellanizados de la televisión norteamericana.

Pero aparte del poso autoral que rezuman series como estas, poco más podemos encontrar en la actual ficción televisiva nacional, en las antípodas de lo que representó en su momento la irregular pero siempre original Historias para no dormir (1966-1982), donde se encuentra El televisor (1974), posiblemente el momento televisivo más brillante que haya dado jamás la industria nacional. La misma que, a diferencia del nivel cosechado por el cine español entre los años 50 y 80 con directores como Berlanga, Neville, Buñuel, Zulueta, Erice, Saura o Borau, nunca supo encontrar señas de identidad propias, más allá de casos aislados como Historias del otro lado (1991), serie fantástica y sin duda lo más interesante e inaudito de toda la carrera de José Luis Garci.

Contradiciendo la riqueza cómica de nuestro pasado literario y teatral, este género nunca ha encontrado acomodo televisivo de altura, más allá de hallazgos como Vergüenza (2017- ) y la anteriormente mencionada Matadero. Ambas representan el camino a seguir para una industria que en España sigue tan apegada al tópico como a soluciones poco recomendables como convertirse en sucedáneos a la baja de las series y el cine norteamericano. De dicha receta han surgido sazonados hispanos como las fallidas La Unidad (2020- ) o esa especie de Fargo a la española que es Félix (2018), invenciones que devienen en trucos vacíos y refuerzan la sensación de desamparo ante la dinámica que nos espera en próximos años. Y más si la tendencia es luchar contra los gigantes televisivos anglosajones con sus mismas armas. Mal camino, entonces.

Pingback: Lo inesperado - Jot Down Cultural Magazine

Pingback: El periodista no es un héroe - Jot Down Cultural Magazine

Pingback: Quemar hormigas con una lupa - Jot Down Cultural Magazine

Pingback: Todo para la familia, pero sin la familia - Jot Down Cultural Magazine

Pingback: En paralelo a la vida - Jot Down Cultural Magazine

Pingback: Informe pericial de Anthony J. Soprano - Jot Down Cultural Magazine

Pingback: Coitus interruptus - Jot Down Cultural Magazine

Pingback: Carnivàle: el circo del bien y del mal - Jot Down Cultural Magazine

Pingback: 'Los Soprano': de «Creo en América» a «Made in America» - Jot Down Cultural Magazine

Pingback: La plaga - Jot Down Cultural Magazine

Pingback: Los descampados - Jot Down Cultural Magazine

Pingback: Carnivàle: el circo del bien y del mal – Rx | La Costilla y la Serpiente

Pingback: Matrix antes de Matrix - Jot Down Cultural Magazine

Pingback: El dinero y 'Cien años de soledad' - Jot Down Cultural Magazine

Pingback: 'Severance': por favor, disfrute igualmente cada episodio - Jot Down Cultural Magazine