En el libro Prefacio a Platón, del experto en literatura y filosofía clásicas Eric A. Havelock, se nos recuerda que Platón reprochaba a los poetas el hecho de tener el monopolio de la enseñanza sin saber verdaderamente de las cosas de las que hablaban. Su saber no era una técnica, y tampoco se originaba según unos criterios de objetividad, por usar una terminología actual. En Ión, Platón decía literalmente que la poesía se debía a la Musa y por eso no era una técnica («Pero no es en virtud de una técnica como hacen todas estas cosas y hablan tanto y tan bellamente sobre sus temas, cual te ocurre a ti con Homero, sino por una predisposición divina, según la cual cada uno es capaz de hacer bien aquello hacia lo que la Musa le dirige»), y en el libro X de La República aclara que la Musa es voluptuosa y que, debido a ello, si se le da cabida en todas las cosas (y si ella tiene el monopolio de la educación) «el placer y el dolor se enseñorearán de tu ciudad y ocuparán el puesto de la ley y de la razón más justa a los ojos de los hombres de todos los tiempos».

Traigo aquí a Platón porque el afán de separar las ciencias y las humanidades en la educación y de darle un lugar privilegiado a las primeras viene de muy lejos. El filósofo griego, defensor de la ciencia en un sentido amplio, ocupa en la actualidad un lugar marginal en el sistema educativo, pues la filosofía ya no se considera una ciencia y, sobre todo, no es vista como algo útil, asunto que abordaremos más adelante. Quedémonos ahora con que la ciencia es un sistema que define qué es conocimiento y qué no a través de una metodología que se mantiene al margen, como Platón quería, del dolor y del placer propios de los sujetos, es decir, a salvo de lo que hoy denominamos subjetividad.

Ha llovido mucho desde Platón, defensor de la existencia de unas ideas inmutables y perfectas a las que se llegaba mediante la razón. Hoy el debate se plantea en otros términos y resulta difícil sostener un idealismo de ese estilo. Por otra parte, lo que se presenta como conocimiento, como ciencia, es precario. Algo es verdad desde el punto de vista científico hasta que se demuestra otra cosa. Recordemos que en La estructura de las revoluciones científicas, Thomas Kuhn muestra cómo el conocimiento no solo no rebasa las herramientas y estrategias que cada época dispone, sino que tampoco escapa a las ideologías de los distintos contextos históricos. Los saberes vienen determinados por paradigmas, por creencias sobre el mundo, por cosmovisiones que tienen fecha de caducidad.

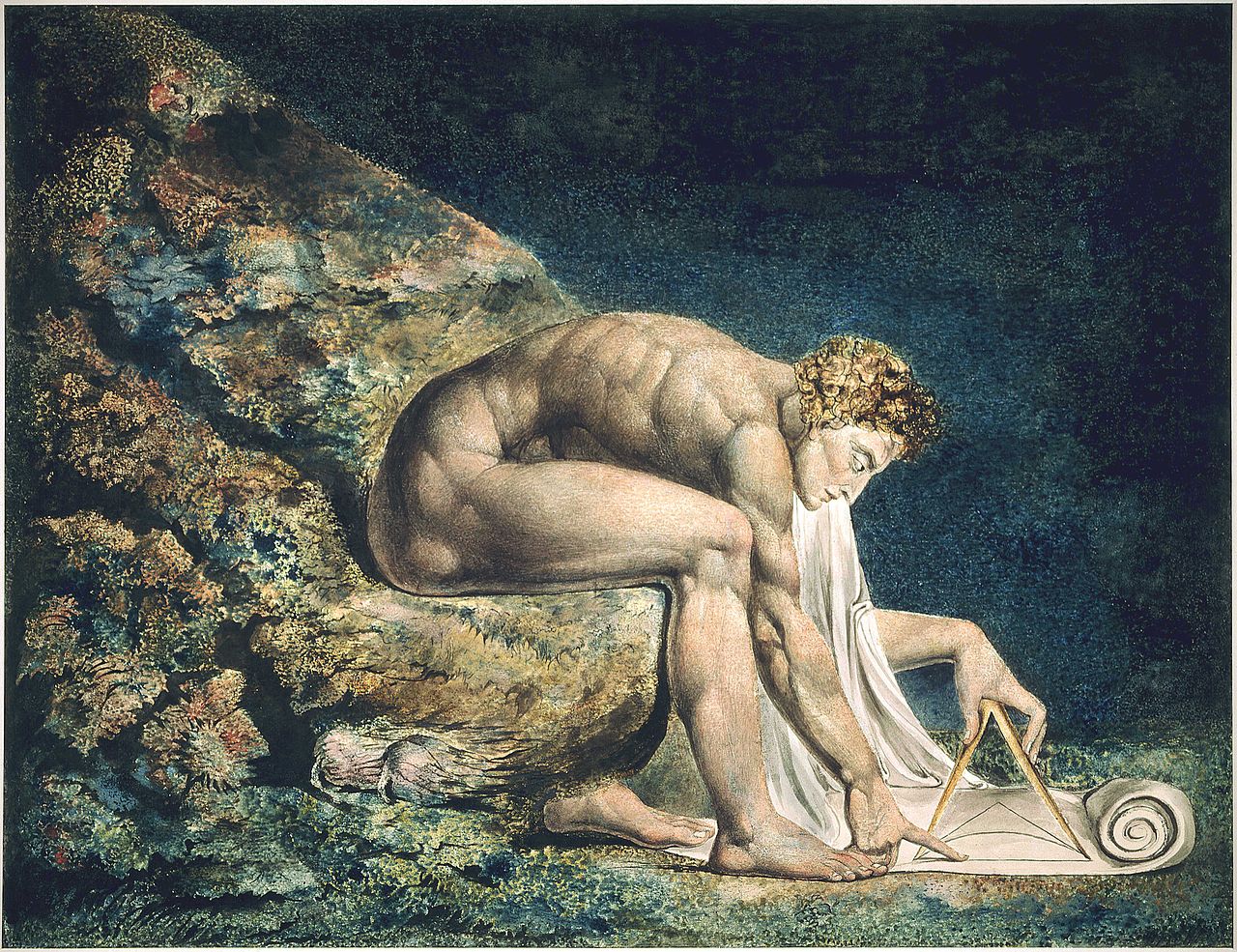

La verdad de la ciencia, más allá de su aplicación práctica, es discutible en la medida que lo que entendemos por verdad no deja de ser, a su vez, una idea. El profesor y filósofo Carlos Fernández Liria, que fue mi maestro en estos asuntos en la universidad, lo resumía muy gráficamente planteándonos una disyuntiva parecida a esta: ¿Qué contiene más verdad sobre la naturaleza del agua, su fórmula molecular o El balandrito de Sorolla, donde hay un mar pintado con toda su vivacidad y sus destellos fulgurantes? ¿Dónde hay más verdad, en la ciencia o el arte?

«La ciencia define qué es conocimiento y qué no a través de una metodología que se mantiene al margen, como Platón quería, del dolor y del placer propios de los sujetos»

Cuenta Martin Heidegger en El origen de la obra de arte cómo los griegos se movían con una idea de verdad definida por la palabra alétheia, que alude a un desvelamiento que se da en las obras de arte. Esta verdad es distinta a la noción de adecuación que manejamos en la actualidad por el predominio del paradigma científico-técnico, donde algo es verdadero si se ajusta a un marco preestablecido; lo cual está muy cerca del idealismo platónico, donde lo verdadero son solo las formas universales de las que este mundo es apenas un pálido reflejo. Aludo aquí a la alétheia porque es importante que podamos pensar sobre el propio marco del conocimiento como quien, para hallarse a sí mismo, toma distancia de su propia identidad, deja de tomársela en serio y por tanto de creer que su manera de sentir y actuar en el mundo son la verdad para, a cambio, tratar de averiguar por qué piensa o siente de una determinada forma mientras que los demás piensan o sienten de otra.

Si nuestro sistema educativo funcionara de forma adecuada, es decir, si le importara la educación en profundidad, uno de los debates cruciales sería, precisamente, el de dónde se encuentra el conocimiento, qué tipos de conocimientos existen y por qué es importante hacerse cargo de que hay una verdad en la ciencia y otra en el arte y en las humanidades (ambas se iluminan y se contrarrestan). Asimismo, en una sociedad en la que el conocimiento fuera importante, la filosofía tendría un papel fundamental, ya que es la disciplina que piensa en las condiciones de posibilidad de los saberes, en su naturaleza y en su sentido. La que puede ser crítica, al ser su tarea el pensar en los fundamentos. En esta sociedad habría también un debate sobre cuáles deberían ser los contenidos de ciencias y letras imprescindibles en todos los itinerarios. Para acceder a la universidad sería necesario que quien optase, por ejemplo, por una ingeniería no solo no tuviera faltas de ortografía, sino que supiera de Historia y se hubiera leído libros claves para entender este país, como el Lazarillo de Tormes, el Quijote o La forja de un rebelde, y que quien optase por una filología contara con conocimientos básicos de Economía o Física.

«¿Qué contiene más verdad sobre la naturaleza del agua, su fórmula molecular o El balandrito de Sorolla, donde hay un mar con toda su vivacidad y sus destellos?»

La especialización que no estuviera acompañada de una cultura general amplia no sería un mérito. Y no se escatimarían medios económicos en hacer que el sistema educativo entero fuera excelente. Los profesores acreditarían sus capacidades de tal modo que no se colara en un aula una maestra de Lengua y Literatura que no amara leer y lo enseñara, o un maestro de Química que no fuera un apasionado de su materia y de trasmitirla. Estos profesores maravillosos, capaces de enseñar desde la pasión, estarían muy bien pagados, pues la sociedad tendría conciencia de lo importante que es educar para que todo sea bueno y justo, lo que implica hacerse cargo de la enorme complejidad de lo real y de lo difícil que resulta dirimir qué es lo bueno y lo justo. Las clases, por supuesto, tendrían pocos alumnos.

Sin embargo, a nuestros gobernantes, y también a buena parte de la sociedad, el conocimiento no le importa. «Niño, niña, no estudies eso, que no tiene futuro, que no da de comer». ¿Cuántas generaciones han sido y siguen siendo educadas en eso? Y con toda razón, pues nuestro despiadado sistema se rige por criterios exclusivamente económicos y ningún padre quiere hambre para sus hijos. Es cierto que en España la mayoría de gente ya no pasa hambre, pero no se dan las condiciones suficientes de bonanza como para preocuparnos de educar de otra manera. Mientras la precariedad económica amenace, seguirá siendo razonable que en educación solo prime lo que renta, que los chavales aprendan peluquería, informática, fontanería o física y den de lado no ya la poesía o el pensamiento crítico, sino la simple comprensión lectora.

Es inútil pensar el sistema educativo al margen del sistema entero. El debate educativo debería formar parte no solo de un debate más amplio, sino también de una voluntad política y hasta espiritual, tanto de las élites como del resto de la sociedad, por cambiar el sistema y por mejorarnos a nosotros mismos como personas y ciudadanos.

Elvira Navarro publicó su último libro, La isla de los conejos (2019), en la editorial Random House.

El mejor artículo que he leído este mes. Cuánta razón y cómo nos serviría un sistema así a los países del Tercer Mundo.

Una verdadera educación integral supondría un renacer del sistema educativo y, por ende, la transformación de la sociedad.

Pingback: La hermandad prerrafaelita y las derivas victorianas - Jot Down Cultural Magazine