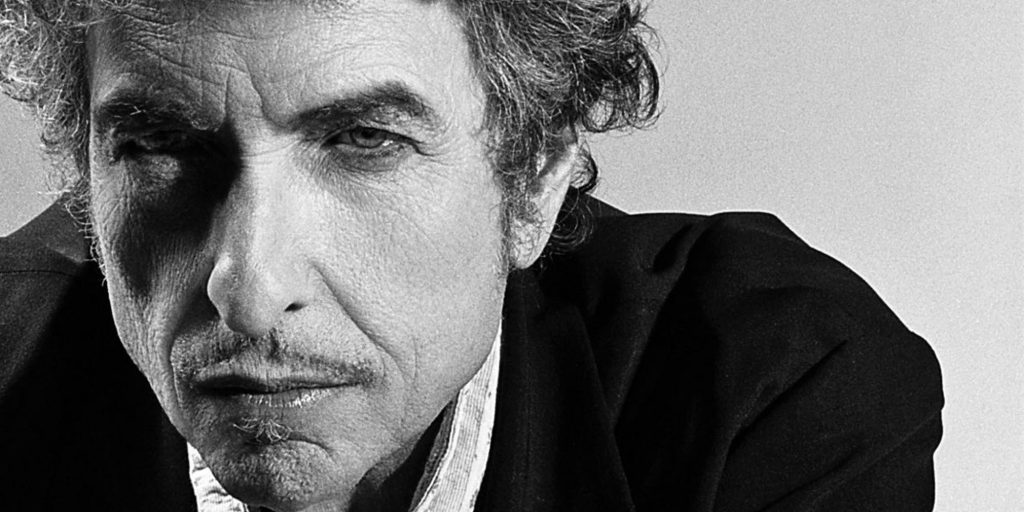

Bob Dylan me da miedo. Me refiero a ese miedo inherente y necesario que infunde el respeto profundo que me inspiran los referentes morales. También al vértigo de los primeros descubrimientos importantes, el amor, la vocación, la certeza de la muerte. Me da miedo porque cuando llegué a él, o él, a través de sus canciones, llegó a mí, tuve la intuitiva sensación de que me conocía más de lo que yo me conocía a mí mismo, y eso, al principio, me dio mucho miedo, después vértigo y después… después me dio fortaleza. La fortaleza de saber que no estoy sólo en la vida, y la fortaleza –y el miedo– de saber que uno mismo es el héroe –y el responsable en última instancia– de su propio destino, derrotado, a veces, pero héroe al fin y al cabo. Ya dijo Aristóteles que el ignorante afirma y el sabio duda y reflexiona. Bob Dylan me enseñó a dudar. También se lo puse fácil porque a dudar siempre me predispuso mi intuición que, a decir verdad, a día de hoy, pocas veces me ha defraudado.

Contaré dos anécdotas. Con 14 años mis padres me enviaron, con esfuerzo, a Inglaterra a estudiar inglés porque descubrieron que aquella era la única asignatura en la que yo destacaba en aquel bachillerato mío pleno de distracciones hormonales y confrontación ante el tedio y la disconformidad que me provocaba cualquier forma de autoridad y que me inducía a disentir y hacer rabona con frecuencia al albur de las calles, de los parques… Fue en un parque, en Inglaterra, donde también me encontraba un atardecer de algarada con unos compañeros de clase, de distintas nacionalidades, bebiendo, fumando, riendo, haciendo en definitiva algo tan foráneo e impropio para los ingleses como un botellón en toda regla.

«Bob Dylan me enseñó a dudar. También se lo puse fácil porque a dudar siempre me predispuso mi intuición que, a decir verdad, pocas veces me ha defraudado»

En estas estábamos cuando en el solitario jardín público aparecieron un señor de aire atildado junto a su perro, un setter, al que sacaba a pasear. Supongo que como un ridículo acto de autoafirmación, nos dio a todos los zagales por increpar y burlarnos de tan inesperada intromisión a gritos y carcajadas ciertamente obscenas y bobaliconas y entonces, sucedió algo que nunca olvidaré. Ya oscurecía cuando el señor atildado se aproximó con aplomo hacia nosotros, con paso firme y pausado, creando inmediatamente un silencio abrumador y, cuando llegó al grupo, todos se disgregaron a mi alrededor. Me quedé solo frente a él quien, sin mediar palabra y con determinación, me plantó en la mejilla un solo bofetón de los de mano abierta y sonido seco que me abandonó a una especie de epifanía. En mi mente le di a aquello la categoría de lección.

La segunda anécdota. El último año del siglo XX, 1999, el arte, la música, las canciones de Dylan ya habían traspasado todas mis entrañas para impregnarme hasta el tuétano. El primer álbum había sido Another side of Bob Dylan, el que dicen que grabó en una única sesión nocturna mientras se pulía un par de botellas de Borgoña, según su biógrafo Clinton Heylin.

Este impresionante disco me acompañó, sobre todo, recuerdo, durante largas noches de insomnio a las que siempre he sido propenso, desde el inicio con All I Really Want To Do (“…is, baby, be friends with you…”) hasta su epílogo It Ain’t Me, Babe, en el que, típicamente, abdicaba de su papel de voz generacional y líder espiritual de la contracultura contestataria de su época, según ciertas interpretaciones bastante plausibles. Después vendrían otros discos, poco a poco, porque yo nunca me di un atracón y los masticaba uno a uno y en desorden cronológico tal como iba accediendo a ellos.

Si me preguntan, siempre diré que la época más idónea para conocer a Dylan es la inicial, para mí también la iniciática, la que nos muestra a un Dylan esponja en su llegada a un frío Nueva York –el invierno más frío del siglo, según computaban– desde su primer registro en estudio, significativamente un álbum de versiones en su mayoría, con la única excepción de una carta-homenaje-reconocimiento dirigida a su mentor, en forma de canción, de su autoría, llamada Song to Woody (es que ya es para quererlo en su conmovedora humildad), pasando por su eclosión como songwriter distintivo en The Freewheelin’ Bob Dylan, su posicionamiento político en The Times They Are a Changin’ (el álbum que publicó tras el asesinato de J.F. Kennedy, por cierto), hasta su metamorfosis eléctrica y surrealista en su trilogía mercurial, Bringing It All Back Home, Highway 61 Revisited y Blonde on Blonde (también son imprescindibles los bootlegs de la época publicados posteriormente), y finalmente, más bien, situándose en un punto y aparte, su hostiazo en moto, tras una extenuante y legendaria gira, en un tour de force sin precedentes en la música contemporánea. Corría el año 1966. Bien, pues ahora, como decía, estoy en 1999 y asisto por primera vez a un concierto de Dylan.

Fue en Granada, en el Palacio de Deportes. Acudí con mi cuadrilla de la Facultad de Filología de Sevilla, mis queridos amigos Laura y Pedro. Estamos en primera fila y a nuestro lado se sienta una pareja con la que confraternizamos y que nos asegura que ha seguido a Bob en cada uno de los conciertos que ha dado en esa gira del 99 por España, a la sazón, con el aliento caliente de su disco más reciente, su penúltima piedra de toque, el regenerador Time Out of Mind, donde, por cierto, está incluida su canción más larga hasta la fecha, la canción- río Highlands y también, no lo olvidemos, una canción llamada Not Dark Yet, que según otro amigo mío y gran conocedor de la música de Dylan, Joserra Rodrigo, es “un género en sí misma”.

«Dylan siempre juega, Dylan siempre prestidigita, Dylan siempre sorprende. Y una cosa más: Dylan siempre va más allá»

El primer plato del menú de la noche es un devoto y dylanizado Andrés Calamaro en set acústico, del que me cuentan que se ha postulado como telonero de Dylan para toda la gira española, en histriónico gesto de admiración, sin cobrar ni un duro. Hablamos de un artista que una vez, según contó en una entrevista, fue a un concierto de Dylan embutido en una camiseta de la selección de Argentina que le había regalado, recién sudada al acabar un partido, su otro ídolo Diego Armando Maradona, que poseía como oro en paño y que, en un irrefrenable acto de entusiasmo, en un momento culminante de aquel concierto, le había lanzado al escenario a Bob ofreciéndosela para siempre en prenda como boutade máxima y metáfora última de su veneración absoluta. El set de Calamaro es breve y respetuoso, diríase que él también siente un poco de aquel miedo, cosa que comprendo de inmediato, y termina haciendo una reverencia y besando literalmente el suelo que Dylan está a punto de pisar para, a continuación, mimetizarse con el público y disponerse solícitamente a disfrutar el show.

“Esto es como presenciar un pedazo del siglo XX” me susurra al oído Pedro, cuando un estruendo de aplausos nos anuncia que Dylan ha bajado al escenario y comienza la celebración. Está él solo, con una acústica y su armónica, la mítica y viva estampa del icono americano, aquel chaval barbilampiño y desgarbado que irrumpió después de Elvis y justo antes de los Beatles en el imaginario santoral de la nueva juventud revolucionaria de los 60 para quedarse, y que ahora está a menos de tres metros de distancia de nosotros, de mí. Siento un sudor frío de alegría y aquella realidad, tangible y envolvente, me parece increíble. Dylan desgrana, canción a canción, lo más granado de su repertorio, a estas alturas del siglo, ya casi inabarcable incluso para él, pues bien es sabido ya que él mismo subvierte, transforma y redefine constantemente su obra hasta el punto de que a veces, incluso al más avezado connoisseur le cuesta reconocerla. Dylan siempre juega, Dylan siempre prestidigita, Dylan siempre sorprende. Y una cosa más: Dylan siempre va más allá. Más de una vez lo habíamos debatido Pedro y yo. Dylan se mueve y avanza y, generalmente, cuando el resto del mundo llega a donde está, para entonces él ya se ha vuelto a mover y vuelta a empezar. Y, sí, no olvido el motivo de todo este escrito: una vez más, lo ha vuelto a hacer. Acaso está aquí también ese miedo tan humano a lo desconocido, pero este miedo es desdramatizado, este miedo es gozoso. ¿Qué es lo que va hacer a continuación?

Prosigo el relato del concierto. Dylan ha acabado el primer set acústico durante el cual todo el público ha permanecido sentado en las butacas, casi agarrado a ellas, quizás sintiendo esa chincheta en el culo, ese aguijón al que se refería Bob respondiendo, en los momentos más turbulentos de su hype en los sesenta, que su música no era (ni iba a ser) complaciente con su público, que él pretendía que su audiencia estuviera inquieta, alerta y no acomodada. Otra vez la duda, el interrogante. “Stay safe, stay observant and may God be with you”, nos acaba de decir en el breve comunicado que ha empleado para presentarnos su primera canción original en ocho años. Y qué canción. Pero volvamos al comunicado: “Manteneos a salvo, manteneos atentos y que Dios esté con vosotros.” Puro Dylan. Y, aún más, me paro en estas palabras: “manteneos atentos”. ¿A qué os suena?, ¿a qué se refiere?, ¿qué es lo que va a hacer a continuación?

El concierto se reanuda tras un entreacto, nada de descanso, ha dejado a todo quisque sin aliento y expectante. A todo esto, a estas alturas me da por mirar un poco alrededor y a quien no distingo si no es al bueno de Calamaro, en el flanco derecho del escenario, con aspecto extenuado y perplejo, solitario y, sobre todo, muy atento. Todo va encajando y al mismo tiempo todo se va volviendo un poco surrealista como quizás le gusta a Dylan, que en todo caso ya nos tiene a su albur. Nuevamente. Esta vez ha salido con su banda y aquello es glorioso. El sonido es muy bueno («memorable», dirían en el Ideal de Granada al día siguiente) y yo me abandono una vez más a una especie de epifanía, como aquella vez en el parque, en Inglaterra. Entramos en un éxtasis de los de pellizcarnos la piel, incluso mutuamente, y cuando nos damos cuenta, estamos de pie, danzando, y no sólo nosotros. Miro brevemente hacia atrás y me da tiempo a ver cómo el público en masa se abalanza hacia el borde del escenario.

«No olvido el motivo de este escrito: lo ha vuelto a hacer. Acaso está aquí también ese miedo a lo desconocido, pero este miedo es desdramatizado, es gozoso«

Es una celebración, una fiesta y yo, por un momento, no distingo entre sueño y vigilia. Pero es real. Lo sé. Dylan hace esto y más, siempre lo consigue, siempre sorprende, ha empezado los acordes de Blowing in the Wind y todo el mundo está ¡bailando!, la vieja canción protesta, la eterna pregunta, la eterna respuesta invisible y esquiva, la canción de la que Dylan (¿burlón?, ¿irónico?, ¿prestidigitador?) dijo que sólo había compuesto y publicado para ver si podía recibir algo de atención, que su material bueno, el de verdad de la buena, permanecía aún bajo la punta del iceberg, el primer hit al que el mundo prestó oídos para después querer más y Dylan, que por aquel entonces también declaró ser “solo un tipo que canta y baila” y declaró también que “protestar era lo único que había hecho en toda su vida”, está también ¡bailando!, aún desgarbado pero ya exultante, “es como presenciar un pedazo del siglo XX”, hace un nuevo movimiento y parece que se va a caer, el público enmudece por un segundo y pronto suspira aliviado, no se cae, se tambalea, se levanta, se remueve, se retuerce y aúlla, tiene sesenta años, ¿y qué?, es el neverending tour, el siglo toca a su fin y estamos contemplando un pedazo glorioso de él, como Chaplin, como Che Guevara, como el Dr. King, como… Kennedy. ¿Como Kennedy?

Aún no ha concluido el frenesí, estamos en plena celebración de lo mejor del siglo XX, es la fiesta final, su apoteosis, estamos en plena catarsis, en plena purificación, comunión, comprensión, Laura, Pedro y yo, también nuestros amigos fans itinerantes, brincamos, nos abrazamos, bailamos juntos también, Laura y yo nos agarramos en un tango salvaje y yo simulo morder una flor con la boca, nuestros ojos brillan, los ojos de todo el mundo brillan, todos nos miramos en comunión, gozo y mutua comprensión cuando, por un segundo, quizás algo menos de un segundo eterno, quizás confundiendo sueño y vigilia, estamos en éxtasis, ebrios, mi epifanía no parece acabar cuando, por algo menos de un segundo eterno me parece ver, lo sé, es real, todo va encajando y al mismo tiempo todo se va volviendo surrealista, miro a Bob y me parece ver… que Dylan me mira a mí. Nuestras miradas brillantes se han cruzado, las de todos, porque lo que yo siento es que a todos nos ha pasado lo mismo. Dylan nos ha mirado a todos. Y lo ha vuelto a hacer. Dylan hace esto y más, siempre lo consigue, siempre sorprende… y, si deducimos de su pauta habitual, se mueve y avanza y, generalmente, cuando el resto del mundo llega a donde está, para entonces él ya se ha vuelto a mover y vuelta a empezar, y es entonces cuando todos nos preguntamos, ¿qué es lo que va a hacer a continuación?…

Bueno, pues hoy, recién hoy, como dicen los argentinos, tenemos al menos una certeza- y nos vendría bien al menos alguna certeza más en estos momentos y en este siglo tambaleante, duro, igualmente, si no más, problemático y febril que el pasado. Tenemos, al menos, una respuesta visible y audible. ¿Qué es lo que ha hecho Dylan? ¿Qué nos quiere decir con Murder most foul? Yo me niego a hacer una exégesis apresurada. La voy a masticar, voy a dudar y a reflexionar. Dylan, a veces, me da miedo, por su genio, por su arte transformador y misterioso, por el respeto que le tengo como referente moral de nuestra época , pero es un miedo desdramatizado, es un miedo gozoso y necesario, el mismo que tenemos, como humanos, a lo desconocido. Pero, creo que algo he aprendido de aquella lección, y sé que, como él, junto a él, nos vamos a sorprender, lo vamos a conseguir. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a conseguir? Manteneos atentos.

Chencho Fernández (Sevilla, 1972) ha publicado el álbum Baladas de plata (Warner, 2020).

Pingback: De Woodstock a… ¿dónde? - Revista Mercurio

Pingback: Maleso: "Me gustan muchas músicas y, a veces y con todo el respeto, me meto donde no me llaman" - Revista Mercurio

Pingback: All La Glory celebran sus diez años con un único concierto - Revista Mercurio

Pingback: Más Birras: apuesta por el rock and roll, y pierde - Jot Down Cultural Magazine

Pingback: Una carretera que conduce a ninguna parte - Jot Down Cultural Magazine