Rubén Díaz Caviedes (Cantabria, 1985) es el responsable de que cada trimestre llegue a las librerías una nueva entrega de Jot Down en papel, esa revista-objeto que desafía tanto a los algoritmos como a la prisa. Desde su pequeño pueblo de Cantabria, coordina a decenas de autores, edita, ordena, pule y le da forma física a un proyecto que no ha dejado de crecer en ambición, profundidad y diseño.

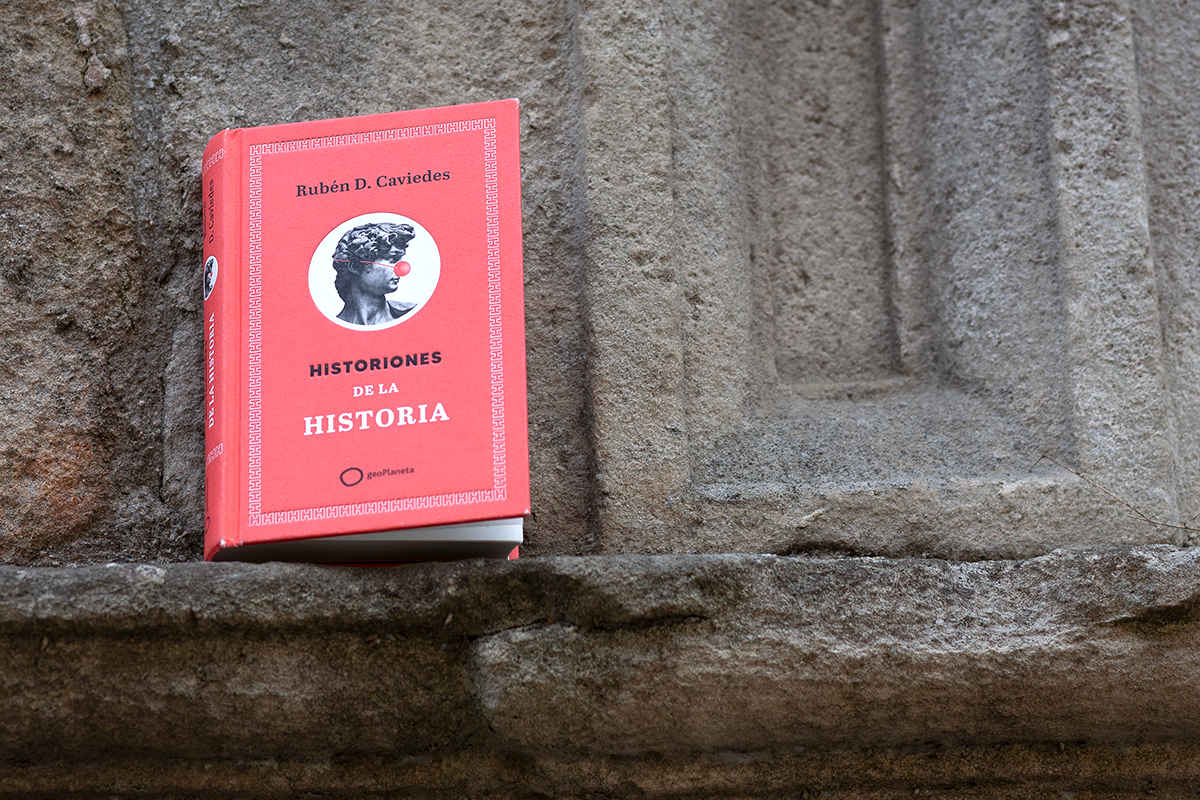

Además de eso, escribe. Lo hace con ironía, con método y con una querencia por las rarezas que ahora cristaliza en Historiones de la historia (GeoPlaneta, 2025), un libro que recoge anécdotas improbables, personajes desbordantes y episodios reales que parecen inventados. Un compendio de maravillas que podría haber firmado un cronista de la antigüedad con acceso a internet y que sin duda es el libro más divertido, excéntrico y secretamente melancólico que ha dado la divulgación histórica en castellano en mucho tiempo.

Naciste el 23 de abril, Día del Libro. ¿Estabas predestinado a escribir libros?

¡Espero que no! Ni siquiera estoy predestinado a que me los regalen. Lo que ocurre cuando cumples años el 23 de abril es que a ti nadie te regala libros. Como mucha gente los recibe ese mismo día, parece que contigo, por tratarse de tu cumpleaños, hay que regalarte cualquier cosa menos un libro.

¿Lo dices con pesar o con alivio?

Depende del libro [risas].

Historiones de la historia es tu primer volumen en solitario. ¿No has sentido vértigo?

Un poco sí, para qué nos vamos a engañar. Participar en libros colectivos es relativamente fácil: te dicen el tema, te dicen la cantidad de palabras que se necesitan y pum, a escribir. Pero hacer un libro entero por ti mismo es otro cantar.

Me llama la atención lo de «historiones». ¿Cómo elegiste ese título?

En eso tuvo mucho que ver el hecho de que sea periodista. La palabra historión se oye constantemente en las redacciones. Yo casi la consideraría parte de la jerga del oficio. Cuando un redactor acude a una reunión de contenido, por ejemplo, y anuncia que tiene un historión entre manos, significa que está trabajando en una historia espectacular. Cuidado: no se trata necesariamente de una gran exclusiva o de una noticia bomba con protagonistas conocidos. Lo que convierte a un historión en un historión es que se trata de un acontecimiento real, pero algo disparatado, que parecería una ocurrencia o una fantasía si no fuera porque ha pasado de verdad. ¿Has oído eso de que la realidad supera a la ficción? Pues bien, cuando lo hace, eso es un historión. Al menos, eso es lo que siempre he entendido yo —ya te digo que esto es jerga periodística y no tiene una acepción oficial—. Y cuando me senté a escribir este libro, me di cuenta de que estaba recopilando eso mismo: historiones, solo que extraídos de la historia.

En este libro hay mucho conocimiento, pero también diversión. ¿Qué papel crees que juega el humor en la divulgación histórica?

El humor, no sé, pero el desenfado o la informalidad, si lo prefieres, casi siempre juega un papel importante en la divulgación, sea del tipo que sea. A fin de cuentas, la cosa va de resultar accesible para llegar a una mayor cantidad de gente. Lo que he intentado en este libro es maridar el rigor, que es lo verdaderamente irrenunciable, con la diversión, y espero que me haya salido bien. Dicho esto, yo estoy algo peleado con el eslogan de que «la historia tiene que ser divertida». Debe sonar contradictorio, viniendo de mí, pero es cierto. La historia no tiene por qué ser divertida. La historia es la que es. Especialmente, cuando hablamos del cole, el instituto o la universidad, donde se va a aprender. Esto [tomando el libro en las manos] es otra cosa. Es un libro lúdico, para pasar un buen rato.

Lo pone en la nota del autor, nada más empezar.

Exacto. Y eso que es un poco obvio. Es que no me gusta… [piensa] menoscabar la labor de los profesores de historia y de los académicos insinuando que si la historia resulta aburrida es porque están haciendo mal su labor. Su labor es contarle a sus alumnos, o a quien sea, que las causas de la Revolución Francesa fueron la inflación, el clima fiscal y las malas cosechas, no los famosos pasteles de María Antonieta. Lo de divertirnos a costa de lo anecdótico es un lujo que podemos darnos quienes estamos fuera de la academia, tanto autores como lectores. Y también los académicos, claro está, cuando dejan de lado la didáctica y la erudición y se lanzan al terreno de la divulgación. Y hay que darse ese lujo, ojo. Hay que pasarlo bien con la cultura. Y si encima se puede aprender algo a la vez, fenomenal. Pero hay que tener presente que la historia es la que es y que quienes se encargan de custodiarla y transmitirla tienen una responsabilidad que no siempre resulta entretenida.

Hablando de quienes custodian la historia… ¿No te da miedo ofender a los puristas?

No tanto. Para empezar, porque yo no los llamaría puristas. En esta guerra, o supuesta guerra, me siento más cerca de ellos, de verdad, que del otro bando. Debo ser un poco quintacolumnista [risas]. Ellos defienden la disciplina y hacen bien. No me refiero solo a los historiadores: también hay gente de Humanidades, de Antropología, de Filología Clásica… Y lo que suelen criticar no es la divulgación a secas, o la no ficción a secas, sino los libros que tienen pretensiones académicas, por decirlo así, sin ser verdaderamente académicos. Para publicar un libro académico, o un paper en una revista académica, no basta con hacerlo muy sesudo y muy en profundidad. Luego hay que someterse a una serie de controles rigurosos, como pasar por un tribunal o una revisión por pares y enmendar todo lo que no esté suficientemente razonado ni probado. Y a veces se ven libros que pretenden dar el pego en ese sentido. Que tienen el aspecto de ser académicos, pero no lo son. Muchos de ellos, imagino, porque no podrían pasar esos controles ni de churro. Y eso entraña un peligro. Lo que el lector lee en un libro así, lo da por bueno. Como poco, por fundamentado. Y a mí también me inquieta, cómo no. Yo tengo mi propia carrera, la de Comunicación Audiovisual, que no cae tan lejos de las humanidades. Y como periodista, aunque yo lo sea por oficio y no por titulación, veo un problema parecido en mi propio terreno: libros con las hechuras de una investigación periodística rigurosa en los que no hay ni periodismo de verdad, ni investigación ni rigor de ninguna clase.

¿Por qué crees que el género de las curiosidades históricas está tan de moda?

En cierto modo, las curiosidades siempre han estado de moda. ¡También lo comento en la nota, y eso que es muy corta! En la antigua Grecia, especialmente durante el helenismo, estuvo muy de moda el género de la paradoxografía, que eran los sucesos increíbles y maravillosos. Los romanos los llamaban admiranda. Y en la Edad Media gustaban muchos los libros sobre mirabilia, o libros de maravillas. Lo cierto es que en todos los lugares y épocas se han leído anecdotarios. La diferencia es que ahora, en la modernidad, el género está atomizado: hay libros, programas de televisión y podcasts de anécdotas o curiosidades históricas, los hay sobre misterios y asuntos paranormales, los hay sobre rarezas médicas… Pero por separado. Y lo habitual, antiguamente, es que en un mismo libro se tocasen todos los palos a la vez.

A la hora de seleccionar tus historiones, ¿te has autoimpuesto algún criterio sobre veracidad o plausibilidad, o lo absurdo es parte del encanto?

En la historia siempre hay acontecimientos difíciles de verificar, y hasta imposibles por principio. Te pongo el ejemplo de un orfebre romano del que hablo en el libro, que se plantó delante del emperador Tiberio diciendo que había descubierto un metal parecido a la plata, pero más ligero y maleable, que además no había que minar, porque se fabricaba en un crisol, como el cristal, a partir de arcilla corriente. Tiberio, al parecer, lo ordenó ejecutar porque tenía miedo de que el precio del oro y la plata se hundiera por culpa de un metal precioso tan abundante y que Roma cayera en la bancarrota. Aquel metal, y este es el detalle fascinante, podría ser el aluminio, que no se descubrió oficialmente hasta el siglo XIX —y de hecho, en Francia se le llamaba argile transformée en argent, «arcilla transformada en plata»—. ¿Ocurrió este suceso de verdad? Lo único que sabemos es que lo cuenta Plinio el Viejo en un libro suyo, la Historia natural, que se escribió ya décadas después del reinado de Tiberio. Y que Plinio es el primero en admitir que podría tratarse de una leyenda. Yo no he querido dejar fuera historias como esta. Prefiero incluirlas y decirle al lector: «eh, cuidado, que el propio Plinio decía que a lo mejor esto no ocurrió, o que no ocurrió tal cual». O hacerlo yo mismo, cuando la fuente original no lo admita. Pero, como te digo, lo mejor es no abusar de esta clase de sucesos en los que predomina lo legendario. Hay una cantidad de anécdotas y curiosidades fascinantes y probadas, cien por cien reales, suficiente para llenar diez, veinte, treinta libros como este.

¿Cómo fue el proceso de documentación? ¿Cuánto hay de archivo, cuánto de navegación por internet, cuánto de lecturas antiguas?

De archivo histórico, poco. Yo no soy historiador y esto no es una investigación: no pinto nada en un archivo. Que tú dirás: ¿y entonces cómo documentas una historia que necesite precisamente eso? La respuesta es sencilla: esa no la documento. No escribo sobre esa historia, simplemente, y no aparece en mi libro. Los descubrimientos, las conjeturas, el lanzamiento de hipótesis… Eso es historiografía. Son palabras mayores. Es labor de los historiadores, no mía.

Lecturas antiguas, muchas. Tengo la colección de clásicos de Gredos esquilmada [risas]. Y Archive.org, ni te cuento. También he consultado decenas de periódicos y revistas antiguos. Cuando hablamos del siglo XIX y el XX, hay muchos acontecimientos llamativos o curiosos que aparecieron reseñados en su momento en la prensa. Después se han seguido mencionando en libros, por supuesto, o en documentales y reportajes de televisión —y en nuestra época, hasta en reels de Instagram y vídeos de Youtube—, pero la fuente original es tal o cual periódico de tal día específico, hace cien o ciento cincuenta años. Y eso hay que encontrarlo, claro, y leerlo de primera mano. No vale con decir «lo pone en Wikipedia».

Aunque lo ponga en Wikipedia…

Aunque lo ponga en Wikipedia, en efecto. Ojo, que yo defiendo mucho a Wikipedia. No quiero parecer altisonante, pero Wikipedia me parece uno de los grandes logros de la humanidad. Pero sirve como lectura, no como fuente, lógicamente. Para documentarse, como su propio nombre indica, documentos: libros y artículos académicos, reportajes y noticias antiguas…. Y las propias fuentes originales, que para eso han llegado tantas hasta nuestros días. En el libro cedo la palabra constantemente a los cronistas e historiadores antiguos. Es mi parte favorita del trabajo: rebuscar la frase precisa, la oración en la que Heródoto, Tito Livio o Ana Comneno nos explica con sus propias palabras que determinada cosa ocurrió así o asá. Me parece mágico el poder «oírlos hablar», entre comillas, a través de los siglos. Cuando estudiaba latín y griego, hace ya trescientos años [risas], era capaz de traducir yo mismo textos sencillos de Platón o de Julio César y de verdad sentías una sensación de… ¿conexión? No sé cómo explicarlo. Eran esos grandes personajes hablándote directamente a ti, sin intermediación, a pesar de haber vivido hace siglos o milenios. Es mágico. Y si he conseguido, de alguna manera, que el lector no solo se ría y se entretenga, sino que también sienta algo parecido a esa sensación de vez en cuando, me doy por satisfecho. Es algo muy especial.

La estructura por capítulos temáticos —de lo paranormal a lo accidental— recuerda un mapa de rarezas. ¿Cómo diseñaste esa organización?

Desde el principio tenía claro que no quería hacer un libro cronológico, es decir, que empezara con las historias más antiguas y acabara con las más modernas. Si hubiera sido más valiente, o más experimentalista, ni siquiera habría puesto capítulos, sino que habría contado las ciento veinte historias de corrido, pam, pam, pam [risas]. Al final opté por la cautela y decidí organizarlo en capítulos, de una manera más convencional, y dejar al lector respirar un poco de vez en cuando. Hay una sintaxis muy interesante que emerge al relatar los sucesos históricos así, saltando de acá para allá, en lugar de hacerlo por orden. De repente se hace evidente, o esa es mi intención, que muchas de las cosas que ocurren en el presente, casi todas, buenas y malas, tienen un precedente en el pasado, cuando no varios. Este es un libro sobre anécdotas históricas llamativas y divertidas, pero en él también se habla de noticias falsas, de bulos y desinformación, de conspiranoicos que están en contra de una determinada medicina, de máquinas de música generativa, de objetos voladores no identificados, de transexualidad, de hooligans deportivos… de todos esos temas que solemos pensar, ilusos de nosotros, que son exclusivos de nuestro tiempo, como si muchos no llevaran miles de años ocurriendo.

Hoy está de moda comparar el momento en el que vivimos con los primeros años del siglo XX.

Sí, se suele escuchar. También porque estamos instalados en un cierto fatalismo y queremos ver paralelismos con lo que ocurrió antes de la segunda guerra mundial, como si ahora nos estuviéramos dirigiendo inevitablemente a una tercera: que si la gripe española y la covid; que si el Crac del 29 y la Gran Recesión; que si el nazismo en Alemania, o los primeros años del nazismo, y ese trumpismo aterrador que estamos viendo en Estados Unidos… Es tentador pensar de ese modo, pero en fin. Hay que poner cuidado. Se peca fácilmente de simplismo. Si se empieza así, por menos de nada acabas prediciendo lo que va a ocurrir en el futuro, que es pecado capital entre los historiadores —y no solo entre los historiadores: entre la gente cabal, a secas—. A mí la figura histórica a la que más me recuerda Trump no es Hitler: es Teodosio I el Grande. Y Enrique VIII de Inglaterra no le va a la zaga [risas]. Pero me recuerdan, no pienso que el uno y los otros sean iguales, ni que rija una ley cósmica que lleve a que todo se repita eternamente, como decía Nietzsche. Para extraer lecciones de la historia es importante no quedarse con un único momento y decir «huy, esto se está repitiendo punto por punto». Eso nunca es así. Lo que importa más son todos esos resortes que conducen a situaciones parecidas. Lo que hablábamos antes: la parte aburrida de la historia.

En Historiones de la historia hay referencias frecuentes a lo marginal, lo olvidado, lo lateral. ¿Te interesa especialmente lo que queda fuera del canon académico?

Me interesa, pero mi impresión es la contraria: creo que esa clase de personajes suelen estar más cubiertos en la literatura académica. Son los textos comerciales los que tienden a hablar siempre de los mismos: que si Napoleón, que si Alejandro Magno, que si Isabel I de Inglaterra… Las celebrities de la historia, por decirlo así, que siempre están de moda. Yo sé que vendería más libros hablando exclusivamente sobre ellas, créeme que lo sé, pero es que también me interesan esos otros personajes mucho menos conocidos. En los años veinte del siglo XX hubo una emigrante bielorrusa en Estados Unidos, Lillian Alling, que quería volver a su país y no tenía dinero para hacerlo en barco, así que se propuso regresar a Europa caminando desde Nueva York hasta el estrecho de Bering, cruzando el estrecho y atravesando toda Asia a pie. ¡Y lo desconocemos casi todo sobre ella! A mí me interesa mucho más su historia que el color de los calzones de no sé qué rey, por más estrafalarios que fueran.

Pero ojeando tu libro, he visto que hablas de reyes…

Sí, sí, de muchos. Y de emperadores romanos archiconocidos, filósofos griegos, artistas como Da Vinci, como Artemisia Gentileschi, como Picasso… Quizá estoy dando la impresión de que no, pero sí. Es inevitable. Son gente cuya vida está mucho mejor documentada. Lo que no he querido es hacer name dropping, como se suele decir en la industria. Es decir, mencionar a tal o cual estrellona porque sí, solo porque sea popular —o peor, para activar los algoritmos que confieren protagonismo a tu libro en las búsquedas—.

¿Cuál es tu historión favorito? ¿O eso es como preguntarte si quieres más a un hijo que otro?

Tengo debilidad por algunas de estas historias, no te creas que no. Me gusta la de Lillian Alling, como digo, porque casi parece realismo mágico. Me gusta la de Marguerite de La Roque, que era una muchacha francesa a la que abandonaron en una isla desierta en el siglo XVI. Me gusta la del exorcismo de Nerón en la Edad Media, mil y pico años después de muerto… La de Locusta, que era una envenenadora de la antigua Roma, la del arca musarithmica de Kircher, la del viaje de Túpac Yupanqui a Oceanía… Mira, en general, siento predilección por todas esas historias que están menos contadas, las que muchos lectores van a descubrir en este libro. Hay muchos anecdotarios históricos modernos que prescinden de curiosidades fascinantes porque tienen un formato muy corto: dedican dos o tres frases a cada historia y chimpún, a por la siguiente. Y lo mismo te digo de los tiktoks, los reels y todos esos formatos audiovisuales tan breves que hay ahora. Hay historias que no se pueden contar de forma tan sumamente resumida, sencilla y llanamente, y esas tienden a saltárselas. Yo he optado por un formato no larguísimo, porque son cerca de quinientas palabras en cada caso, pero que me permite dedicar entre tres y cinco párrafos más bien generosos a cada tema. En cinco párrafos se puede contar casi, casi cualquier historia. Resumiendo mucho, no digo que no, pero casi cualquiera.

¿Y si pudieras compartir una cena con un personaje de Historiones de la historia, quién sería?

Eso lo tengo claro: Cleopatra. Es por pragmatismo. Cleopatra es alguien que podría responder a nuestras preguntas sobre las tres grandes civilizaciones de la antigüedad: la egipcia, la griega y la romana. Cleopatra era egipcia por nacimiento, pero griega por cultura y por ascendencia, y se vio inmiscuida en un periodo determinante de la historia romana. Si solo tuviera una cena, sería con ella, que es quien me permitiría exprimir más la ocasión.

¿Y si tuvieras más de una?

Entonces Sócrates. Aunque en el libro, ahora que lo pienso, no hay ningún historión protagonizado por Cleopatra o Sócrates [risas].

No será porque no los tienen…

Los tienen, claro que los tienen. En particular, Cleopatra, que menuda vida vivió. Pero esto es solo un libro. Me he tenido que dejar muchas historias fuera. Me las guardo para otra ocasión.

Excelente nota felicidades Ruben éxitos