El crítico de arte estaba convencido de que el perfecto ejercicio de su profesión se debía desarrollar dentro de los modelos lógicos y académicos de investigación. Se consideraba un científico y no quería ni oír hablar de teorías freudianas. Sabía que un investigador no ha de definirse ideológicamente para desarrollar su teoría.

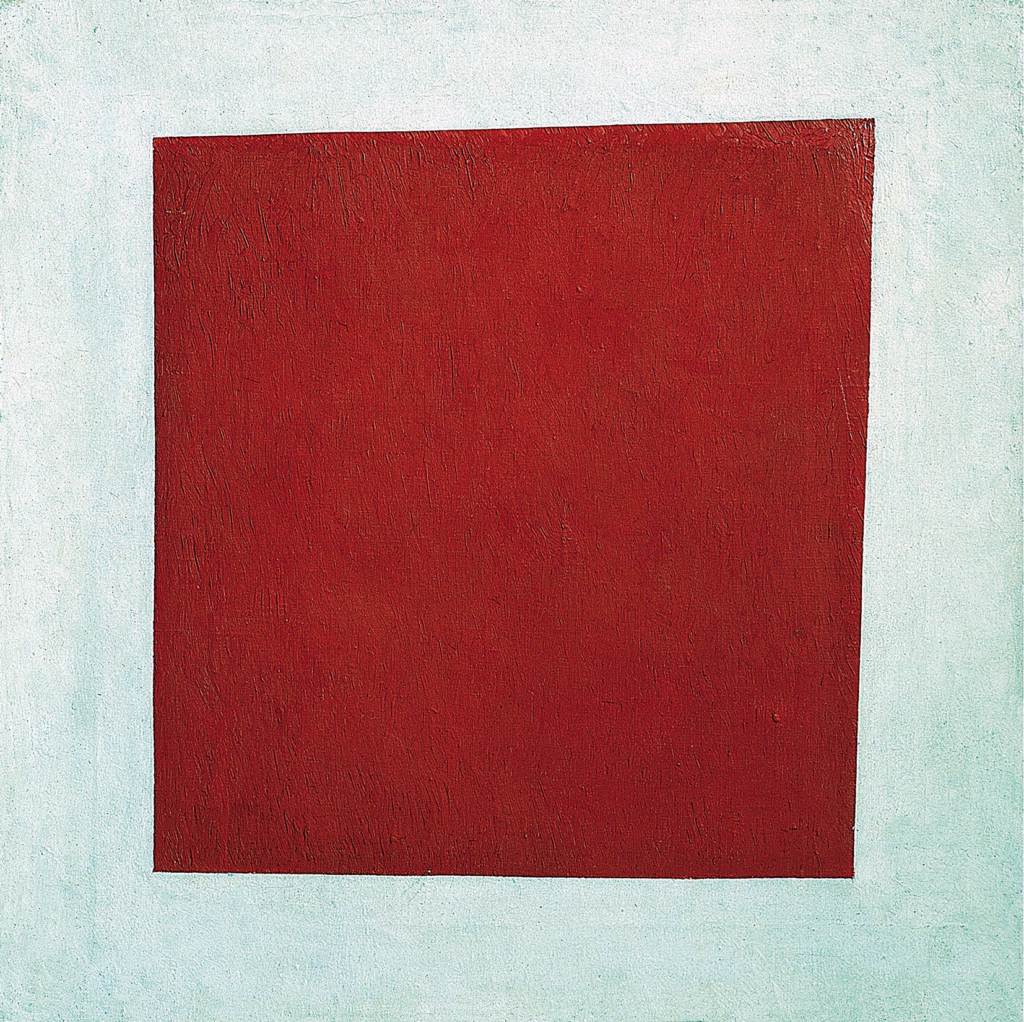

Convencido de su correcto proceder, se situó ante la obra de arte. Se trataba de la pintura de un joven talento que se inspiraba en Kazimir Malévich. De hecho, ante sí tenía algo parecido al Cuadrado rojo. Realismo pictórico de una campesina en dos dimensiones, donde una simple forma geométrica similar a un trapecio de color bermellón dominaba sobre una superficie blanca, sin más aditamentos. El reto de escribir la crítica de una pieza de este tipo requería aislarse de sus experiencias, de sus sentimientos, y concentrarse en la pura teoría. No quería sentir nada que condicionase su opinión.

Cuando estaba preparado para el análisis más objetivo de una obra de arte jamás realizado, sonó el teléfono. Y en lugar de colgar, que es lo que debería haber hecho porque no quería que nada le influyera, el crítico cogió el móvil y dijo su nombre. «Hola», dijo la otra persona. «Hola», dijo el crítico. «Hoy hace buen tiempo y me siento feliz», dijo la interlocutora. Y el crítico dijo (por educación): «Sí, tienes razón, hoy hace muy buen tiempo». Luego colgó. Y se sintió muy enojado porque ahora sabía que hacía buen tiempo y eso lo alegraba a él también.

Apagó el teléfono y gritó: «No quiero sentir nada. Tengo que ser objetivo. No quiero estar alegre al interpretar la obra». Pero el sol brillaba a través de los cristales.

El crítico cerró las contraventanas y se sentó en la oscuridad. Estuvo allí durante mucho tiempo, hasta que alguien entró. «Es para protegerme del sentimiento de alegría que produce el buen tiempo», dijo el crítico, un poco avergonzado. «Aunque ahora no tengo luz y no veo la obra», reconoció el crítico, lo que evidentemente era una desventaja a la hora de hacer el análisis. No quería ver la obra con luz artificial. Y así permaneció mucho tiempo, pensando en cómo solucionarlo.

El crítico se dio cuenta de que si no sabía el tiempo que hacía, no sentía sus consecuencias, pero todavía sabía cómo podía ser el clima. Se imaginaba un día lluvioso y se sentía triste. Si pensaba en una jornada soleada, se sentía bien. El crítico pensó que sentía muchas más cosas que antes de tener certezas reales y ventanas abiertas. Se dio cuenta de que lo ideal sería ser un pez, para olvidarlo todo rápidamente, incluidos los sentimientos. El único problema es que un pez tampoco recordaría el discurso objetivo de la crítica, así que tenía que escribir rápido.

Volvió a mirar aquella versión de Malévich poniendo cara de besugo. Y comenzó a escribir frenéticamente que veía un cuadrado bermellón, sin más. Y añadió unas cuantas frases mecánicas que se adaptan a casi todo: que si su práctica cuestiona, a través de la pintura, la funcionalidad de los objetos y su posible relación con diferentes ideologías y posturas políticas; que si su obra puede ser descrita como una suerte de activismo poético que cuestiona diversos discursos oficiales; que si denuncia el peligro de la falta de sentido crítico en una sociedad apacentada por las élites, que si refiere un contexto universal aunque sin haber perdido un enfoque netamente local…

Entonces pensó que no estaba diciendo lo que pensaba. Quizá ningún crítico dice lo que piensa. Algunos no piensan lo que dicen. Otros piensan y no dicen. Y de algunos nadie sabe lo que piensan cuando los leen. Respiró, y el crítico-besugo olvidó qué estaba escribiendo. Entonces pensó que era una obra de arte por el simple hecho de que formaba parte de la exposición de un museo de arte contemporáneo. Releyó lo que había escrito y meditó que, a lo mejor, obviando cómo algo nos hace sentir, nuestro criterio individual queda completamente subyugado a una autoridad oficial externa, que es la que define todo aquello que debemos pensar en cada momento, sin que tan solo lleguemos a poner en duda si ello tiene o no tiene sentido. Pensó que el arte ya no es arte porque nos conmueva, porque nos invite a la reflexión o porque nos diga algo como individuos, es arte porque nos dicen que lo es y porque nos dicen dónde se puede considerar como tal.

El crítico se dio cuenta de que estaba haciendo el besugo. Y decidió dejarse llevar por el subjetivismo, usar la asociación libre de ideas como metodología de investigación artística. Entendiendo que el arte contemporáneo funciona como un sistema de comunicación en el que el receptor es la parte fundamental para que se produzca la artisticidad, quizá no estemos ante la importancia de la transmisión de conocimiento a través de la crítica, sino de evidenciar reconocimiento de uno mismo.

Quizá la experiencia del arte sea, esencialmente, una experiencia de sentido. De modo que es inútil tratar de definirlo en términos esteticistas o formalistas cuyas críticas se convierten en normativas, y por tanto se erigen como excluyentes y heterónomas con respecto a la experiencia misma del arte. Quizá el arte tenga un valor distinto dependiendo de una experiencia asentada en diferentes culturas, visiones del mundo y cualidades expresivas. Quizá sea esa experiencia misma lo que fundamenta el arte, y las normas que emergen de allí inmanentemente, sin imposiciones, como una actividad reglada por la libertad, sean lo importante. Quizá el crítico solo tenga que ayudar a comprender, desentrañar el sentido, describir su emergencia y habilitarnos para habitarlo y, con esto, cumplir el papel de mediador.

Y entonces, el crítico abrió las ventanas y echó el besugo a la fuente del jardín.