Días de rigurosa playa en Donostia. No recordaba que este festival moviera a tanta gente, que se aplaudiera antes de empezar las películas como en Sitges ni que la ciudad invitara tanto a andar, a comer, a fantasear con que se es medio feliz. Primera hora de la tarde, mi segunda tarde. He terminado de comer y pienso que podría tomarme un helado. Lo pediré en la Heladería Arnoldo, frente a la Kontxa, chocolate negro con Nutella y lo que prefiera la dependienta: será avellana. Está riquísimo. Tomar este helado, pienso, va a ser un punto de inflexión. En mi vida, en el festival, no lo sé. Caigo a menudo en estas trampas, de narrarme por adelantado. Me siento en un banco y pienso que podría sacar una foto, que se viera el mar, o quizá una story. Enfoco, desenfoco, ensayo desplazamientos. Las pruebas no me convencen. Coloco la tarrina sobre mi rodilla, a sabiendas de que el apoyo será inestable. Caigo a menudo en estas trampas, a veces incluso veo el futuro: la tarrina va a caerse. No lo hace la primera vez. Pero necesito otra toma. A la segunda sí que cae, y no sé si he llegado a consumir más del 30% de su contenido. Ha caído, se ha derramado en el suelo y es difícil recoger helado con la mano. Son las tres de la tarde. Una mujer lee en el banco de delante. En los demás bancos también hay gente tomando el sol. No sé qué hacer y huyo, mirando hacia los lados, haciéndome el loco, como quien huye de la escena de un crimen. Todo esto sucede mientras algunos críticos cumplen religiosamente con el deber de informar, de escudriñar las imágenes, de aislar cada título y cantarle las cuarenta. Todo esto sucede mientras en las redes se comenta que, por primera vez en su historia, el diario El País no ha enviado a ningún crítico al festival: su cobertura se limita a informar, en sus revistas de tendencias, acerca de cotilleos y curiosidades sobre algunos de los actores y cineastas que tienen películas en el certamen. La ropa que visten, ese tipo de cosas. Que me llamen, si necesitan una mano con algo. A mí me suelen gustar exactamente las películas que no le hacían ni pizca de gracia al señor al que enviaban hasta ahora. También se habla del pelazo de Víctor Erice, y de si Cerrar los ojos, su primer largometraje en treinta años, cumple con unos ciertos estándares. Hay quien insiste en que el cine es ya otra cosa, y quien se lamenta más o menos de lo mismo. Algunos intentan ponerle palabras a la brecha. En cuanto a mí, no tengo ni idea de lo que hago aquí, todavía.

*

Está claro que la crítica no es para mí. Mis libretas, puro garabato, no aciertan a dejar una recapitulación precisa de lo que he visto. La gente va por ahí pretendiendo que no se duerme en las películas, pero creo que también se duermen, solo que se supone que no queda bien decirlo en las crónicas. No sé quién nos lee, si es que nos lee alguien, ni qué espera de nosotros. La verdad es que yo nunca estuve aquí del todo. Y me hago cruces de que apenas viera cuatro o cinco películas y todas tratasen sobre lo insoportable que se está volviendo el mundo. El detalle que más retengo de las primeras escenas de la vietnamita Inside the yellow cocoon shell es el sonido amortiguado del teléfono móvil de su protagonista, Thien, que lo guarda en un estuche con cremallera mientras pasa unos días de asueto en los que aspira a insensibilizarse, a olvidarse de lo que hay al otro lado. Pero el teléfono volverá a sonar varias veces y terminará por cogerlo. El debut en el largo de Pham Thien An trata sobre estar presente, y también sobre estar ausente, recorriendo la fina línea que media entre ambos estados, tal vez una carretera. Puede que no sea el ovni, el filme revolucionario del que algunos hablaron a su paso por Cannes, a mí me hizo pensar en otras películas, quizá en un Apichatpong Weerasethakul algo más terrenal; al mismo tiempo, y sobre todo a medida que pasan los días, experimento un extraño deseo de volver a verla y entiendo que a parte de la crítica la alivie una película que cree y que aguarda y que se pregunta, la pantalla tan solo iluminada por el puntero fluorescente de un reloj despertador infantil, qué forma tiene la fe.

*

De la argentina María Alché había visto hace unos años Familia sumergida, una enrarecida crónica de aislamiento doméstico que no me había preparado para la fluidez de Puan: admito, me estaré haciendo mayor, que a veces recelo de esas películas tan veloces que parece que no puedan aguantar el plano, pero pronto me aboné a esta comedia universitaria que Alché y Benjamin Naishtat firman a cuatro manos, sobre las tribulaciones de un profesor de filosofía —Marcelo Subiotto, premio a mejor actor en el certamen— que intenta denodadamente que el runrún del día a día no lo atropelle. El asunto se vuelve apremiante cuando el director de la cátedra en la que da clases fallece y debe disputarse la plaza con un viejo conocido muy pagado de sí mismo e interpretado por Leonardo Sbaraglia. Aunque contiene pasajes de humor físico desternillantes, se le podría reprochar que buena parte de sus hallazgos se ubican al nivel del discurso, de lo que se dice, y no tanto de sus imágenes: pero cuán oportuno es ese momento en el que Marcelo le habla a una octogenaria a la que le da clases particulares de la sutil diferencia entre vivir y funcionar. La realidad es que todos anhelamos vivir, y de tanto en tanto lo conseguimos, pero la mayor parte del tiempo, y a veces cuesta reconocérselo hasta a uno mismo, nos limitamos a funcionar, es decir, hacemos aquello que se espera de nosotros. Puan es, por otra parte, una especie de pelea de gallos en la que lo realmente importante sucede afuera, como vamos intuyendo cada vez que oímos a los profesores decir que todavía no han cobrado o vemos los muros de la facultad, atiborrados de carteles y proclamas. Existe una novela divertidísima de Antonio Orejudo, llamada Un momento de descanso, que también se ocupa de los tejemanejes en el mundo de la docencia universitaria, y en la que no dejé de pensar mientras veía la película de Alché y Naishtat. Tanto ese libro como el Stoner de John Williams, una de las mejores novelas del siglo XX, serían buenos compañeros de viaje para Puan.

*

Decía por ahí el compañero Alberto Lechuga que en los festivales se ven muchas películas y las argentinas siempre son las mejores. No es que pretenda justificarme por pasar a hablar ahora de otra comedia argentina, la de Martín Rejtman, el de Silvia Prieto o Dos disparos (ambas disponibles en Filmin), un cineasta al que tenía pendiente descorchar, si es que es de recibo emplear esa analogía, si es que Rejtman aceptaría ser una botella de cava, que no lo sé, pero el caso es que yo ya avisé, no esperéis variedad ni que os cuente lo que ocurrió en San Sebastián porque yo anduve tirando helados al suelo y durmiendo mal. La práctica, que es como se llama la película de Rejtman, tiene una premisa francamente ocurrente: te pone frente a un par de profesores de yoga, un hombre y una mujer, que fueron pareja y se están separando, para hacer colisionar esa idea preconcebida, ese supuesto según el cual ser profesor de yoga equivale a ser alguien centrado, funcional, y lo hace colisionar con las pequeñas miserias y permutaciones de la realidad. Veremos una y otra vez los mismos espacios: sus talleres y domicilios o el puente que cruzan en coche para ir y volver al retiro, y seremos testigos de los accidentes y las ilusiones, las cavilaciones y zozobras, e incluso las caídas de plano de los protagonistas. Más lacónica que Puan, apuesta por limitar la expresividad de sus actores, que en ocasiones parece que meramente reciten sus líneas, para que sean sus desplazamientos los que delaten esa especie de bucle en el que viven. En la jerga de la película, a hacer yoga, a vivir según sus preceptos, se le llama la práctica. Estar más cerca, o más lejos, de la misma. Esta es una de aquellas películas de gestos, de costumbres, que lo que viene a recordarnos es que precisamente ahí, en aquello ínfimo que nos define, es donde tendemos a ser más torpes.

*

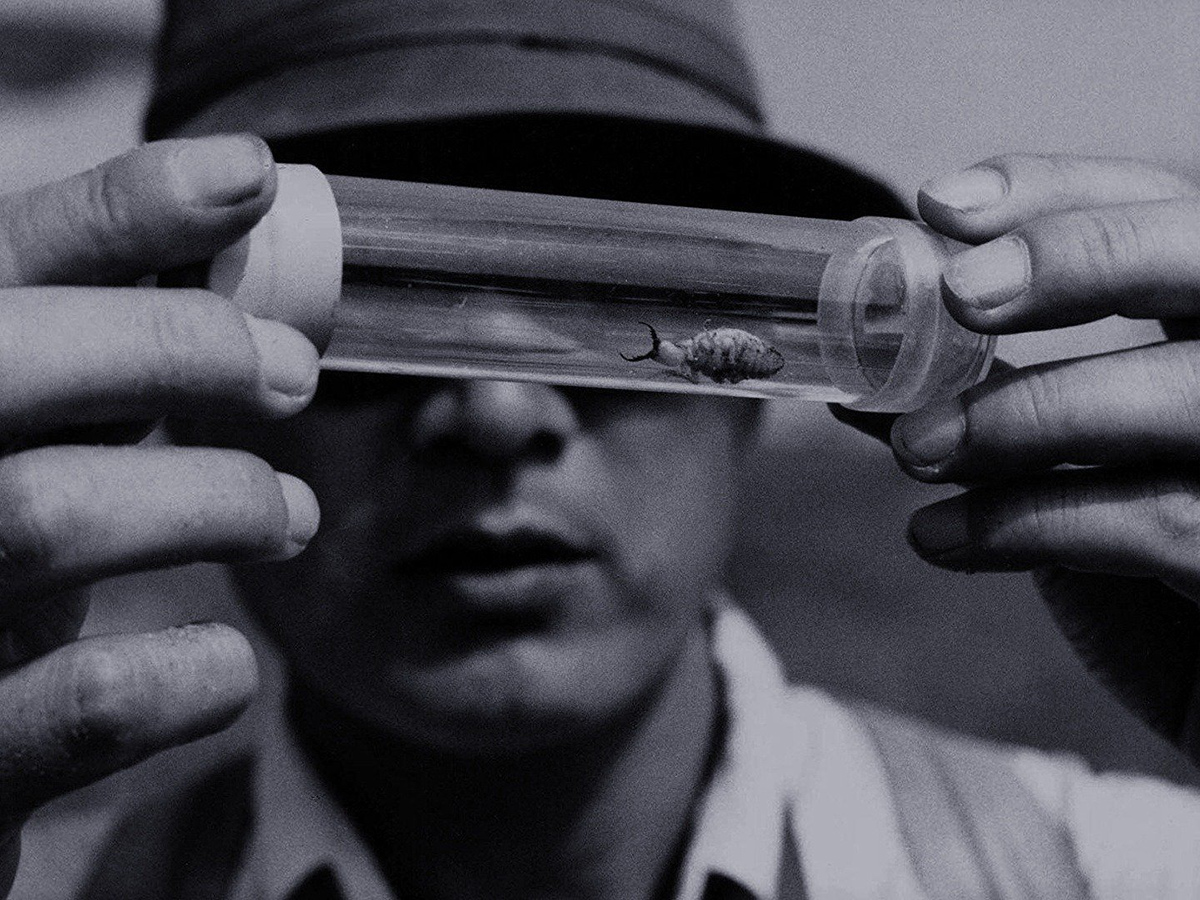

La última noche abdiqué de la actualidad, del cine del presente, y me fui a ver La mujer de la arena de Hiroshi Teshigahara. Las retrospectivas del Festival de San Sebastián, por cierto, siempre son una gozada. Desistí de mi más bien fracasado intento de tomarle ligeramente el pulso al certamen y me fui a ver una película antigua en 35 milímetros, una que tenía grabada en un CD desde tiempos inmemoriales y que nunca había encontrado el momento para ver. Han pasado algunos días desde que tiré mi helado, seguimos a vueltas con lo viejo y lo nuevo y no he visto todavía la película de Erice. Al final, se puede pontificar todo lo que se quiera, en uno u otro sentido, pero termina siendo una cuestión de conocimiento y consuelo. Algunos hemos conocido una forma de entender el cine cada vez más residual. Es, nada más y nada menos, un lugar en el que nos sentimos a gusto. Quizá sospechemos que esas películas eran mejores que las que se hacen ahora, ¿y qué? Rara vez se aprendía a amar la literatura en el colegio, al menos no definitivamente; era fuera del mismo, fuera de la insidiosa obligación, que uno hallaba los estímulos. Yo me siento raro, sí, cuando me veo yendo una y otra vez a la Filmoteca, a ver películas que no he visto, a ver películas porque las dirigieron Raoul Walsh o Godard y pienso que no me van a fallar. Hay algo de compulsión, no puedo evitarlo. No sé por qué estoy contando esto, y además algunas personas a las que aprecio ya me han dicho que eso de Erice y el cine viejo es una zarandaja, que Cerrar los ojos es cine y punto. Como tal, no es infalible ni inatacable, faltaría más. Pero viendo La mujer de la arena, una película estrenada en 1964, en el momento exacto en que el cine clásico empezaba a quebrarse ya sin retorno, me sentí a salvo. Puede que esta afirmación resulte, no sé, conservadora. Me sentí a salvo, además, paradójicamente, en una película tan acongojante como esa, que te recuerda que ser humano es estar marcado a fuego para la eternidad: «Se necesitan tantos papeles…», piensa, nada más arrancar el filme, el infortunado entomólogo protagonista, «…contratos, carnet de identidad, licencias, permisos, escrituras, certificados, permisos de registro, carnets del sindicato, proyectos, pagarés, permisos temporales, consentimientos escritos, certificado de ingresos…». Visto así, y habida cuenta de lo mal encaminado que va el mundo, quizá no sea un mal negocio mantener el salvoconducto del cine como refugio. Entienda lo que entienda cada uno por cine, y por la forma de vivirlo.