Una mujer comenta al aire en el supermercado que las sardinas picantes no son lo suyo. La escritora francesa le devuelve una sonrisa, como la vaga manera de mostrar que entiende sus razones, pero, sobre todo, para dejar claro que no tiene ninguna intención de seguir en la conversación: «Me escabullo al verme convertida en testigo de su vida». Esa frase de Annie Ernaux en Mira las luces, amor mío (Cabaret Voltaire, 2021) nombra al fin el sentimiento que me abrasa cuando, en un lugar público, una tienda, un banco, esperando en un semáforo, un desconocido de repente me interpela, rompe mi burbuja.

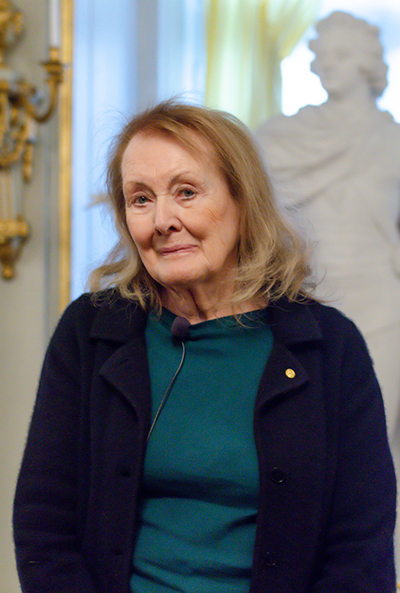

A la reciente premio Nobel, ese deseo de comunicar que le dirigen personas que no conoce la conmueve «inexplicablemente». Quizá la enternece la candidez, la vulnerabilidad, con que la gente busca contacto cuando el cajero se demora más de la cuenta, o en una eterna cola para hacer un trámite, en la sala de espera de un vuelo retrasado, o en cualquiera de esas situaciones en las que somos víctimas colectivas de un imprevisto que nos envuelve a todos y nos convierte, espontáneamente, en compañeros de barco.

A medida que se alargaba la cuarentena normalizamos la necesidad de hablar con desconocidos, de sentir que estábamos juntos en esto, en algo. Leo a Ernaux sobre esos «deseos de comunicar», esa ternura, y me asaltan recuerdos de mi confinamiento en el Barrio Gótico de Barcelona, sus postales de abandono. Ventanas selladas, persianas abajo, almacenes con candados que nunca volvieron a abrirse, pisos turísticos deshabitados, los vecinos del edificio esquinero que hacían ejercicio a las siete de la mañana, las vecinas de abajo que se echaban mutuamente bronceador ante el chorrito de sol que se colaba detrás de Santa María del Pi.

«Hambre de piel» es el término que usaron los psicólogos en la pandemia. Esa necesidad de contacto físico, de que alguien nos acaricie, nos bese, nos dé la mano. Esa ansia biológica por el tacto —por la oxitocina que produce— que hace que haya gente que paga por abrazos. Pero, en realidad, leyendo Mira las luces, amor mío, pienso que tenemos un hambre generalizada de interacción, no solo de tacto, sino de contacto, que no tiene que ser físico, que puede ser solo vocal. «Hay personas, a menudo muy jóvenes, que hablan solas frente a los estantes, dialogan en voz alta con la mercancía, expresando su opinión o su descontento a propósito de un producto, sabiendo que los clientes de al lado están pegando el oído», dice Annie Ernaux, y concluye: «Satisface saber que alguien te escucha».

Pero, me pregunto, ¿de verdad la idea es que alguien —cualquiera— nos escuche, o es la falta de habla en general, un déficit de interacción, el que habla por nosotros? Eso que nos lleva a hablar con nosotros mismos cuando estamos solos, a querer escucharnos por fuera del tiquitiqui de la mente. El psiquiatra Luis Rojas Marcos explica que los soliloquios son «los únicos salvavidas» de los presos sometidos al aislamiento forzoso contra la furia, el pánico, la desesperación y las ideas destructivas. Explotar la burbuja, así sea desde adentro.

Contrasentido

Hablar en voz alta, saber que aquí estoy, que me tengo, que aquí sigo, que mi voz lo certifica, retumbando en el oído y en el cráneo. Sin embargo, de vez en cuando me pillo a mí misma usando audífonos mientras camino por la calle, en el supermercado, en el tren, en el bus, en la cola del avión, pagando donde no me atiende un ser humano, así sean las pantallas engrasadas del McDonald’s, escogiendo muebles hágalo usted mismo, comprando la carcasa del celular por internet, o cables, zapatos o, en general, cualquier cosa, porque así no tengo que hacer fila, ni interactuar, esperar mi turno para un probador o, en realidad, salir de casa.

Es paradójico, entonces, por qué, si elegimos tantas veces las opciones solitarias, silenciosas, de autopago, de auto-todo, a la mínima posibilidad nos da por hablarle en voz alta al queso de cabra, ponderar pros y contras en el pasillo del cereal. O en la sección de animales, que «es la que suscita el mayor deseo de hablar», según Ernaux: «Fueron mis nietos los que se empeñaron en tener un perro, ¡se les coge cariño!, ¿verdad?» (¿A los nietos o al perro?).

Investigaciones han demostrado que la falta de interacción social es un detonante de la depresión, especialmente en niños y adolescentes. El contacto social promueve habilidades blandas como la empatía, la tolerancia a la frustración, la solidaridad. Sentir que se hace parte de una comunidad, de algo más grande que la cama propia y la cocina.

Veo a mis vecinos del frente —nuevo barrio, calle ancha— apremiarse cuando notan que me asomo a la ventana: cierran rápido las puertas, las cortinas, afanados por sacudir la sensación de que violé su intimidad con mi mirada, expulsando de su burbuja a esta invasora que soy cuando osé tomar el sol en mi balcón.

Y es que a lo mejor los balcones ya no son un lugar de presencia, ese privilegio pandémico, el espacio privado que se abre hacia el exterior que lo ilumina, que lo deja respirar. El balcón, como boca por la que se infla la burbuja, ahora parece un territorio de vacíos que fueron poco a poco conquistados por las plantas y el runrún de los aires acondicionados. Mientras imagino las sonrisas satisfechas de mis vecinos voleándose la mano, aplaudiendo con orgullo a los trabajadores de primera línea, observo ahora las suculentas que las reemplazaron, los ficus muertos de sed, o sillas sucias, macetas sin tierra, o escaleras oxidadas que rara vez reflejan la luz. Y, de tanto en tanto, un gato equilibrista en la baranda. O, en los días soleados, los loros, puntuales para llenar de ruidos la calle, sin vergüenza de estallar burbujas ajenas, ufanos de pura voz.