En España se celebran cada año casi un millar de festivales, la mayoría de ellos en verano. Los hay de todos los estilos y de todos los tamaños: algunos son un mar de cuerpos jóvenes, pura celebración, y otros son casi un secreto para iniciados. Los hay que componen su cartel buscando el éxito fácil, y los que defienden su criterio con uñas y dientes. Los hay que se sostienen sobre el talonario público, lujosos monumentos al reclamo turístico, mientras otros sobreviven gracias al empeño de algún visionario. Lo que no existía hasta ahora era mucha literatura al respecto, una carencia a la que quieren poner remedio dos títulos muy diferentes. Festivales de España, de David Saavedra, es una guía de viajes por sesenta festivales de todo el país, mientras que Aquí vivía yo, de Joan Vich, son unas memorias en las que el autor relata los veinticinco años que ha pasado trabajando para el Festival de Benicàssim.

La vuelta a España en un festival

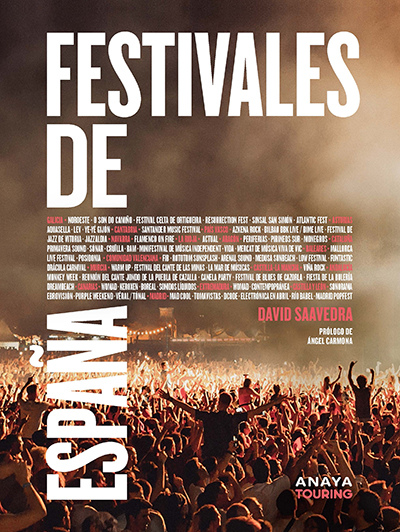

Sentado en una terraza, mientras apura un doble de cerveza, David Saavedra explica que Festivales de España (Anaya Touring, 2022) fue un encargo de la editorial, que ya había publicado varios libros relacionados con el tema, como la Guía del Madrid de la Movida, escrita por Patricia Godes y Jesús Ordovás, o el Festivales del inglés Oliver Keens, que cuenta la historia de cincuenta festivales pasados y presentes de todo el mundo. Se trataba, sin embargo, de títulos con mucho de anecdotario y de retrato histórico, guías para viajar sin levantarse del sillón. Saavedra, en cambio, quería que la suya fuera «una guía viva», y por eso escogió «festivales que siguiesen en funcionamiento; una tarea difícil, porque el encargo llegó en plena pandemia y existía incertidumbre acerca de cuáles seguirían adelante».

El resultado es un compendio de sesenta citas, agrupadas por regiones, que abarcan todo tipo de estilos y tamaños: si el Festival del Cante Jondo de las Minas está a solo unas páginas de distancia del Viña Rock o del Primavera Sound, también es posible saltar desde una cita exclusiva y reducida como el Sinsal San Simón, que reúne a unos cuantos cientos de personas, a otra tan multitudinaria como el Arenal Sound, que supera holgadamente los sesenta mil espectadores. Saavedra escribe sobre todos ellos, explica su origen, desarrollo e importancia, y añade una ficha con jugosa información práctica: cuándo y dónde se celebran, cuánto cuestan las entradas, dónde dormir, cuál es el tipo de público que acude y qué artistas se suben a sus escenarios, pero también qué monumentos cercanos se pueden visitar y cuáles son las especialidades de la gastronomía local. «La idea es que el lector pueda completar su visita al festival con otras actividades», explica, «que sepa dónde se encuentra y disfrute de más cosas además de la música».

El resultado es un compendio de sesenta citas, agrupadas por regiones, que abarcan todo tipo de estilos y tamaños: si el Festival del Cante Jondo de las Minas está a solo unas páginas de distancia del Viña Rock o del Primavera Sound, también es posible saltar desde una cita exclusiva y reducida como el Sinsal San Simón, que reúne a unos cuantos cientos de personas, a otra tan multitudinaria como el Arenal Sound, que supera holgadamente los sesenta mil espectadores. Saavedra escribe sobre todos ellos, explica su origen, desarrollo e importancia, y añade una ficha con jugosa información práctica: cuándo y dónde se celebran, cuánto cuestan las entradas, dónde dormir, cuál es el tipo de público que acude y qué artistas se suben a sus escenarios, pero también qué monumentos cercanos se pueden visitar y cuáles son las especialidades de la gastronomía local. «La idea es que el lector pueda completar su visita al festival con otras actividades», explica, «que sepa dónde se encuentra y disfrute de más cosas además de la música».

El libro incluye también varias entrevistas a músicos relacionados de manera íntima con algunos festivales, y una introducción de título revelador, «Cómo hemos llegado hasta aquí», que rastrea los orígenes de los festivales en España, remontándose hasta citas históricas como el Canet Rock, en 1975, o el Ciudad de Burgos, al que los medios de la época rebautizaron como «El festival de la cochambre». «Aunque me centre en festivales actuales, me parecía importante hacer referencia a todos esos festivales que ya no existen, a los pioneros», prosigue Saavedra, «porque 2022 es un año en el que se van a celebrar más festivales que nunca, su número no para de crecer, y es importante entender por qué se ha producido este fenómeno, que es muy reciente. Era necesario realizar un recorrido histórico, no se puede conocer el presente sin entender el pasado».

Le comento a Saavedra que, en parte, se trata de una cultura que los españoles llevamos dentro. El nuestro es un país de verbenas y fiestas populares, reuniones al aire libre en las que siempre hay música. «Es algo que tiene mucho sentido», concede, «y que quizás explique por qué el de España es un caso único. Según estadísticas recientes, se trata del país en el que un mayor porcentaje de gente acude a festivales, y es muy posible que esté relacionado con esa cultura de la fiesta en la calle. Quedar en la calle, beber en la calle, bailar en la calle, con la excusa de los sanfermines o de cualquier otra fiesta mayor». Claro que, como demuestra su libro, no todos los festivales son una excusa para lanzarse a una fiesta salvaje; también los hay que encuadran la música en experiencias más amplias, relacionadas con el turismo y la gastronomía. «La mayoría de los festivales que aparecen en el libro eran, en sus inicios, aventuras montadas por gente muy aficionada a la música, que se metía en esto para poder ver en su pueblo a grupos que de otro modo no hubieran pasado por ahí. Pero los nuevos festivales surgen con otro tipo de ánimo, los hay que son estrategias empresariales en estado puro, y los hay que intentan congraciar la música con iniciativas gastronómicas, turísticas o incluso medioambientales, como el Sonidos Líquidos o el Posidonia», que se celebra en Formentera. «Son citas en las que el cartel ya no es tan importante, festivales honestos que han sabido detectar las necesidades de un público que, por su edad, ya no quiere ir a festivales masificados. Prefiere una experiencia más sibarita y escuchar música en un entorno privilegiado».

El patio de mi casa

De todos los festivales que Saavedra analiza en su libro, el Festival Internacional de Benicàssim es quizás el que posee un aura más mítica. Montado en 1995 por cuatro amigos, implicados en la bisoña escena indie del país, ayudó a consolidar un pequeño universo de sellos, salas, revistas y grupos de música, al tiempo que sentaba las bases de un modelo que hoy siguen muchos de los festivales de nuevo cuño. Joan Vich, que trabajó allí durante veinticinco años, ha reunido un puñado de recuerdos, anécdotas y reflexiones sobre el festival en Aquí vivía yo (Libros del KO, 2022). Desde su casa en El Puerto de Santa María, advierte que está «en contra de la nostalgia como concepto básico de mi enfoque», pero también concede que «el FIB es irrepetible porque refleja una época, sobre todo la de los primeros años, antes de internet, en la que las comunicaciones funcionaban de un modo muy diferente y la información circulaba de una manera muchísimo más lenta». En aquel contexto, «esa cita anual era muy importante para todos los asistentes, sobre todo los que no vivíamos en las grandes capitales. Era un encuentro con gente que pensaba y que tenía los mismos gustos que tú, un lugar donde podías comprar camisetas o discos que no encontrarías de otra manera».

Aquel sentimiento de comunidad, que «duró bastantes años, es responsable de la huella que ha dejado el FIB, una huella que es muy difícil que pueda dejar otro festival. Porque, aparte de que ahora hay muchos más festivales y son mucho más variados, tanto el acceso a la cultura como el acceso a las comunidades son muy diferentes. Ahora, aunque vivas en el pueblo más perdido de una montaña, puedes tener acceso a una comunidad online internacional y sentir que formas parte de algo. Pero a finales de los noventa, según tus gustos culturales, era fácil que te sintieras como un freak, un incomprendido. Hasta que llegabas al FIB y, de repente, encontrabas a multitud de gente como tú. Aquello era el paraíso». Encandilado por aquel ambiente, Joan Vich se sumó al equipo del festival vendiendo discos y camisetas en la tienda oficial, el primero de los muchos puestos por los que pasaría: trabajó en las barras y en el departamento de prensa, en las áreas de producción y contratación de artistas, y terminó codirigiendo el festival, un ascenso que él, siempre modesto, achaca a una constatación del principio de Peter, ese que afirma que una persona sube en la escala jerárquica laboral hasta que llega a su máximo nivel de incompetencia.

Aquel sentimiento de comunidad, que «duró bastantes años, es responsable de la huella que ha dejado el FIB, una huella que es muy difícil que pueda dejar otro festival. Porque, aparte de que ahora hay muchos más festivales y son mucho más variados, tanto el acceso a la cultura como el acceso a las comunidades son muy diferentes. Ahora, aunque vivas en el pueblo más perdido de una montaña, puedes tener acceso a una comunidad online internacional y sentir que formas parte de algo. Pero a finales de los noventa, según tus gustos culturales, era fácil que te sintieras como un freak, un incomprendido. Hasta que llegabas al FIB y, de repente, encontrabas a multitud de gente como tú. Aquello era el paraíso». Encandilado por aquel ambiente, Joan Vich se sumó al equipo del festival vendiendo discos y camisetas en la tienda oficial, el primero de los muchos puestos por los que pasaría: trabajó en las barras y en el departamento de prensa, en las áreas de producción y contratación de artistas, y terminó codirigiendo el festival, un ascenso que él, siempre modesto, achaca a una constatación del principio de Peter, ese que afirma que una persona sube en la escala jerárquica laboral hasta que llega a su máximo nivel de incompetencia.

En Aquí vivía yo, un libro que él describe como una «crónica emocional», Vich mezcla los recuerdos y percepciones de todas esas épocas con un rico anecdotario por el que discurren miembros de la escena indie nacional, estrellas del calibre de Lou Reed, Robert Smith o Pete Doherty, todo tipo de trabajadores del festival y hasta algún presidente del gobierno, todo ello puntuado por un fino sentido del humor. Lo que no hay, ya lo advierte, es bilis o resentimiento. «Si hubiera sido un ajuste de cuentas, el libro tendría muchas más páginas», aclara. «No hablo mal de nadie, hay un par de comentarios más afilados, pero en general es un retrato bastante amable de todo el mundo que sale. No he querido echar carnaza, ni tirar de morbo o despejar algún rencor que pudiera tener». Así que el libro es más bien «un cierre de etapa: el día que salí del festival en 2019 me di cuenta de que llevaba veinticinco veranos seguidos yendo a Benicàssim, y que el verano de 2020 iba a ser el primero que no iría a Benicàssim en mi vida adulta. Era un cambio vital muy grande, y quise dejar constancia de ese cambio. Mirar atrás y decir ha pasado todo esto. Soltar ese pequeño lastre y luego seguir mi camino».

Con quien sí ajusta cuentas Aquí vivía yo, para bien, es con toda la gente que participa en la organización del festival. La manera tan cercana con la que describe los muchos trabajos que él mismo ha realizado allí dentro tiene algo de rotura de la cuarta pared, invita al lector a husmear por las bambalinas y descubrir esas figuras que permiten que un festival salga adelante, pero que rara vez salen a la luz. «Hay una intención clara a ese respecto», confirma, «no quería limitarme a contar anécdotas, sino utilizar esas anécdotas para abrir una ventana al backstage, a todos esos trabajos que la gente no conoce. Pero al mismo tiempo quería desmitificarlos. Contar que, en muchas ocasiones, esos trabajos los realiza gente que es en gran medida autodidacta, en algunos casos torpe, que se va profesionalizando con los años. Que aprende a base de caerse y levantarse. En su mayoría, es gente que lo hace con la mejor intención y con mucha pasión por la música, pero eso no quiere decir que haya glamour en esos trabajos. Ni siquiera una profesionalidad brutal».

Adiós a los tiempos heroicos

Más allá de sus valores propios, los libros de Vich y Saavedra permiten también realizar otro tipo de viaje por el tiempo. Ocultas entre sus páginas asoman claves que ayudan a entender cómo han evolucionado los festivales de España, y qué consecuencias ha tenido esa evolución sobre el tejido musical del país. Y así, si los festivales que surgieron en los años noventa eran iniciativas casi heroicas, capaces de dejar huella y crear comunidades, con el cambio de década comenzaron a torcerse algunas cosas. «En la que entrevista que realicé a J de Los Planetas para mi libro», explica Saavedra, «cuenta que todo comenzó a perder su esencia cuando entraron los patrocinadores. El capital privado se dio cuenta de que allí había mucho público, un público consumidor y cautivo, al que podían convertir fácilmente en embajadores de sus marcas». Más pragmático, Vich opina que «la entrada de patrocinadores permitió la llegada de artistas que no hubieran podido venir de otra manera, y también la mejora de la producción, con el aumento de la inversión. Otra cosa es que, en algunos casos, los patrocinadores hayan llegado a fagocitar el proyecto, al estar demasiado presentes». Además, insiste, es la realidad en que nos encontramos ahora mismo. «Se habla mucho de la burbuja de festivales, llevamos escuchando eso desde 2008. Y si llevamos catorce años oyendo hablar de ella, entonces no es una burbuja, sino un contexto nuevo, en el que hay muchos festivales porque hay patrocinadores dispuestos a colaborar con ellos. Forma parte del proceso natural del capitalismo, que es el crecimiento exponencial. No quiere decir que yo esté de acuerdo con eso, pero hay que asumir que es el contexto en el que vivimos».

Esa inyección de dinero tuvo una consecuencia inesperada: las guerras entre los distintos festivales por contratar a los artistas más populares provocó una inflación en los cachés que resulta única en Europa, otro tipo de burbuja que nunca se ha pinchado. Vich confirma que «esta obsesión por la exclusividad es muy española. En otros países hay exclusividades de doscientos kilómetros y por pocos meses. Pero ahora mismo, en España, hay festivales que piden exclusividades de hasta doce meses, y eso es una exageración. Lo puedo entender en el caso de los cabezas de cartel, en los que se basa gran parte de la venta de entradas del festival, pero pedir exclusividad a un artista pequeño perjudica a ese artista, perjudica a los fans de ese artista y tampoco da más caché a tu festival». Confirma también que el punto álgido de esa guerra se produjo a finales de aquella década, «por la competitividad y la necesidad de marcar territorio que tenían todos. Este es un negocio en el que todos los propietarios o directores de festivales son machos alfa, y ese choque de cornamentas tiene a veces estas consecuencias».

Otra secuela de esa guerra de exclusividades es el resentimiento que ha sufrido el circuito de salas del país, que no pueden competir con los festivales a la hora de traer a determinados artistas. Saavedra asiente, «hay gente como PJ Harvey, Björk o Radiohead, que en España no tocan en salas desde hace muchísimo tiempo, porque para los agentes los festivales son mucho más rentables. Y ese problema ya no afecta solo a las grandes estrellas, sino a cualquier grupo. Mireia Pería, colaboradora de Jenesaispop, comentaba hace poco que, este año, Einstürzende Neubauten solo ha tocado durante una hora en el Primavera Sound, solapándose con un montón de grupos, pero la misma semana tocaba en Portugal en tres salas». Joan Vich, en cambio, piensa que la situación «perjudica más a los fans que a las salas, porque hay gente que solo tiene la oportunidad de ver a ciertos artistas si va a festivales». Y tampoco cree que los festivales sean un problema tan grande para las salas. «Al contrario, puede haber una circulación interesante, porque el público de festivales comience a ir a salas, algo que es complicado que suceda al revés. La gente que no va a salas porque va a festivales, no era público de salas antes de eso».

Una historia de gentrificación

Que el negocio de los festivales esté en auge ha provocado otro tipo de consecuencias. Por ejemplo, la homogeneización de muchos de estos eventos, que parecen repetir a los mismos artistas año tras año, o la aparición de empresas como The Music Republic, que al producir varios festivales de corte muy parecido en diferentes ciudades del país, puede aplicar economías de escala a la hora de contratar a artistas. «En ese tipo de festival sí creo que existe una pequeña burbuja», opina Vich, «porque dependen de una escena muy concreta, con unos grupos y un tipo de música muy concretos. Así que necesitarán evolucionar, porque ese público, que también es muy concreto, dejará de ir a festivales en algún momento. Es un público que ahora mismo es treintañero y demanda justo eso, pero en general no es gente muy pendiente de la escena musical, y en cuanto esa escena pase dejarán de ir a festivales». Frente a esa realidad, Saavedra reivindica a todos esos otros festivales, casi siempre pequeños, que han entendido que «es más inteligente diferenciarse antes que crear otro festival mimético. Si montas un festival y llevas a Izal, Vetusta Morla y Lori Meyers, en este mundo de competencia tan voraz es difícil que nadie te preste atención, porque no propones nada nuevo. El caso contrario es el del Monkey Week o el Véral/Tónal de Valladolid, festivales más inquietos, que prefieren montar una programación en la que se descubra a los Lori Meyers del mañana, o a grupos más rompedores. Son programadores que no piensan solo en el dinero, sino en aportar cultura a sus ciudades».

En ese sentido, es también interesante que en los últimos años se haya producido un trasvase del mecenazgo, y si hace quince años eran los patrocinadores los que ponían dinero en los festivales, ahora son los ayuntamientos e instituciones los que suelen aportar la parte del león. La intención habitual, poner a sus ciudades «en el mapa», recuerda a otra burbuja, la de la construcción, y al catastrófico reguero de edificios «de autor» que dejó repartido por el país. Joan Vich piensa que esta burbuja también puede estallar, «aunque depende un poco de la geopolítica. Todas las ayudas que se dan a grandes eventos, ya se trate de un festival, la copa Davis o la Fórmula 1, no vienen de las concejalías de Cultura, sino de las de turismo. El dinero que se da a un promotor busca el movimiento de masas y la atracción de turistas al territorio. Así que puede ser que esa burbuja estalle porque, debido a la guerra en Ucrania o la inflación, el turismo se resienta (porque hay una burbuja de turismo, aunque no hablamos de ello), y si esa burbuja de turismo estalla, provocará que también estalle la asistencia a ciertos festivales que necesitan turismo, porque no pueden vivir solo del público que tienen en su territorio».

Cabe preguntarse, entonces, por teorías como la que despliega William Deresiewicz en su brillante ensayo La muerte del artista, según la cual, y como parte del proceso de gentrificación de las ciudades, muchas de estas han comenzado a competir entre ellas por convertirse en lugares atractivos para vivir. Lugares atractivos para las grandes empresas multinacionales, que necesiten abrir sedes locales en todos los países en los que operan, y para los profesionales con grandes ingresos, que cada vez dependen menos de una localización física. Para ello, esas ciudades promueven un entorno con buenos colegios y hospitales, un ambiente abierto en cuanto a las opciones sexuales de sus habitantes y una programación cultural estable, que incluya museos, pero también conciertos y espectáculos. A Saavedra, la idea le parece interesante. «De hecho, hay un proceso evidente de gentrificación de los festivales, y un ejemplo paradigmático es el BBK Live de Bilbao. Es un festival que no habría tenido sentido sin el proceso de transformación de la ciudad: sin un Guggenheim, por ejemplo, no habrían convencido a Radiohead para tocar en la ciudad. Así que el festival existe por la evolución de Bilbao como ciudad y su regeneración urbana. Me da la impresión de que en Málaga está pasando lo mismo, quizás de una manera más vulgar, pero me parece que la creación este año de dos festivales en la Costa del Sol es un síntoma evidente».