Los primeros recuerdos que tengo sobre historias del Oeste llegan desde casa de mis abuelos. Era terrera, pequeñita, con un salón oscuro que nunca nadie usaba (sillas de madera noble, porque se habían tallado allí mismo), el baño recién hecho, la cocina, pasillo separando vivienda y cuadra. Justo al entrar, a tu izquierda, un mueble enorme con la tele (tele de culo, inmensa, quintal y medio, aproximadamente) y cientos de libros. La mayoría eran de a peseta, novelillas con tapas blandas y hojas llenas de manchitas marrones. Mis abuelos, los dos, leían, y disfrutaban de la literatura como lo que es: un juguete que, sobre todo, debe divertir.

Allí tenían novelas del Oeste, claro. Marcial Lafuente Estefanía, Silver Kane, Curtis Garland. Portadillas con ilustraciones pulp, colores recargados (o blancuzcos si habían estado mucho tiempo al sol), doscientas páginas de narrativa fácil, aventurera e intercambiable. Pero entretenía, vaya si entretenía. Pasa que yo hojeaba aquello y me extrañaba un poco, porque para mí vaqueros eran otra cosa, y miraba a mi abuelo y no tenía ni sombrero de ala ancha, ni jeans, ni pistolas en el cinto (escopeta sí había en casa, claro, por si las lindes se movían). Mi abuelo vestía buzo azul o camisa de cuadros —depende del día—, y siempre iba agachándose por la huerta para sorrapear hierbajos a mano. Ah, por agosto salía de casa con un pellizco de sal en el bolsillo, para comerse un tomate recién arrancado de la rama, entre tierra marrón y hojas con tono azul sulfato. También tenía vacas, diez o doce, frisonas, majísimas, pero resultaba muy distinto a los vaqueros de los libros. Aquel era mi abuelo.

Así que mi proximidad con el género es, por así decirlo, extraña.

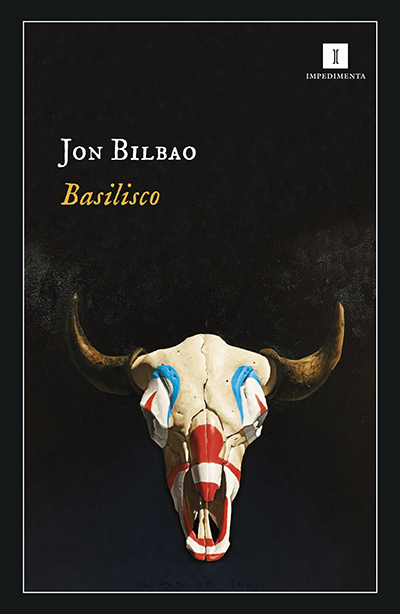

Tampoco es que lo escrito por Jon Bilbao en Basilisco (Impedimenta, 2022) sea una peli del Oeste al uso. Sí a ratos, aunque con sus matices, pero no es aceptable explicación al hablar de la matrioshka gorda. Digamos que hay aquí un algo de John Ford, sí, pero también su miaja de Borges (un Borges posmoderno, que es algo que Borges hubiese odiado, pero Borges al fin), su más allá de Paul Auster, su póngame un poquito de Foster Wallace, solo para probar, que mucho se acaba repitiendo. Constructo literario de primer orden (cobro por meter palabras como constructo en mis reseñas) que se puede leer a varios niveles y disfrutar desde varios puntos de vista, como los fines de semana —salvo si hay comida familiar—.

Lo primero que llama la atención es el andamiaje. Que parece antología de relatos, solo que meh, y en realidad hay una novela subterránea allí, latiendo, y cada cuento ayuda a comprender tramas del argumentario grandote, como si fuera lo del pirata en Watchmen, y, además, es que ese hilillo que une los cachitos de hierro y cromo tiene mucho de metaliterario (a tres niveles, incluso, durante un episodio especialmente frenético), así que la cosa es un disfrute, porque a mí la metaliteratura es algo que me chifla cuando está bien hilvanada (cuando no lo está salen churros gordísimos que venden miles de ejemplares, porque eres un señoro catedrático y ya te la sopla todo un montón). Vamos, que la novela —o la nouvelle más las narraciones breves— dialoga con el lector todo el tiempo, lo que siempre es de agradecer, porque demuestra no solo cierta maestría literaria por parte del escribidor sino también, y quizá sobre todo, un respeto a la inteligencia de quien compra el libro que no abunda por estos lares (los escritores suelen ser tíos pomposos, con jerséis de cuello cisne, cierta altanería por la opinión ajena y cara de hacer caca regular).

La estructura se va articulando en base a narraciones dentro de la narración, como si fuera Boccaccio más allá de las Rocosas. O Potocki con bandoleros trotones del Gran Lago Salado (en vez de patilludos en Sierra Morena, que siempre dan colorcillo al tema). Vamos, juego de cajas chinas, seguro que ustedes me entienden, porque tienen su culturilla general y han leído mucho más que yo. No son las únicas referencias, afortunadamente, que una de las gracias en la posmodernidad (esa que inventaron entre Cervantes y Sterne) es ir cargando de guiños reconocibles cada capítulo. Y, de esa forma, aquí puede el lector contemplar un auténtico relato lovecraftiano, con sus simas inenarrables, sus horrores sin nombre y sus aberraciones ctónicas. Uno, por cierto, que es mucho más lovecraftiano cuanto menos lovecraftiano parece, aunque suene a paradoja. Bueno, igual es una paradoja, pero yo no lo veo de esa manera. Ah, por aquello de establecer filiación: aparece también eco claro a Stephen King, que es hijo (a veces sin herencia reconocida) del feote nacido en Providence. Alusión clarísima, creo, en cierto pasaje de Basilisco. Quienes hayan leído las aventuras de Roland van a esbozar esa sonrisa superagradable de cuando captas el asunto (y a quienes no las hayan leído no les pueden interesar menos este tipo de cosas, así que no destriparé aquí lo de Bilbao para dármelas de listo).

Claro que hay otro relato, el del mundo real (que es mucho menos real, a veces, de lo real que puede ser el mundo que imaginamos). Allí donde Jon Bilbao vuelve a algunos de sus predios habituales. Las relaciones de pareja, los celos y las dudas, la difícil convivencia con un escritor (puede ser un infierno, oh, sí), el paisaje de Asturias como retorno a la niñez (con todo lo que de esperanzas y miedos esconde siempre la niñez). Hay saborcillos que te suenan, como si el autor nos llevase por caminos que creemos conocer, sí, pero cambiaron ligeramente desde nuestra última visita. Y allí llegan los extravíos más peligrosos, claro, porque la arrogancia se cruza con nuestro «yo ignorante», y pasamos bien rápido de Heidi a Midsommar. Que no hay Midsommar aquí, ojo, pero es para hacernos entender. Y eso, que volvemos a temas y paisajes ya conocidos (entre otras cosas de Los extraños) y juega Bilbao con nuestra mente, con nuestro ir construyendo el mundo, con el limes que establecimos entre lo que es real y lo que solo inventamos. Se puede disfrutar el libro en el plano de las ideas, sí, pero también puede uno dejarse mecer por esa deliciosa sensación de extrañeza que llaman «inquietud». Esa que te obliga a mirar cada ratito por encima del hombro, no vaya a ser que…

También hay aspectos meramente literarios, no vayan a pensarse. La precisión en el adjetivo, por ejemplo, que a mí es una cosa que me chifla (todos mis adjetivos suelen ser «bonito» o «feo»). Y la ligera variación de ritmo entre las partes «de western» y las partes «de no western» (que no es sino una remembranza del relato oral cuando se cuenta en condiciones). Y, sobre todo, esa muda en los esquemas clásicos del Oeste, marchando un poco más allá de vaqueros, sheriffs y malhechores. Que los hay, sí, pero también otras cosas. Con sus duelos, cómo no, aunque pelín bizarros. Un poco como el gran tiroteo que culmina City, de Alessandro Baricco, otra novela donde nada es lo que parece.

Y menos mal.

Todo eso entrega Basilisco, así que merece la pena disfrutarse desde varios puntos de vista. Y, además, qué coño, siempre quise empezar una historia con algo parecido a «El plan era atractivo solo a medias…». Cómo no seguir leyendo desde ahí…

| Basilisco Jon Bilbao Impedimenta (Madrid, 2020) 304 páginas 22,00 € |

Pingback: «Araña», de Jon Bilbao: el bicho que nos habita