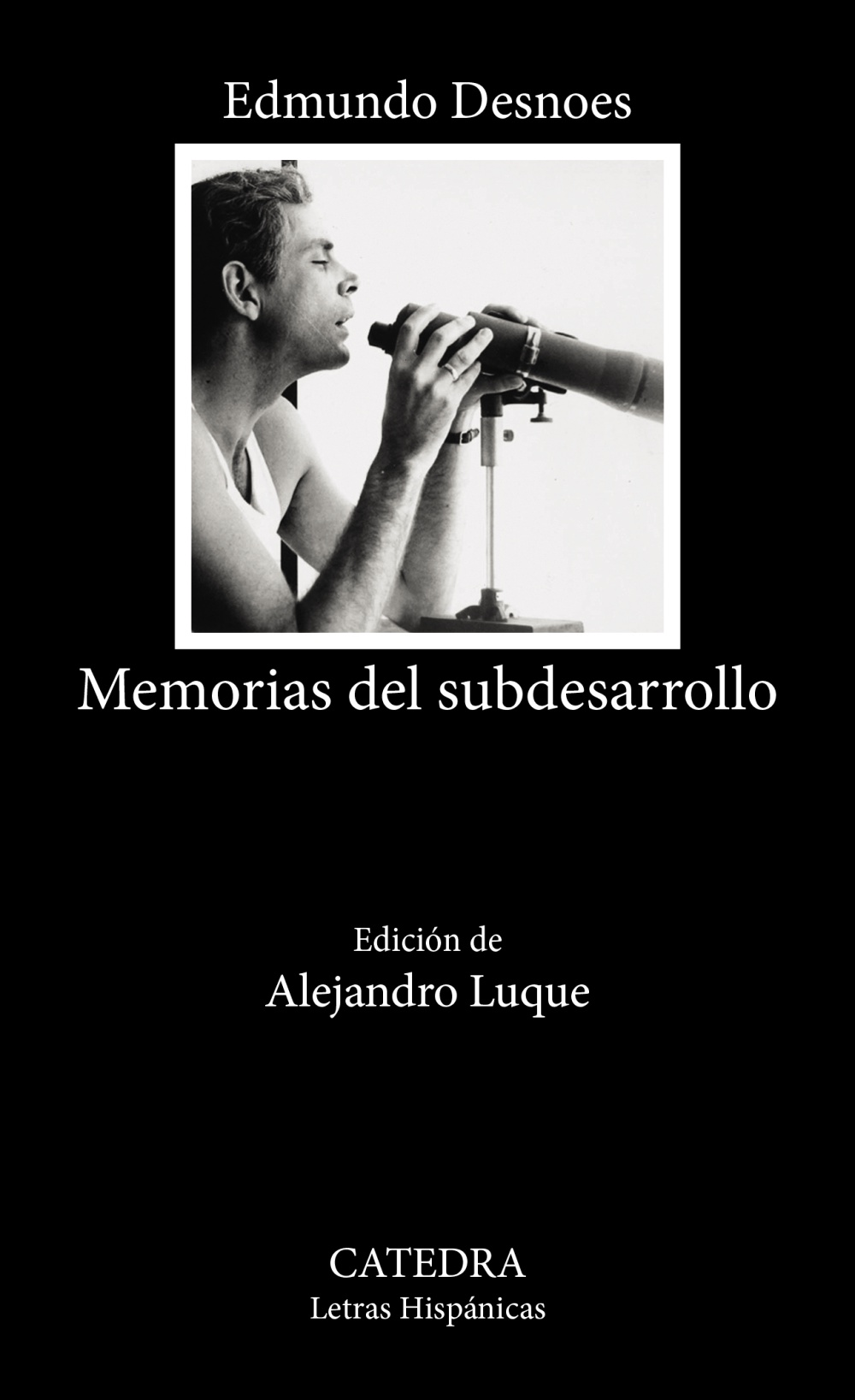

Memorias del subdesarrollo de Edmundo Desnoes y edición de Alejandro Luque (Cátedra)

Todos los que me querían y estuvieron jodiendo hasta el último minuto se han ido ya». Así de rotunda comienza —y ya no para— esta novela de Edmundo Desnoes (1930-2023), narrada en primera persona a modo de diario, que supuso la consolidación de su talento narrativo. Es la crónica de la alienación y el hundimiento de Sergio Malabre, un burgués sin futuro en la trágica Cuba posrevolucionaria y previa a la Crisis de los Misiles, quien mientras todos a su alrededor se exilian, queda en la Isla-trampa como único testigo de una realidad ajena, cuyo vocabulario no entiende. Este memorable protagonista afronta con desapasionamiento existencialista sus frustraciones amorosas y literarias, cargando como alma en pena con su nueva libertad-soledad en aquel contexto: «Yo soy en el socialismo un muerto entre los vivos». Tras la muerte del autor cubano, se precisaba un rescate de esta obra tan fuera de su tiempo en lo formal, lejos de los realismos imperantes —el socialista y el mágico— y que, bebiendo de Camus, Dostoievski, Kafka o Baroja, se decanta en una sorprendentemente moderna novela de la incertidumbre. La excelente introducción a cargo del editor, el escritor y crítico literario Alejandro Luque, resalta la resonancia de algunos de los temas (identidad, mestizaje, poscolonialismo, control estatal…) de este retrato punzante y honesto de un mundo en el que «a las sospechosas certezas solo cabe oponerles las más razonables y radicales dudas.

Todos los que me querían y estuvieron jodiendo hasta el último minuto se han ido ya». Así de rotunda comienza —y ya no para— esta novela de Edmundo Desnoes (1930-2023), narrada en primera persona a modo de diario, que supuso la consolidación de su talento narrativo. Es la crónica de la alienación y el hundimiento de Sergio Malabre, un burgués sin futuro en la trágica Cuba posrevolucionaria y previa a la Crisis de los Misiles, quien mientras todos a su alrededor se exilian, queda en la Isla-trampa como único testigo de una realidad ajena, cuyo vocabulario no entiende. Este memorable protagonista afronta con desapasionamiento existencialista sus frustraciones amorosas y literarias, cargando como alma en pena con su nueva libertad-soledad en aquel contexto: «Yo soy en el socialismo un muerto entre los vivos». Tras la muerte del autor cubano, se precisaba un rescate de esta obra tan fuera de su tiempo en lo formal, lejos de los realismos imperantes —el socialista y el mágico— y que, bebiendo de Camus, Dostoievski, Kafka o Baroja, se decanta en una sorprendentemente moderna novela de la incertidumbre. La excelente introducción a cargo del editor, el escritor y crítico literario Alejandro Luque, resalta la resonancia de algunos de los temas (identidad, mestizaje, poscolonialismo, control estatal…) de este retrato punzante y honesto de un mundo en el que «a las sospechosas certezas solo cabe oponerles las más razonables y radicales dudas.

El buen mal de Samanta Schweblin (Seix Barral)

Poco antes del cierre de este número de Mercurio, Samanta Schweblin desmentía en redes sociales una falsa noticia sobre su muerte asegurando estar «más viva que nunca». Su regreso al cuento, el género que parece brotarle más natural, lo confirma: seis relatos protagonizados por personajes atrapados con sus fantasmas, que irrumpen en su cotidianidad para mostrarles que ellos mismos son almas encerradas. Todos comparten un espacio liminar por cuyos resquicios asoman la culpa, la locura, la violencia, el duelo o el miedo («nadie aprende del miedo»); otra dimensión donde la distinción entre lo real y lo imaginado no procede; donde todo es verdad, desasosegante pero aceptada y reveladora y, en ese sentido, buena. La autora argentina retuerce las posibilidades del lenguaje y la psicología con su prosa tensa y absorbente que brilla en escenarios de perturbadora atmósfera, en zonas de claroscuro existencial, tan vívidas como propias de la confusión de la duermevela. Un extrañamiento que no debería extrañarnos a estas alturas, pues como dice Schweblin la normalidad es una de nuestras más asentadas ficciones. «¿Quiere pavonearse entre los vivos como si no hubiera pasado nada?», pregunta alguien en la obra más reciente de una escritora (elogiada por otros maestros de la narrativa contemporánea como Lorrie Moore, Siri Hustvedt, Enrique Vila-Matas o Leila Guerriero) que parece de otro mundo.

Poco antes del cierre de este número de Mercurio, Samanta Schweblin desmentía en redes sociales una falsa noticia sobre su muerte asegurando estar «más viva que nunca». Su regreso al cuento, el género que parece brotarle más natural, lo confirma: seis relatos protagonizados por personajes atrapados con sus fantasmas, que irrumpen en su cotidianidad para mostrarles que ellos mismos son almas encerradas. Todos comparten un espacio liminar por cuyos resquicios asoman la culpa, la locura, la violencia, el duelo o el miedo («nadie aprende del miedo»); otra dimensión donde la distinción entre lo real y lo imaginado no procede; donde todo es verdad, desasosegante pero aceptada y reveladora y, en ese sentido, buena. La autora argentina retuerce las posibilidades del lenguaje y la psicología con su prosa tensa y absorbente que brilla en escenarios de perturbadora atmósfera, en zonas de claroscuro existencial, tan vívidas como propias de la confusión de la duermevela. Un extrañamiento que no debería extrañarnos a estas alturas, pues como dice Schweblin la normalidad es una de nuestras más asentadas ficciones. «¿Quiere pavonearse entre los vivos como si no hubiera pasado nada?», pregunta alguien en la obra más reciente de una escritora (elogiada por otros maestros de la narrativa contemporánea como Lorrie Moore, Siri Hustvedt, Enrique Vila-Matas o Leila Guerriero) que parece de otro mundo.

Silencios que matan de Jordan Harper (Salamandra)

La fauna del Hollywood más siniestro y podrido, en la era donde se ha comenzado a rastrear la huella de los depredadores tipo Weinstein o Epstein, es el centro de los dardos de esta novela negra escrita en estado de gracia. Tras su estupendo debut con La educación de Polly McClusky, Jordan Harper firma este thriller de ritmo implacable donde todo, incluso al plasmar la sórdida banalidad de lo lujoso, suena a música celestial: «Hay dos hombres y una mujer repantigados como cojines en el sofá de estilo retro. Su tren de vida y las operaciones de relleno facial los han convertido en trillizos». Esa poética resabiada, deudora del noir clásico de Chandler o Hammett, la más moderna aura de desolación de Denis Johnson y la obvia referencia al L. A. Confidential de Ellroy se agitan aquí con las maneras ligeras y sin complejos de la literatura pulp para contar las dinámicas del poder, el dinero y la violencia (sexual) en la trastienda de la fábrica de los sueños. Oportunamente, el autor norteamericano elige dos aspectos en torno al mundo del famoseo, las relaciones públicas y la seguridad, que retratan a la perfección esta era donde lo que importa es el «Relato» —mencionado con irónica mayúscula— y cómo se maquilla un ojo morado, no quién lo hizo y, ni mucho menos, quién merece ser juzgado por algo más que un post en redes sociales.

La fauna del Hollywood más siniestro y podrido, en la era donde se ha comenzado a rastrear la huella de los depredadores tipo Weinstein o Epstein, es el centro de los dardos de esta novela negra escrita en estado de gracia. Tras su estupendo debut con La educación de Polly McClusky, Jordan Harper firma este thriller de ritmo implacable donde todo, incluso al plasmar la sórdida banalidad de lo lujoso, suena a música celestial: «Hay dos hombres y una mujer repantigados como cojines en el sofá de estilo retro. Su tren de vida y las operaciones de relleno facial los han convertido en trillizos». Esa poética resabiada, deudora del noir clásico de Chandler o Hammett, la más moderna aura de desolación de Denis Johnson y la obvia referencia al L. A. Confidential de Ellroy se agitan aquí con las maneras ligeras y sin complejos de la literatura pulp para contar las dinámicas del poder, el dinero y la violencia (sexual) en la trastienda de la fábrica de los sueños. Oportunamente, el autor norteamericano elige dos aspectos en torno al mundo del famoseo, las relaciones públicas y la seguridad, que retratan a la perfección esta era donde lo que importa es el «Relato» —mencionado con irónica mayúscula— y cómo se maquilla un ojo morado, no quién lo hizo y, ni mucho menos, quién merece ser juzgado por algo más que un post en redes sociales.

Maeternidades virtuosas de María do Cebreiro Rábade (Akal)

Según la autora de este libro, poeta y ensayista de amplia trayectoria, hoy en día «parecería que para poder ejercer los roles de crianza, las madres deben convertirse, simultáneamente, en nutricionistas, pediatras, asesoras del sueño, coachs emocionales y neurocientíficas». Maternidades virtuosas (irónico adjetivo) constata un giro discursivo en este asunto, campo simbólico abonado por una desmedida publicación de contenidos en manuales, redes sociales, foros y blogs, que polarizan las posturas entre una defensa a ultranza y confesional de las bondades de ser madre y una crítica feroz desde premisas cientifistas. Frente a ello este clarividente ensayo, que no elude la experiencia maternal de su autora pero se construye sobre una rigurosa amplitud de miras, establece un análisis de las condiciones de la crianza en la actual sociedad de consumo, detectando cómo la falta de saberes transmitidos y de autoridad médica han derivado en prácticas tecnocráticas de vigilancia y autocontrol (de la madre y del bebé), de modo que «las reglas que rigen el mundo laboral pasan a impregnar el mundo en apariencia íntimo de los cuidados». Como alternativa a estas nuevas maternidades colmadas de competitividad, presión, hiperconectividad, afectación, etiquetas y tics de autoayuda, María do Cebreiro propone una biopoética de la crianza en comunidades abiertas, receptivas a las dimensiones no humanas de la vida, para imaginar juntas otras formas de criar y crear.

Según la autora de este libro, poeta y ensayista de amplia trayectoria, hoy en día «parecería que para poder ejercer los roles de crianza, las madres deben convertirse, simultáneamente, en nutricionistas, pediatras, asesoras del sueño, coachs emocionales y neurocientíficas». Maternidades virtuosas (irónico adjetivo) constata un giro discursivo en este asunto, campo simbólico abonado por una desmedida publicación de contenidos en manuales, redes sociales, foros y blogs, que polarizan las posturas entre una defensa a ultranza y confesional de las bondades de ser madre y una crítica feroz desde premisas cientifistas. Frente a ello este clarividente ensayo, que no elude la experiencia maternal de su autora pero se construye sobre una rigurosa amplitud de miras, establece un análisis de las condiciones de la crianza en la actual sociedad de consumo, detectando cómo la falta de saberes transmitidos y de autoridad médica han derivado en prácticas tecnocráticas de vigilancia y autocontrol (de la madre y del bebé), de modo que «las reglas que rigen el mundo laboral pasan a impregnar el mundo en apariencia íntimo de los cuidados». Como alternativa a estas nuevas maternidades colmadas de competitividad, presión, hiperconectividad, afectación, etiquetas y tics de autoayuda, María do Cebreiro propone una biopoética de la crianza en comunidades abiertas, receptivas a las dimensiones no humanas de la vida, para imaginar juntas otras formas de criar y crear.