El mismo día en que se cumplen diez años del accidente me saco el último vidrio de la cabeza. Abro los ojos después de una noche incómoda y lo siento: clavado a la altura de la nuca, asomándose como una suerte de piedra que hace presión para salir, abriendo la piel, pujando, esperando una liberación rápida. Me paso la mano y acaricio con cuidado el dolor. Al tacto parece el extremo de un alfiler. Una punta filosa que brota dentro de mi dormitorio todavía oscuro, con la luz del día apenas entrando por la persiana. Con dos dedos hago presión y el vidrio sale expulsado desde mi cabeza hacia la cama. Es minúsculo. Igual a las decenas de astillas que me saqué durante el primer año de recuperación. El médico que hizo mi seguimiento en ese entonces, me había advertido que durante los primeros seis meses mi cuerpo iba a despedir los vidrios que se me habían metido; pero que no me asustara si tiempo después, mucho tiempo después, aparecía algún rezagado. Así que esta mañana, a diez años de aquella otra, luego de haber chocado el auto de mi padre contra una columna, sale el último de todos los vidrios que he tenido incrustados.

Lo extraño, además de la coincidencia con la fecha, es volver a tener entre mis manos algo de ese día. Un brillante que viajó en el tiempo y para el que mi propio cuerpo funcionó de canal. ¿Me he vuelto una especie de museo vivo donde puedo enterrar cosas? ¿Seré yo misma un recipiente para lo que no quiero volver a ver? Quién sabe. Por lo pronto todavía me falta un buen rato para salir de la cama y pensar con claridad. Para empezar, tengo que esperar a que mi cuidador llegue y eso sí que lo puedo adivinar: va a entrar pidiendo perdón por la tardanza, agitado, con el pánico en los ojos y lanzando alguna excusa fácil. Pero lo bueno de esperar siendo alguien que no puede moverse sin ayuda es la culpa que se genera. Una culpa muy puntual que, por lo general, trae premios.

Mi columna está particularmente punzante esta mañana. Hay un lugar, un punto específico entre mis lumbares, que concentra el dolor de un puño presionando la vértebra, de la vértebra presionando el nervio. Si me muevo, el nervio funciona como un relámpago: una descarga eléctrica avanza por mis piernas y mi espalda hasta llegar a la nuca y después al cerebro. Ahí se instala por unos minutos largos en que el resto del mundo parece suspenderse, en donde no quiero, ni siquiera, mover el abdomen para respirar, donde no hay forma de pensar en otra cosa que no sea esta vértebra fracturada, quebrada en varias partes, que desde hace diez años me recuerda que cualquier movimiento puede ser una tormenta.

No tengo mucha memoria del choque. Solo haber pisado el acelerador y después haber cerrado los ojos. Lo siguiente ya es el hospital. No vi cómo quedó el auto, no vi quién me ayudó ni cómo me trasladaron. No hay registro en mi cerebro. Es un capítulo perdido, una página mal impresa, un instante a oscuras. Pero más allá de no recordar las imágenes, siempre me pregunto cómo habrá sonado ese momento. Las voces de las personas, la llamada a la ambulancia, la sangre avanzando sobre el volante, los vidrios desprendiéndose, un hilo de saliva cayendo, la radio del auto que se prende y que, después, alguien apaga. Cada tanto busco en YouTube videos que muestren accidentes de tránsito. No me interesa tanto lo que hay para ver sino lo que se escucha. Una secuencia de sonidos más o menos similares que tienen algo en común: entre que sucede el impacto y llega alguien, hay un silencio. Un silencio breve. Hueco. El más absoluto de todos los que existen.

Ya me está llamando. El teléfono de mi mesa de luz vibra y prende la luz de la pantalla. Tres «a» mayúsculas y al lado la palabra «padre». Lo atiendo y me pregunta cómo estoy, si ya llegaron a levantarme. Le digo que sí, que estoy bien y me quedo callada esperando a que siga la conversación.

—Diez años hoy —dice.

—Diez años —repito.

Hay un silencio. Uno parecido al que le sigue a los accidentes. Pero vuelve a hablar, retoma la palabra y nos salva, a los dos, del vacío.

—Me acordé de algo —dice— de una cosa que me dijiste cuando eras una niña, cuando tenías unos siete, ocho años. Sé que era sábado porque no trabajaba y supongo que estaríamos en otoño porque llevábamos camperas pero no bufandas. Caminábamos de la mano, lento, con las caras todavía dormidas. En ese entonces vivíamos en un barrio tranquilo, con casas bajas y pocas personas, con algún auto que pasaba cada tanto y sin apuro.

—Me acuerdo del barrio, o bueno, de la calle en realidad, tenía un nombre gracioso, ¿no?, Coronel algo.

—Coronel Alegre —completa—. Cuestión que caminábamos, creo que yendo al supermercado o quizás solo paseando, y de repente me preguntaste «¿qué harías si ahora me atropella un auto?»

Se me escapa una risa fuerte aunque mi padre, en su casa, recién levantado, se haya quedado en silencio. Intento escuchar su respiración, meterme dentro del teléfono, notar algo del otro lado. A la larga, por fin, él también se ríe.

Cuando era niña estaba obsesionada con los autos. Había aprendido de memoria las marcas más importantes y las ordenaba en una especie de ranking personal, así tenía bien claro qué responder cuando alguien me preguntaba cuál era mi favorita, cosa que, claro, no pasaba nunca. En la calle me quedaba pasmada mirando los coches lustrosos y brillantes, pensando que eso era lo más parecido a tener una estrella caída entre nosotros. Me preguntaba, siempre, invariablemente, quiénes eran esas personas que manejaban las estrellas herméticas, sin acceso, veloces. Por lo general, la pregunta quedaba sin respuesta, con los vidrios polarizados hasta arriba, no dejando filtrar nada de lo que pasaba dentro. Pero a veces tenía suerte. Una suerte inesperada. Algún conductor dejaba la ventanilla baja y podía verlo durante el breve tiempo de un semáforo. Siempre eran hombres. Hombres mirando al frente, fantasmas con un pie arriba del acelerador que desaparecían en segundos y dejaban un espacio vacío. Quería ser uno de ellos, me acuerdo. Quería ser de los que se iban. De los que nunca tocaban el piso.

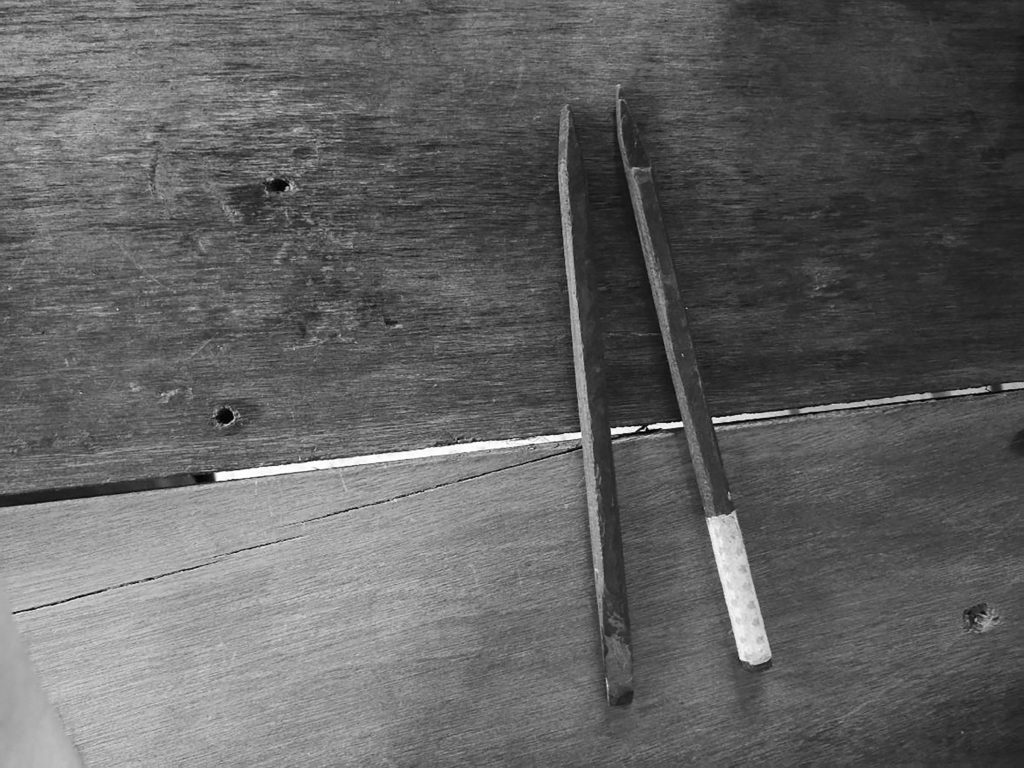

Vuelvo a mirar el vidrio que me saqué de la cabeza. Me había olvidado que lo tenía entre mis dedos, sosteniéndolo como si mi mano fuera una pinza, como si se tratara de una piedra preciosa que encontré excavando en las profundidades de mi cráneo. Sé que este, de verdad, es el definitivo. Que esto que sostengo es el último milímetro del accidente. Es gracioso decirle así: accidente. Hace algún tiempo busqué la palabra para saber exactamente lo que quería decir. Encontré algo como «suceso imprevisto que altera la marcha normal de las cosas». Lo mío no había sido ningún accidente. Ese día me senté en el auto de mi padre con la decisión de morirme. Nada había alterado el curso de mis cosas. Si me esfuerzo, todavía puedo sentir la vibración del auto encendido. La adrenalina. Las manos inquietas sobre el volante, sobre la palanca de cambios, sobre mi propia cara. Y después, a causa de la velocidad, la cabeza dándose contra el asiento. La proximidad de la columna. La inminencia del impacto. Y, por fin, el golpe. Un golpe único, concentrado, que retumbó en toda mi estructura ósea.

Pero las cosas a veces salen mal. Y los huesos a veces se rompen. Y una queda de ojos abiertos, en una camilla incómoda, escuchando a desconocidos hablar sobre la inmovilidad; no entendiendo en qué falló el golpe, preguntando qué más faltó, qué hubiese sido necesario para que los vidrios calaran más hondo, para que atravesaran el cuerpo entero, de un lado a otro, dejando cruces, túneles superpuestos, caminos rasgados. Pero nadie responde, porque no hay forma de saber lo que hubiese sido, no hay forma de saber algo más que lo que está siendo ahora, en este momento, cuando desde mi habitación siento los pasos apurados, la puerta abriéndose y la premonición que se cumple. Aparece mi cuidador con poco aire, pidiendo disculpas desde la entrada, ganando tiempo mientras se quita el abrigo y recupera el aliento. Hoy será un buen día, pienso. La demora es de casi dos horas. La falta es grande. Quizás, para saldar la deuda, pueda pedir un deseo.

Con la colaboración del Máster en Creación Literaria de la BSM-UPF, dirigido por Jorge Carrión y José María Micó, quince años formando a escritores de España y América Latina. Más información aquí.

Eugenia Ladra nació en 1992 en Montevideo, Uruguay. Publicó los plaquettes La naturaleza de la muerte (2019) y El espacio podría sonar así (2020) por Fardo Editorial. Entre 2021 y 2022 cursó el Máster en Creación Literaria en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.

La amo, que bien que escribe esta chica.