El viejo debate sobre los límites entre artesanía y arte pierde su sentido y acaba por diluirse ante la contemplación de la obra de Julio González. Sus esculturas, testigos y actores de aquella travesía del cubismo a la abstracción que atravesó las primeras décadas del siglo pasado, delatan tanto amor por la materia como voluntad de innovación. Son las criaturas de un hombre que ha conocido el trabajo manual sobre el metal y a la vez participa intensamente de una época de abrumadora efervescencia creativa para Europa.

La exposición que le dedica hasta el próximo mes de octubre el Pompidou de Málaga conviene ser contemplada después de recorrer morosamente otra extensa muestra del mismo museo, « De Miró a Barceló. Un siglo de arte español». Entre obras de Picasso, Juan Gris o Gargallo, en diálogo con Man Ray, Yves Tanguy, Magritte, Giacometti o Francis Picabia, entre otros muchos, nos sentimos transportados al París que, como centro del mundo que fue, iba a llenarse de talentos españoles. Y nos permite también preguntarnos cuánto alimentó la Ciudad de las Luces el espíritu de aquellos creadores, pero también cuándo dieron éstos a la cultura parisina y francesa, qué poderoso influjo ejercieron sobre ella. Ahí, en medio de esos caminos felizmente cruzados, reconocemos de pronto a Julio González Pellicer.

González (Barcelona, 1876-Arcueil, 1942) se adelanta a casi todos. Hijo y nieto de orfebres y forjadores de origen castellano, llega a la capital francesa en 1900. Un año después conocerá allí a Picasso —con quien mantendrá una fértil colaboración andando el tiempo—, y ya en 1903 participa en el Salón de la Societé nationale des beaux-arts. Y como hombre familiarizado con la fragua, acostumbrado desde niño a martillar, forjar y repujar, desarrollará su sensibilidad a la luz del metal al rojo para ir dando forma a una obra personal y genuina.

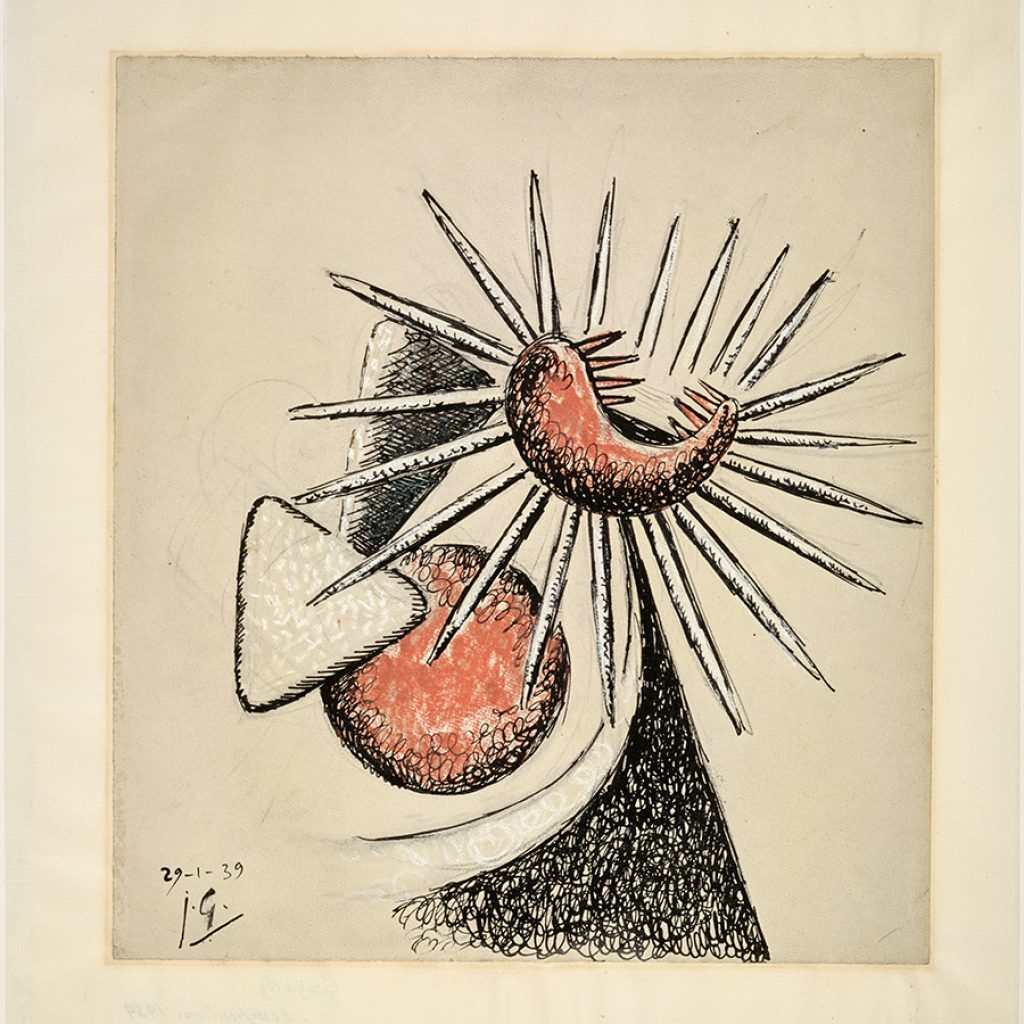

Sus primeras máscaras de cobre repujado son todavía el tanteo de un talento por definir. Pero basta asomarse a sus relieves recortados, como la Máscara recortada de Pilar al sol, para entender el salto que se está produciendo en él. La superposición de planos de hierro informa de una inquietud por los volúmenes y los espacios que va a concretarse, en los años 30, en unas esculturas lineales de plena madurez. La cercanía de Picasso, particularmente intensa entre 1928 y 1932, le impulsará a buscar soluciones basadas en la capacidad sintética del dibujo —lo que bautizaría como «dibujo en el espacio»—, al tiempo que ayuda al malagueño a concretar sus ideas, especialmente a partir del proyecto del monumento funerario dedicado a Apollinaire.

El tópico que señala a González como mero epígono o imitador de Picasso carece por tanto de base, toda vez que, como señala Tomás Llorens, las obras de uno y otro son «el resultado de procesos creativos diferentes», el producto de talentos conectados por una fuerte complicidad, pero definitivamente libres e independientes. La pieza sucesivamente conocida como El Ángel, El Insecto y La Bailarina, esa mantis que se antoja a la vez ángel de la muerte, se nos muestra acompañada de una extensa galería de bocetos que desvelan el meticuloso proceso creativo de Julio González, con su no menos minucioso desarrollo técnico.

Cabe recordar que la escultura es solo una de las facetas que cultivara González en su intensa faena creativa. De nuevo hay que insistir en que se trata de un hombre de oficios, que se expresará por igual a través de la pintura, la escultura, la arquitectura, la cerámica, la ebanistería, como vidriero o diseñador de vestidos y bordados. Y todo ello sin desatender la tienda de Montparnasse donde vendía las joyas diseñadas por su familia, así como a otras actividades utilitarias, como su trabajo de ayudante técnico en el taller de Brancusi, que le ayudó a potenciar su experiencia y ampliar su propia clientela. Tal vez por ello, el poeta Jean Cassou lo definirá como «uno de esos españoles que han aportado a la escuela francesa un fermento de curiosidad, de capricho y, en el sentido más vivo del término, de genio».

La muestra, procedente de los fondos del Museo Nacional de Arte Moderno de París con la colaboración de la Fundación La Caixa, y comisariada por Brigitte Leal, se completa con una serie de autorretratos que remiten al tiempo en que González, a salvo de la guerra en la zona libre del suroeste francés, se refugia en el dibujo y el grabado al carecer de taller, acaso por primera vez en su vida.

Es ahí donde su interés por el rostro humano se redirige hacia él mismo. Cuentan que sus últimas palabras en la localidad de Arcueil, en el Valle del Marne, fueron estas: «Ahora ya sé dónde voy, todo está claro para mí».

| Julio González Comisariada por Brigitte Leal Centro Pompidou de Málaga Hasta el 17 de octubre de 2021 |