La entrada del gólem en la literatura alemana tuvo lugar exactamente en 1808. Fue entonces cuando Jakob Grimm, el mayor de los dos famosos hermanos, se hizo eco en el Zeitung für Einsiedler de una vieja leyenda judía:

Después de pronunciar ciertas oraciones y de respetar varios días de ayuno, los judíos polacos modelan a partir de arcilla o barro la figura de un hombre, y pronunciando sobre él el milagroso Stemphoras [el nombre de Dios], le dotan de vida. No puede hablar, pero entiende a la perfección cuanto se le dice y ordena. Le llaman golem, y se sirven de él para realizar toda clase de tareas caseras. Nunca debe abandonar la casa. En su frente lleva escrito ‘emeth [verdad]; cada día que pasa gana peso y se vuelve algo mayor y más fuerte que el resto de los habitantes de la casa, sin importar lo pequeño que fuera al principio. Por miedo, a veces le borran la primera letra, de manera que sólo queda meth [muerto], como consecuencia de lo cual se derrumba y vuelve a convertirse en barro de nuevo. Pero una vez, el golem de un hombre creció tanto y él le permitió seguir creciendo de tal modo que no pudo alcanzar su frente. Horrorizado, el hombre ordenó a su sirviente que le quitase las botas, con la intención de alcanzar su frente cuando se agachara. Así ocurrió, y la primera letra fue borrada con éxito, pero el montón de barro cayó sobre el judío y le aplastó.

Conviene comenzar por la etimología: golem, término hebreo que aparece sólo una vez en la Biblia (Salmo 139, versículo 16), equivale a materia bruta, trozo de tierra informe y sin desbastar, y de ahí, también, a embrión. Originalmente, designa a una figura de barro o arcilla que, sirviéndose de palabras extraídas de la Torá (o de encantamientos), el devoto podía dotar de vida del mismo modo en que Yahvé, en Su infinita sabiduría, había animado a nuestro padre Adán en el paraíso. Los paralelos entre la creación del primer hombre y el nuevo son obvios: los propios términos los avalan. Adán viene de adamah, tierra, la misma de la que el muñeco surge en manos del cabalista: en realidad, tanto el propio Adán como el resto de sus hijos no somos más que muñecos mayores y más antiguos, o glamim, que es el plural correcto de la palabra en hebreo.

Conviene comenzar por la etimología: golem, término hebreo que aparece sólo una vez en la Biblia (Salmo 139, versículo 16), equivale a materia bruta, trozo de tierra informe y sin desbastar, y de ahí, también, a embrión. Originalmente, designa a una figura de barro o arcilla que, sirviéndose de palabras extraídas de la Torá (o de encantamientos), el devoto podía dotar de vida del mismo modo en que Yahvé, en Su infinita sabiduría, había animado a nuestro padre Adán en el paraíso. Los paralelos entre la creación del primer hombre y el nuevo son obvios: los propios términos los avalan. Adán viene de adamah, tierra, la misma de la que el muñeco surge en manos del cabalista: en realidad, tanto el propio Adán como el resto de sus hijos no somos más que muñecos mayores y más antiguos, o glamim, que es el plural correcto de la palabra en hebreo.

Gershom Scholem (cuyo La cábala y su simbolismo es una de las fuentes esenciales sobre la cuestión) nos cuenta que, en principio, la idea de la fabricación de un gólem o las instrucciones para llevarla a cabo (que las hubo, y bastante prolíficas, sobre todo a partir del siglo XII), tenían por único objeto manifestar el poder creativo de Dios y Su inabarcable sapiencia. La Cábala, mística hebrea de la Palabra, parte del concepto de que Dios ha revelado a los hombres Su esencia en el Libro Sagrado, la Torá, pero de un modo confuso y, como si dijéramos, cifrado: fórmulas cargadas de una potencia sobrehumana se ocultan entre las líneas del Pentateuco, permutando las cuales (consonante más vocal, consonante más vocal más consonante, vocal más consonante más vocal y consonante…) pueden obrarse prodigios como despertar a los muertos o dotar de vida a la bronca materia que carece de ella. Así se expresa uno de los más cruciales títulos de la tradición cabalística, el imponente Séfer Yetzirá o Libro de la Creación, compuesto seguramente en Palestina alrededor del siglo IV: “Veintidós letras fundamentales: Él las trazó, talló, pesó, combinó e intercambió, y a través de ellas creó el alma de todo lo creado y todo lo que jamás habría de crearse”.

A partir de la Edad Media, muchos místicos judíos de la Europa oriental trataron de aprovechar semejante manantial de energía para imitar la obra del Altísimo. Los testimonios posteriores confunden individuos y fechas conforme el mito va nublando la evidencia, pero sabemos (según Eleazar de Worms y otros hasidim renanos del siglo XII) que, en su sabiduría, el egregio rabí Rava (del siglo IV) envió un hombre de barro animado a su colega no menos santo el rabí Zera, pero que éste advirtió rápidamente la impostura porque el simulacro no estaba dotado de palabra. Poco después, impresionados por su ejemplo, los maestros Hanina y Oshaya se encerraron con el Libro de la Creación y acabaron por producir un ternero en miniatura (era un tercio del natural), que decidieron sacrificar para festejar el logro.

El método para la confección de la criatura es ofrecido por Eleazar de Worms y el Pseudo Sadya en sus comentarios al Séfer Yetzirá: recitar el Tetragrammaton, o Nombre Todopoderoso de Dios, en todas las combinaciones vocálicas posibles, de delante atrás, de detrás adelante, mientras se gira en círculos alrededor de un trozo de arcilla con forma humana. Cumplido el proceso entre 221 ó 231 veces (el número no es claro), la efigie cobrará vida, aunque no conciencia (esto es importante: el golem posee alma sensitiva, o nefesh, pero no ruah, alma racional); la piedad ordena, a continuación, destruir la obra invirtiendo el proceso: repitiendo el conjuro al revés y deshaciendo los círculos. Hay que tener cuidado: se sabe de dos adeptos marrulleros que confundieron la recitación o las vueltas y de pronto se vieron hundidos en la tierra hasta el ombligo, las piernas de ambos reducidas a dos charcos de fango; de no ser por la intervención providencial de su maestro, allí se habrían quedado, prisioneros de su ignorancia.

«La creación del gólem entraña peligros, y no sólo operacionales. Algo pervive en este ser atávico de la fuerza elemental de la tierra»

Porque la creación del gólem entraña peligros, y no sólo operacionales. Algo pervive en este ser atávico de la fuerza elemental de la tierra, la que excita el crecimiento de las semillas y hace que los sexos se busquen, y en no pocas ocasiones somos testigos de cómo, del cargo de servidor fiel que tenía asignado, el monstruo se convierte en una bestia desenfrenada que destroza todo a su paso. Ese motivo, el de la criatura que se rebela contra su creador, el del autómata que, igual que el hombre desafía el poder generativo de la divinidad, se vuelve a su vez contra quien lo ha generado, es el que imperará en la leyenda a partir del siglo XVI.

Aparece ya en una variante tardía, donde el protagonismo (el del eterno maestro iluminado) recae ahora en Elías Baal Shem, rabino de la ciudad polaca de Chelm. Se trata de la peripecia que recoge Jakob Grimm, tal y como la he copiado al inicio de este artículo: la fabricación de un mayordomo que realice las tareas del hogar, el crecimiento sin mesura, el riesgo en paralelo; el inútil intento de borrar la palabra de la frente del muñeco; la treta de las botas y la inclinación, el error, el aplastamiento final. Es en este formato como el mito llega, por fin, a su lugar natural: la ciudad de Praga.

La manera en que este extraño ser acabó en la ciudad de las torres y las estatuas no está del todo claro. Quizá, seguramente, lo atrajeron los ambientes místicos, los gabinetes de rarezas, la estrambótica floración de alquimistas y astrólogos, magos de medio pelo y visionarios trasnochados que poblaba la capital en torno a la corte del emperador melancólico, Rodolfo II. El mejor texto para seguir las correrías del hombre de barro en esta etapa de su biografía es, sin lugar a dudas, el superlativo Praga mágica, del eslavista Angelo Maria Ripellino. En sus muy eruditas páginas, leemos que en el Barrio Judío de la ciudad, conocido por sus callejones angostos y la turbiedad de sus zaguanes, nadie era considerado más sabio que el rabino Judá Löw ben Bezalel, llamado el Maharal, cuya tumba puede visitarse todavía hoy en el famoso cementerio. A caballo entre los siglos XVI y XVII, el rabino Löw debe mayormente su fama a su dominio del Talmud y la Hagadá, y en principio nada hay que lo conecte a la leyenda del gólem: pero su preclara inteligencia de las Escrituras, aparte de la rectitud probada que dirigió toda su vida, lo hacían candidato idóneo para la mitología. Además, fue el único judío jamás admitido en audiencia por el emperador en el castillo de Hradčany, el 16 de febrero de 1592.

La historia patentada del gólem, esa figurita que se vende en los tenderetes para turistas del casco histórico praguense, es la siguiente. Con ayuda de dos asistentes, el rabí Löw pergeña un androide de arcilla para que ayude en las tareas domésticas a su esposa Perl: la ceremonia tiene lugar en la noche, tras un baño lustral y la recogida del barro junto a la ribera del Moldava.

La criatura, ya sabemos, recibe su vitalidad de un trozo de papel inserto en el paladar, donde se lee la Palabra de la Vida: el rabino tiene buen cuidado de extraérselo cada viernes, después de la semana de labor, para que también ella respete el precepto del Sabbat. Pero un viernes, enfrascado en el canto del Salmo 92, el rabino lo olvida; el monstruo pierde los estribos, salta a la calle; la emprende a patadas y golpes con todo lo que ve, decapita gallinas, abate puestos; el terror asuela el gueto, obligando a los vecinos a atrancarse en sus casas. Löw es avisado cuando, por fortuna, aún no se ha apagado la tarde del viernes (los días hebreos comienzan al ponerse el sol), y puede intervenir: retira el shem de la boca del gólem, pronuncia el encantamiento a la inversa, el ser se derrite en una masa de barro. Luego esos desperdicios serán arrumbados en el desván de la Alteneue, la Sinagoga Viejo-Nueva, donde aún permanecen, entre candelabros olvidados, herrumbre, polvo.

La criatura, ya sabemos, recibe su vitalidad de un trozo de papel inserto en el paladar, donde se lee la Palabra de la Vida: el rabino tiene buen cuidado de extraérselo cada viernes, después de la semana de labor, para que también ella respete el precepto del Sabbat. Pero un viernes, enfrascado en el canto del Salmo 92, el rabino lo olvida; el monstruo pierde los estribos, salta a la calle; la emprende a patadas y golpes con todo lo que ve, decapita gallinas, abate puestos; el terror asuela el gueto, obligando a los vecinos a atrancarse en sus casas. Löw es avisado cuando, por fortuna, aún no se ha apagado la tarde del viernes (los días hebreos comienzan al ponerse el sol), y puede intervenir: retira el shem de la boca del gólem, pronuncia el encantamiento a la inversa, el ser se derrite en una masa de barro. Luego esos desperdicios serán arrumbados en el desván de la Alteneue, la Sinagoga Viejo-Nueva, donde aún permanecen, entre candelabros olvidados, herrumbre, polvo.

“Observando el estrecho nexo entre Löw y su androide, podría insinuarse también que el Golem es un oscuro alter ego, un terrible Doppelgänger del rabí»

La relación con el rabino Löw da al gólem su auténtica esencia literaria. Cito las líneas de Ripellino: “Observando el estrecho nexo entre Löw y su androide, podría insinuarse también que el Golem es un oscuro alter ego, un terrible Doppelgänger del rabí. Con ello no quiero decir que Löw tuviera el rostro sucio y espeso del Jekyll de barro, pero sí es cierto que a ratos también él, igual que su grotesco Knecht, parece en aquella leyenda el mensajero de un país de espectros, de una Lemuria”.

Aquí está ya toda la literatura alemana, centroeuropea, nocturna y fantástica: el tema del doble. Su fábula es casi tan antigua como la del propio gólem, como las de esos primeros humanoides de metal o palo que se forjaron en los talleres de los imitadores de Hefesto, y todos ellos no tenían más remedio que converger. Hay alguien que nos duplica, que reproduce como en un espejo, invertidos, nuestro rostro y carácter, que sigue nuestros pasos y nos vigila desde la sombra en la pared y el reflejo del vidrio. Ese otro es nosotros y al tiempo no lo es: es el yo secreto, oculto, que mora en el sótano de nuestra conciencia, entregado a deseos inconfesables, y que puede emerger a la superficie en el momento más inadvertido. Entonces tiene lugar la catástrofe: los árabes creían, como confirma Borges, que el encuentro con el propio doble desencadena la muerte.

Desde esta vertiente, el mito irá a desaguar en Gustav Meyrink. Nada sorprendente, si tenemos en cuenta, como ya he repetido, que el motivo del Doppelgänger es uno de los más ubicuos y casi obsesivos de la literatura germánica, en cualquiera de sus alternativas. Está Firmian Siebenkäs y su amigo Leibgeber, que en realidad es él mismo, en la novela de Jean Paul que acuñó el término; la silueta que persigue al fraile Medardo en Los Elixires del Diablo, de Hoffmann, o el maestro de capilla Kreisler y su ambigua relación con el propio autor en otros de sus títulos; la sombra perdida de Peter Schlemihl, antecedente de la de Peter Pan, en el cuento de Adalbert von Chamisso; están, y esto es remarcable, los múltiples sosias que llenan la cinematografía de la República de Weimar, de la que también formó parte el propio gólem en la versión icónica de 1920.

Aquí el monstruo destruye y asesina instigado por un asunto de celos, y es vencido por un niño que recoge flores, igual que su hermano mayor, el de Frankenstein. El director y protagonista de la cinta, Paul Wegener, produjo seis años antes El estudiante de Praga, con guión del autor de fantasmagorías Hanns Heinz Ewers, donde se narra la historia de un joven que, al cruzarse con su propia imagen en uno de los puentes de la Ciudad Vieja, sucumbe a la locura antes de ser abatido en un duelo. En las salas de variedades de la Gran Guerra triunfaba Homunculus (1916), un serial tremebundo sobre un hombre fabricado en laboratorio que, al saber de su origen, reniega de la humanidad y decide subyugar el mundo. Uno de los episodios álgidos de la trama tiene lugar cuando Homunculus se encuentra consigo mismo en la cumbre de un risco, bajo la tormenta. Entre otras añagazas, proyecta como formas de venganza una bancarrota internacional y la mayor conflagración de todos los tiempos.

«El gólem ejerce como espíritu tutelar del gueto, o que representa aquella zona de sombra en las vidas de los personajes que les impide alcanzar sus destinos»

Resulta evidente que a Meyrink, dandy oportunista, buscavidas y apasionado del ocultismo, le interesaban más estos alrededores del mito que el propio mito en sí. Aparte de la mención de la leyenda del rabino Löw, que se produce en el quinto capítulo, no hay más rastro en su relato de la saga canónica. El gólem de Meyrink ni siquiera es de barro: se trata de una sombra misteriosa que cada treinta y tres años se divisa en una ventana del gueto judío de Praga, anuncio ominoso de acontecimientos que no se conocen. Preocupado más por la atmósfera que por un argumento coherente (sus novelas suelen ser un batiburrillo a menudo confuso de personajes alarmantes, anécdotas de segunda mano, periplos esotéricos y filosofía de raigambre oriental para consumo del gran público), el lector entrevé por debajo de la acumulación de detalles enigmáticos (el terrible Libro Ibbur, con una I de esmalte grabada en el frontispicio, cofrecillos y manuscritos, las conversaciones del marionetista Zwakh con Athanasius Pernath, tallador de piedras preciosas, el labio leporino de Amadeus Laponder, la niebla sobre las calles serpenteantes) que el gólem ejerce como espíritu tutelar del gueto, o que representa aquella zona de sombra en las vidas de los personajes que les impide alcanzar sus destinos.

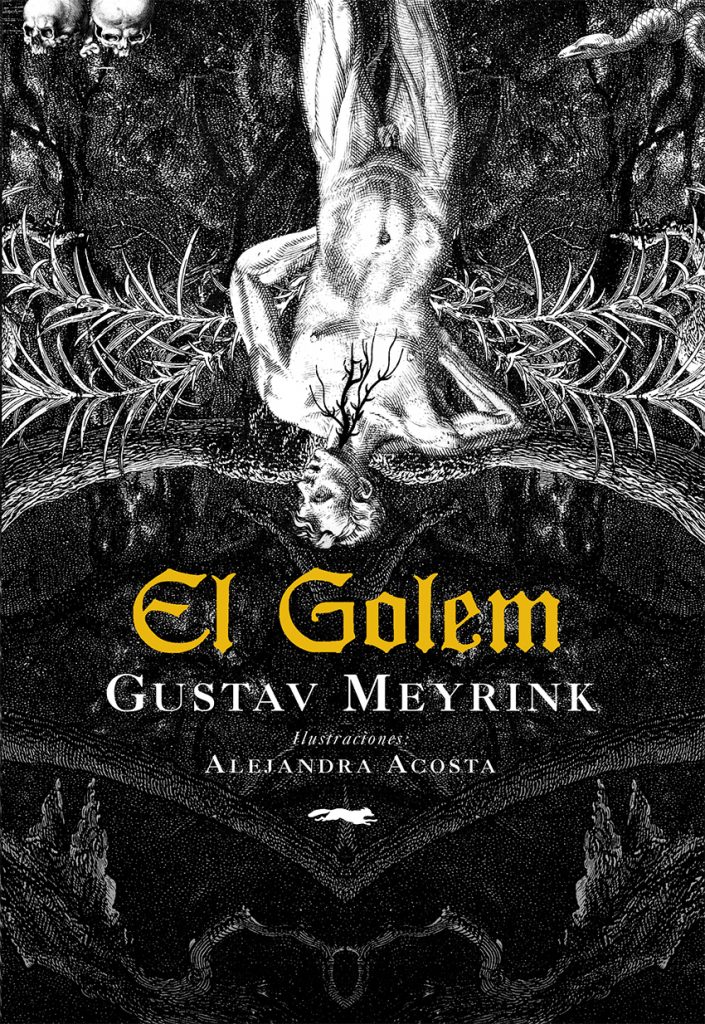

Éxito sin precedentes desde el momento en que se publicó (1915), El Golem conoció ventas de hasta 20.000 ejemplares y fue uno de los directos antecedentes librescos del Doctor Caligari y ese universo onírico, algo amanerado, que se dio en llamar expresionismo alemán. La nueva edición de Libros del Zorro Rojo, consciente de que su mayor baza se halla precisamente en el clima y no la historia a la que envuelve, ha optado por unas ilustraciones en forma de collage de Alejandra Acosta, que, inspirándose en los iconos del tarot y otros referentes ocultistas, saben dotar al relato de su apropiado contexto de oscuridad y fiebre. Una ocasión más que idónea para asomarse a este clásico de la literatura fantástica de todos los tiempos, y más con la que está cayendo por ahí.

El Golem

Gustav Meyrink

Ilustraciones de Alejandra Acosta

Libros del Zorro Rojo

240 páginas

19,90 euros

Pingback: Larry David, un quijote miserable - Jot Down Cultural Magazine