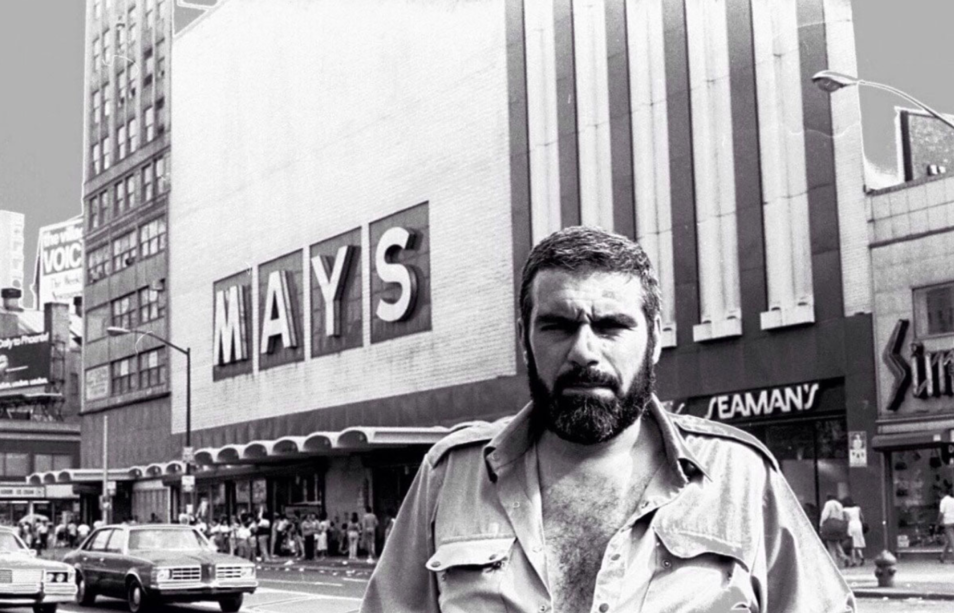

A estas alturas de la historia, o de la Historia, no resulta muy descabellado confirmar que, desde Diógenes de Sínope, la característica común de todo comulgante del cinismo es el exilio. En la medida en que el escrúpulo queda a un lado en la confesión, el análisis, el diagnóstico o el mero relato, el mundo tiende la expulsión, a hacer del cínico excrecencia desechable. Si algo distingue a Serguéi Dovlátov (Ufá, 1941 – Nueva York, 1990) entre los autores del exilio soviético es, precisamente, su cinismo, abierto y cristalino, ejercido primero respecto a sí mismo y a partir de aquí como brújula improbable, frágil en sus límites por más que resuene como determinante en sus formas, para orientarse en una realidad que, al cabo, no puede ser asumida.

«Si algo distingue a Serguéi Dovlátov (Ufá, 1941 – Nueva York, 1990) entre los autores del exilio soviético es, precisamente, su cinismo, abierto y cristalino»

De manera que encontramos en Dovlátov a un cínico redundante, doblemente cínico, por su condición de tal y de exiliado. Antes del cinismo, como dicta cierta norma no del todo bien escrita, actúa la ironía, que Dovlátov cultivó en sus escritos periodísticos aún en la URSS y en los pocos textos literarios que Occidente accedió a publicarle (consumada la absoluta prohibición de su obra en territorio soviético) antes de que se viese obligado a abandonar su país; cuando llega el exilio, la mayor franqueza, la que no se resiste al daño, resulta la opción más honesta, pero seguramente la menos deseable.

De manera que encontramos en Dovlátov a un cínico redundante, doblemente cínico, por su condición de tal y de exiliado. Antes del cinismo, como dicta cierta norma no del todo bien escrita, actúa la ironía, que Dovlátov cultivó en sus escritos periodísticos aún en la URSS y en los pocos textos literarios que Occidente accedió a publicarle (consumada la absoluta prohibición de su obra en territorio soviético) antes de que se viese obligado a abandonar su país; cuando llega el exilio, la mayor franqueza, la que no se resiste al daño, resulta la opción más honesta, pero seguramente la menos deseable.

Dovlátov la aceptó y, de alguna forma, pagó las consecuencias ya en su nido neoyorquino: seguramente, una sentimentalidad más afinada y realista habría proyectado con menos reparos su figura más allá del arquetipo de exiliado judío afincado en EEUU y publicado en The New Yorker. Pero entonces, claro, no hablaríamos de Dovlátov, una de las inteligencias más lúcidas, implacables, imprescindibles y a la vez invisibles de la literatura del siglo XX, cuya obra goza de una oportunidad proverbial para el lector en lengua española gracias al empeño de la editorial Fulgencio Pimentel. Los nuestros, publicada en 1983, sólo cinco años después de la llegada del escritor a Nueva York, es uno de sus títulos fundamentales, quizá el más representativo de su obra. Aquí el cinismo no llega a ser, tal vez, tan acusado como en La maleta y otras obras posteriores en las que la evidencia de que el exilio será cada día más amargo es palpable; pero por esta misma razón la escritura de Dovlátov tiende a iluminar las zonas oscuras que decide enfocar con mayor precisión y, todavía, un cierto rescoldo de confianza en la literatura.

En Los nuestros, Dovlátov cuenta la historia de su familia, desde sus abuelos, judíos de Oriente y armenios del Cáucaso que arrastran su particular exilio en busca de oportunidades inciertas, hasta su propio matrimonio, ahogado ya antes de que su mujer, Lena, partiera antes a Estados Unidos junto a la hija pequeña de ambos, Katia (“Llegué a Norteamérica con el proyecto de divorciarme. El único motivo era el grado de imperturbabilidad de mi mujer. Su calma no tenía límite”), a la espera de que el escritor se decidiera a seguirlas (“Yo no quería abandonar mi país. O, mejor dicho, sabía que no era el momento. Tenía que preparar mis manuscritos. Agotar ciertas esperanzas”). Sin embargo, tal y como apunta en un revelador postfacio Tania Mikhelson, Dovlátov emplea la fórmula Los nuestros con un doble (y enigmático) sentido: por una parte, hace referencia evidente a los suyos, su familia, su particular genealogía; pero, por otra, “entre 1970 y 1990, hablar de los nuestros se convirtió en un eufemismo bastante transparente para referirse a los soviéticos de la tercera emigración, con sus penurias y su patetismo”.

‘Los nuestros hace referencia a los suyos, a su particular genealogía, pero también habla del referirse a los soviéticos de la tercera emigración, con sus penurias y su patetismo

La genealogía, entonces, se amplía por obra y gracia de la fatalidad. En una selección de breves textos procedentes de otras obras de Dovlátov y de sus cartas enviadas a la URSS desde el exilio, incluida acertadamente en esta misma edición de Los nuestros por Ricardo San Vicente, el lector obtiene pistas añadidas de hasta qué punto esta situación de pertenencia, bien por cosanguinidad, bien por infortunio compartido, se convierte en una desprovisión de herramientas para situarse en la Historia y en el mundo: “En América hay muchas cosas buenas (…) Pero nosotros hemos crecido en un país completamente diferente y nos acostumbramos a estas condiciones con enorme dificultad. Aquí la idea de la libertad se defiende con pasión, rayando lo patológico”.

En su opción por el cinismo, esta raigambre anómala permite a Dovlátov escribir sobre la URSS desde la posición de quien se sabe fuera en todas partes. Al igual que en el resto de su obra, el autor evita las referencias a los crímenes masivos del Estado para centrar su atención en otra forma mucho más sutil de asesinato: la eliminación del individuo desde la convicción de que cualquier expresión de vida cotidiana no es más que una ilusión, una fantochada inútil. Y lo hace sin miedo a delatar, como corresponde al cínico, a quien en su consideración saca partido de este mecanismo para su propia promoción cultural o intelectual y que no tardará en vestirse de gladiador cuando ya no queden leones en la arena.

Al evocar a sus padres (un director teatral que busca su acomodo en un régimen estalinista, al que en el fondo admira, mientras malvive escribiendo chistes para escenarios de dudosa consideración; y una correctora de prensa que lucha por preservar una normalidad imposible de antemano), escribe: “Mis padres sabían de sobra que Stalin era un asesino (…) Hay algo, sin embargo, que no entiendo. ¿Cómo es que mis padres, unas personas, corrientes, lo sabían y en cambio Ehrenburg no?” Y es al referirse al oficio de su madre, que se jugaba a diario mucho más que el pan corrigiendo periódicos (“En vida de Stalin, podían meterte en la cárcel por la menor errata”), cuando Dovlátov escribe la sentencia definitiva: “Como es sabido, en nuestra prensa, sólo las erratas dicen la verdad”. En la historia de los totalitarismos del siglo XX, estamos condenados a reproducir un relato inexacto. Siempre erróneo, torcido, tarado, nunca cierto. El cínico es bien consciente. Y escribe, sigue escribiendo a su manera errática porque es ahí, en el error, donde la Historia puede tener algo que decir.