–¿De qué parte de Polonia vienes tú? […]

–Justo de allí, del nombre precioso. De Varsovia.

(Lorenzo Silva: 1997, 67)

Algún día, cuando pueda llevarte a Varsovia (Lorenzo Silva, 1997) suena a promesa fiada, a emplazamiento futuro de dos que comparten la ilusión no ya solo del viaje de nombre precioso, también la certeza de que, cuando este se emprenda, promisor y custodio de la palabra empeñada permanecerán juntos. La gramática, en este título con que el autor inauguraba la trilogía juvenil de Getafe a finales de los años noventa (un relacional juvenil que no impide que el adulto joven se sienta interpelado por la Varsovia titular con cadencia de verso), provee de estrategias de profunda capacidad sugestiva al posible lector: la indefinición temporal con que se abre lo dicho se refuerza con la oración en la que el tiempo y la condición son indisociables de la posibilidad, que cifra la perífrasis en subjuntivo, el modo de la oportunidad. Tú estás contenido en la enclisis del pronombre, aunque quizá ya la conoces, aunque jamás hasta entonces te hayas planteado visitarla. ¿Quién puede prometer acompañarte a Varsovia algún día? ¿Y por qué?, ¿por qué Varsovia, la ciudad destruida, arrasada, humillada tantas veces, Varsovia resignada, Varsovia resiliente, Varsovia rehecha, como recién estrenadas sus largas avenidas, su porte distinguido, tras la debacle?

Algún día, cuando pueda llevarte a Varsovia (Lorenzo Silva, 1997) suena a promesa fiada, a emplazamiento futuro de dos que comparten la ilusión no ya solo del viaje de nombre precioso, también la certeza de que, cuando este se emprenda, promisor y custodio de la palabra empeñada permanecerán juntos. La gramática, en este título con que el autor inauguraba la trilogía juvenil de Getafe a finales de los años noventa (un relacional juvenil que no impide que el adulto joven se sienta interpelado por la Varsovia titular con cadencia de verso), provee de estrategias de profunda capacidad sugestiva al posible lector: la indefinición temporal con que se abre lo dicho se refuerza con la oración en la que el tiempo y la condición son indisociables de la posibilidad, que cifra la perífrasis en subjuntivo, el modo de la oportunidad. Tú estás contenido en la enclisis del pronombre, aunque quizá ya la conoces, aunque jamás hasta entonces te hayas planteado visitarla. ¿Quién puede prometer acompañarte a Varsovia algún día? ¿Y por qué?, ¿por qué Varsovia, la ciudad destruida, arrasada, humillada tantas veces, Varsovia resignada, Varsovia resiliente, Varsovia rehecha, como recién estrenadas sus largas avenidas, su porte distinguido, tras la debacle?

Varsovia es, en la novela, una pequeña, polaca y contemporánea Sefarad heredada (Andrzej) y adquirida (Laura), en una obra ágil pero también poética desde la adecuación formal para unos lectores jóvenes que, a finales del siglo pasado, no disponían de muchos más estímulos para conocer la realidad o para incentivar la curiosidad y la voluntad que la música y el cine, el libro y la lectura. Nada más, pero también, nada menos. Libros y lecturas, y como base de todo, las palabras: las enunciadas, las prometidas, las sancionadoras de mundos que otros conocían, y que te brindaban la oportunidad de hacerlos propios por evocación, a la espera de que alguien, o tú mismo, te llevara hasta ellos. Porque la palabra dicha, o sea, la que construye el discurso (la parole clásica de Ferdinand de Saussure en su Curso de Lingüística General, 1916), la palabra oral, la que se desvanece, la que volat frente a la inmanencia de lo escrito está en la construcción interna de un relato realmente bonito que hace del protagonista, Andrés, un nuevo Sherezade. Y Sherezade, que cuenta los más hermosos e impactantes cuentos a Sharigar para salvar su cuello noche a noche, durante las mil noches y una noche que rebautizaba Mario Vargas Llosa en su adaptación teatral (2008), simboliza la capacidad salvadora de la palabra, la exacta y la torrencial, tanto para quien la escucha como para quien le da corporeidad fonética en un milenario cañamazo de rescate propio.

El argumento de esta breve obra se construye con los mimbres que las novelas juveniles solían contener hace casi treinta años: el de la adolescente (en este caso) cuyas referencias cotidianas —su familia, las amigas, las clases monótonas del instituto, la música— repentinamente se postergaban por el mimbre (también) de una realidad distinta y hasta entonces invisible: la de la llegada del otro, el refugiado o el huido, que en el rellano de la escalera, o en el portal, permite (sin proponérselo) que aquella escuche otra lengua no estudiada, o que presencie la desconfianza, el miedo y la cautela en el saludo ligero, negado o inexpresivo. Solo entonces arranca la promesa encerrada en Algún día, cuando pueda llevarte a Varsovia, en la que la amistad entre Andrzej, estudiante de BUP en el nocturno, y Laura se afianza tras dar la voz de alarma la chica ante la paliza preparada por dos elementos. La verdadera sorpresa, sin embargo, atrapa al lector hacia la mitad del asunto —in medias res que dirían los clásicos— bajos las formas centenarias de un marco más o menos idílico, que desarrollado en el Cerro de los Ángeles actualiza la Florencia extramuros de Boccaccio, o la peregrinación a Canterbury de los pilgrims de Chaucer, pero también el tiempo interrumpido de las noches de Sherezade y las misteriosas semanas del jardín perdidas de Cervantes, a las que fácilmente podríamos imaginar encuadrando nuevas ejemplares, relatos o novelle: «todas las semanas empezaron a ser como una pendiente suave que llevaba hasta la tarde del domingo siguiente […] donde seguía desenredando el hilo lento y misterioso de su historia» (Silva: 2006, 109). Porque instalados Laura y Andrés en la atalaya de esta, con la conciencia editora de quien traslada si no literal, sí esencialmente lo escuchado a la más fascinante de las contadoras de cuentos, dan comienzo la historia y la cursiva de un padre y un hijo (Andrzej) enrolados en un barco, el Cormorán, con su travesía peligrosa, las dudas sofocadas del capitán, los atraques fallidos, las persecuciones nocturnas, la evocación del romántico Tarás Bulba (1842) de Nikolái Gógol, y el coraje de la División Pomorska, en la confluencia simbólica de tiempos que se desplazan por el Vístula y recalan en Włocławskie, rumbo primero a Gdańsk y al Báltico por fin, metáforas de una vita flumen que no puede remontar. El resto de la cesta lo tejen varillas tan diáfanas como la iniciación a la emoción adulta de la pérdida y la decepción de todo bildungsroman:

por eso sé que a lo largo de mi vida, en el futuro, vendrá más gente con promesas, y que la mayoría de las veces serán promesas que no puedan cumplir, especialmente, cuando se trate de las cosas que más me gustaría que se cumplieran. […] Quizá algún día, cuando alguien pueda llevarme a Varsovia (229-230).

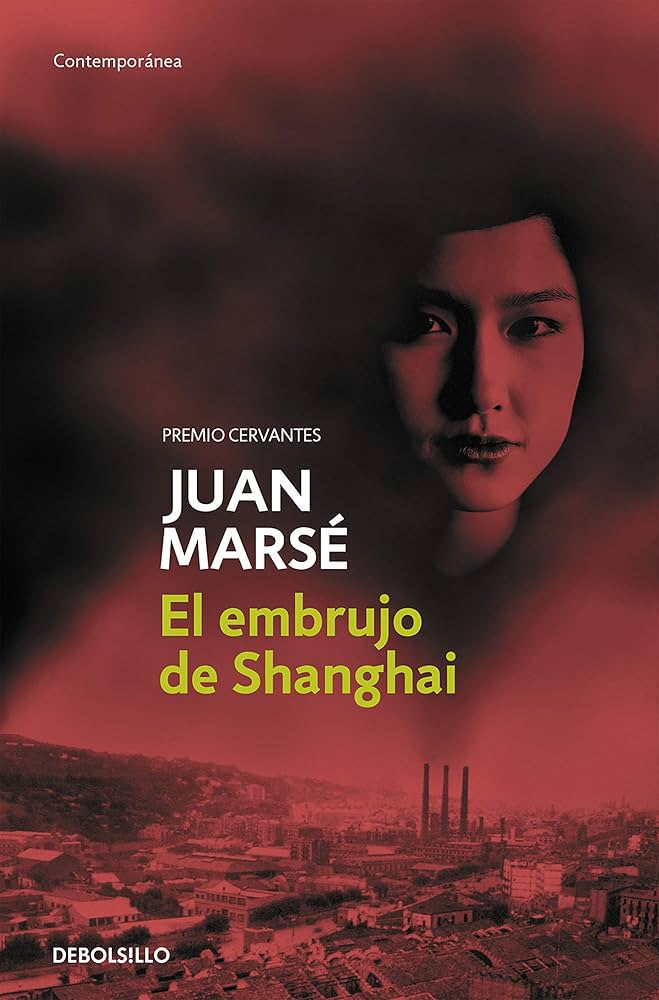

La década de los noventa parecía ahondar en aquellas; el mismo desencanto de la Laura de Silva lo había manifestado cuatro años antes el capitán Blay, recogidas sus palabras —casi como un proverbio— por Daniel, el protagonista de una de las más bellas novelas de Juan Marsé, El embrujo de Shanghai (1993): «Los sueños juveniles se corrompen en boca de los adultos» (Marsé: 2004, 11). Así, con la conciencia del fracaso devenido del choque cernudiano entre la realidad y el deseo adolescente, Daniel y Susana marcaban, con la dimensión social del descenso al infierno del olor a azufre de la calle, y la miseria de posguerra en que se encuadran, pero también con un lirismo excepcional, la hoja de ruta de los muchachos de Silva. Porque la única manera de paliar la rala realidad sin esperanzas, los trabajos prematuros y precarios destinados a dos críos (tres, también Andrzej), la enfermedad descarnada y la ausencia del padre, la clandestinidad y el rol sordo del represaliado solo lo podrán llevar a cabo las historias. Otra vez. Como siempre. La palabra en el cine con los ojos ardiendo como faros (Martínez Sarrión) de Daniel, la palabra en papel de las Cumbres borrascosas de Susana. Pero, ante todo, la palabra que formula otra realidad en la que creer, la de una vida en diferido que se siente y te estremece al escucharla construyendo historias nuevas: las del Kim, el padre de Susana, embarcado si no en el Cormorán, en el Nantucket, Odiseo legendario y moderno por el Huang-p’u junto al Bund, atribulado, exótico, intrépido y sagaz, afectuoso y tierno con la nena, detallista hasta el extremo, proveedor de pruebas infalibles (las cartas y el chipao), protagonista magnífico de la historia contada por un no menos excelente narrador, el enigmático Forcat.

La década de los noventa parecía ahondar en aquellas; el mismo desencanto de la Laura de Silva lo había manifestado cuatro años antes el capitán Blay, recogidas sus palabras —casi como un proverbio— por Daniel, el protagonista de una de las más bellas novelas de Juan Marsé, El embrujo de Shanghai (1993): «Los sueños juveniles se corrompen en boca de los adultos» (Marsé: 2004, 11). Así, con la conciencia del fracaso devenido del choque cernudiano entre la realidad y el deseo adolescente, Daniel y Susana marcaban, con la dimensión social del descenso al infierno del olor a azufre de la calle, y la miseria de posguerra en que se encuadran, pero también con un lirismo excepcional, la hoja de ruta de los muchachos de Silva. Porque la única manera de paliar la rala realidad sin esperanzas, los trabajos prematuros y precarios destinados a dos críos (tres, también Andrzej), la enfermedad descarnada y la ausencia del padre, la clandestinidad y el rol sordo del represaliado solo lo podrán llevar a cabo las historias. Otra vez. Como siempre. La palabra en el cine con los ojos ardiendo como faros (Martínez Sarrión) de Daniel, la palabra en papel de las Cumbres borrascosas de Susana. Pero, ante todo, la palabra que formula otra realidad en la que creer, la de una vida en diferido que se siente y te estremece al escucharla construyendo historias nuevas: las del Kim, el padre de Susana, embarcado si no en el Cormorán, en el Nantucket, Odiseo legendario y moderno por el Huang-p’u junto al Bund, atribulado, exótico, intrépido y sagaz, afectuoso y tierno con la nena, detallista hasta el extremo, proveedor de pruebas infalibles (las cartas y el chipao), protagonista magnífico de la historia contada por un no menos excelente narrador, el enigmático Forcat.

Dos novelas breves, paralelas en los motivos milenarios del viaje bizantino, la aventura y la peripecia, el exotismo y la evasión, dos pequeñas obras con la conjura de «ese estar cansado de luchar para nada» (83) del que Sherezade-Andrzej y Sherezade-Forcat salvan a los otros, anhelando que algún día, nos pudieran llevar a Varsovia, algún día, nos pudieran llevar a Shanghai.