[…] no cederé mi gloria a otro

ni mi honor a los ídolos.

(Isaías 42, 9-10)

No sé a ustedes, pero a mí, en pleno tiempo de Cuaresma, bajo el dominio de doña ídem, justiçia de la mar según el Arcipreste (de Hita), escuchar te di ojos y miraste las tinieblas me inquieta sobremanera: se me antoja un Je t’accuse rencoroso y ronquísimo articulado por un pantocrátor imperturbable que me sitúa en otros siglos, los de aquellos sermones medievales que debieron de reverberar entre los sillares escuadrados irregularmente, atemorizando a quienes, de rodillas, no podían sino marchar con dolor de corazón y propósito de enmienda al recordar su condición de impenitentes pecadores (sí, a ti te digo: te di ojos y miraste las tinieblas, te di ojos y miraste las tinieblas, te di ojos y miraste las tinieblas…). Como título, que es de lo que en realidad se trata, la recriminación seca que parece avisarte de que te vayas preparando para asumir las consecuencias de no haber mirado hacia donde debiste no es sino el reclamo magnífico para una novela muy hermosa que Irene Solà (Malla, 1990) publica en 2023. Te di ojos y miraste las tinieblas, que venía precedida por Canto yo y la montaña baila (2019, con una construcción sintáctica titular análoga, si bien se optaba por verbos que al carecer de posibles complementos directos concentraban lo fáctico de cantar y bailar en sendos sujetos, el pronominal y la personificada montaña), posee un magnetismo poderoso que, desde la función apelativa (la que Karl Bühler asignaba al receptor de todo acto comunicativo –y el lector lo es–), invoca no al demonio, sino a todas las fuerzas de la gramática y la pragmática juntas para conseguir captar nuestra atención. El noqueo al lector, del que tiraba Julio Cortázar como ambición determinante en todo relato, lo tramitan en nuestro caso el tuteo casi descarado hacia uno innominado y conjetural, las formas verbales en primera y segunda persona del singular respectivamente (di-miraste) y una coordinación copulativa bajo la que subyace, como reprobación cruel, una intención semántica profunda de naturaleza consecutiva: qué mal uso has hecho de los ojos por mí concedidos, que no has sino contemplado la informe y subyugadora oscuridad. Desagradecido. Desagradecida. Desagradecidos.

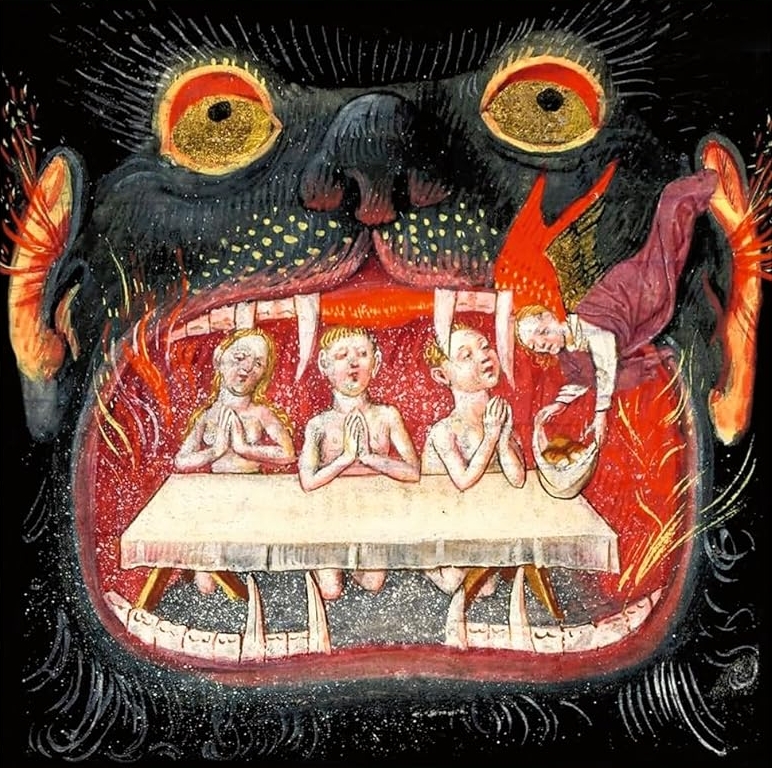

Y es que el título, de nuevo, nos concierne. Descontextualizado como está, detraído de la imprecación que Dios espeta a Margarida (una de las protagonistas de esta breve novela coral femenina), la apelación a cualquier tú-ti-te-contigo que vía deixis permite plenitud de significado (y referencia) mientras lo estás leyendo evoca escenas bíblicas –más exactamente veterotestamentarias– en las que un Yahvé inclemente e implacable impone una suerte de vasallaje al hombre, al que en tantas ocasiones consigna como siervo, con sus obligaciones éticas ante las que mejor no desmandarse para que aquellas no muten a pecados. Porque si se desobedecieran, como Adán, como Eva, como los adoradores anónimos del becerro de oro o los disolutos habitantes de Sodoma y Gomorra –grandes desobedientes todos ellos– el anatema está garantizado: o la espada ardiente de Masaccio te expulsa del Edén, o Miguel, el pesador de almas en el Juicio, te envía derecho a la boca de Leviatán en la pantalla románica que proyecta, gratuitamente, las penas del infierno en Sainte-Foy de Conques, por poner una de tantas. Es sencillo visualizar la escena: aquí Dios, allí tú, el primero y su mensaje como actor y constructo ilocutivo –pues su intención es sentenciarte–; el segundo, interlocutor hecho a la idea (o sea, habiendo reaccionado a lo oído como acto perlocutivo) de que no hay salvación posible. El infierno de Dante también te recibía con el nada halagüeño Lasciate ogni speranza, voi ch’entrate. Esta intromisión de lo divino, que se ofende ante cualquier conducta fruto de la concesión (entonces paradójica) del libre albedrío, y que solo se repara vía castigo, y que instala al individuo en una plantilla maniquea de acciones, reacciones, premios y castigos repartidos entre dóciles e indómitos, se expresa sentenciosa, bimembre y taxativa en numerosos textos del Antiguo Testamento, sobre cuyas molduras gramaticales parece formularse el título de hoy:

Y entonces la oyó. Inconfundible como un trueno en el fondo de los oídos. La voz de Dios Nuestro Señor, que le decía, «Huye de mí, maldita. […] Entra en el fuego del infierno […]. Adéntrate en las tinieblas con la serpiente que no descansa. […] Yo te cincelé y tú te hiciste sierva de otro. […] Aléjate de mí, endemoniada, que yo te di oídos y tú escuchaste a otro. […] Te di boca y confabulaste con otro. […] Te di ojos y miraste las tinieblas» (Solà 2023: 65).

Y para cuando el objeto mirado (con delectación) es la penumbra, ya solo cabe inferir, a través ahora de la metonimia (aquella figura retórica que consiste en tomar la parte por el todo o a la inversa), que el pecador mirón y casi voyeur se ha pasado, literalmente, al lado oscuro: al demonio, diablo, Satanás, Belcebú, Lucifer, al triste Plutón señor de la profundidad infernal, emperador de la Corte dañada, capitán soberbio de los condenados ángeles, señor de los sulfúreos fuegos que invoca Celestina en el auto tercero. Al “Rey del Averno […], Príncipe de las tinieblas, […], Gran macho […], Cornudo, Cuernín, Cuernines y Cuernoverde […], Pecador desde el principio, Adversario, Señor de la noche, Caído del cielo y Maligno” (Solà 2023: 129). Con semejante campo de visión, Te di ojos y miraste las tinieblas es una novela goyesca, de pintura negra y aquelarre doméstico, de estirpe castigada de analfabetas brujas, de búsqueda de la experiencia que apasione (aunque sea transgrediendo cuanto haya estipulado el mismísimo Dios), de muerte, de eternidad y de suspensión del tiempo para esta Santa Compaña familiar y catalana (aun cuando pudiera venir de Comala, Juan Rulfo es lema o paratexto de alguno de los capítulos) que aguarda la muerte de Bernadeta.

La intrahistoria de estas mujeres, entrelazadas en un presente en suspensión en el que abuelas, hijas, nietas, sobrinas, resobrinas e incluso una de las desdichadas amantes de Francesc, marido de Margarida, coexisten, se solapa a un presente inmediato al lector cuyos asideros se metaforizan bellamente; así el espejito luminoso (móvil) con sus duendes parlantes y bailarines o los carros sin caballos aparcados frente a la masía. Aguardan Joana, Blanca, Àngela, Dolça, Elisabet y Margarida, la abuela de Bernadeta, el desenlace de la última, y como si de una revisión faulkneriana se tratase, mientras agoniz[a] las mujeres toscas y animalizadas insistentemente, como recordatorio de su primitivismo, desgranan sus penosas trayectorias vitales, a caballo entre la miseria que las alinea en el tremendismo de Pascual y de Mario, de la madre sin nombre y de Esteban Duarte, criaturas de Cela todas, y los fabliaux medievales franceses, descarados, salaces y divertidos, compartidos con el folclore centenario catalán. Predomina, en todas ellas, el acecho vengativo del diablo que viene a sumarse al divino –doblemente execradas están–, pues Joana, la matriarca, logró burlarlo (no será la única de entre las mujeres que protagonizan alguno de estos relatos tangenciales), revocando la liquidación del pacto fáustico con la propincua entrega del alma, por faltarle al marido el dedo meñique del pie: el maestro lobero no era “entero y heredero”. La merma física, apenas perceptible pero apelable por incumplimiento del contrato mefistofélico, será la perdición de la saga, a la que sucesivamente irá llegando una prole de críos carentes de lengua (como Blanca), porción no baladí de corazón (Margarida) o ano (el pequeñín que revienta, amoratado al poco de nacer). El demonio vigilante adoptará cuantas formas animales cupiera imaginar: el gato, la cabra y el gran macho cabrío que preside el lienzo y la pared de la Quinta de Goya y, precedido por un hedor inconfundible a miasmas y a fluidos orgánicos desquiciantes, el toro. Negro, ciclópeo, indiscernible de la noche, custodio de todas, inductor de la libertad, el aislamiento y el dolor que soportan desde la última de las guerras carlistas hasta los nuevos desastres de la civil, amante total de Bernadeta, padre de su hija y dador de otros ojos, los de la profecía, para que escrute inquisitiva las tinieblas. El toro, amante también de la Artemisa enigmática de Jordi Soler, aunque de En el reino del toro sagrado (2024) no nos vayamos a ocupar en esta ocasión. Normal que Dios, la esperanza blanca de la pobre Margarida que no quiere el infierno, se cabrease (y mucho).

Pero también hay destellos de hermandad entre estas mujeres anatemizadas que, más allá de los lazos familiares (no precisamente incondicionales o tiernos), confraternizan en un amor sincero y total que las reintegra a su condición digna por y al saberse queridas. Aunque tan solo sea por una. Blanca y Elisabet, despreciada la primera desde siempre por muda, la segunda por coima del descuartizado Francesc, compondrán el verso suelto de la otredad amorosa, tan inesperada entre los espíritus descarnados y brutales de las otras en el tiempo del nostós o regreso al mundo de las muertas de la agonizante Bernadeta. Las páginas ágiles de Te di ojos y miraste las tinieblas, exquisitas en las ráfagas de imágenes, metáforas, gradaciones luminosas en esta jornada breve en que se pondrá punto final a una existencia para que dé comienzo el ágape de bienvenida al inframundo, exaltan el idioma, lo retuercen, lo elevan y dejan al lector, mediante carta de más en esto de las conjunciones (polisíndetos) o carta de menos (asíndetos), sin aliento, agradecido por poseer unos ojos con los que mirar estas realidades y estos mitos. Que están tan cerca (en el cuarto de la vela, vela). Que están tan lejos (en el umbral de la muerte).

_______

Irene Solà (2023). Te di ojos y miraste las tinieblas. Barcelona, Anagrama.