Los mejores modelos científicos tienden a lo mínimo, a extraer los rasgos esenciales de un proceso procurando que sean los precisos para describirlo. Explicar la naturaleza con el menor número posible de palabras, de ecuaciones, es un logro, porque es lo difícil. Lo fácil es la acumulación y el ensamblaje, y quizá por ello en ciencia los modelos complejos tienen mala fama, porque cuantos más parámetros dejemos libres, menos probable es que nuestro modelo resulte general y más que sea idiosincrático, o que se ciña a lo que ya conocemos (que es lo que, por lo visto, les pasa a algunos modelos cosmológicos).

El propósito de todo modelo científico es empujarnos a la senda de lo que aún no sabemos; predecir ante situaciones nunca antes vistas. En ese sentido, los «gemelos digitales» —hoy de moda por obra y gracia de que hay una jugosa línea de subvenciones para desarrollarlos— no dejan de ser golems. Puede que nos libren de las tareas pesadas, como el autómata al cabalista, pero aprendemos poco de las profundidades de la naturaleza a través de una réplica detallada de procesos que ya conocemos. Lo más interesante, para la ciencia, es siempre lo que aún no conocemos. Una lectura de los burócratas de Bruselas del breve cuento (dos párrafos) de Borges Del rigor en la ciencia, en el que unos cartógrafos confeccionan un mapa a escala 1:1 (la idea de un mapa «de una milla por una milla» es anterior, de Lewis Carroll), un mapa que cubre todo el territorio, nos hubiera ahorrado millones de euros. Ese mapa es tan perfectamente preciso como inútil, en la línea de lo que puede ser un gemelo digital de la Tierra para la ciencia.

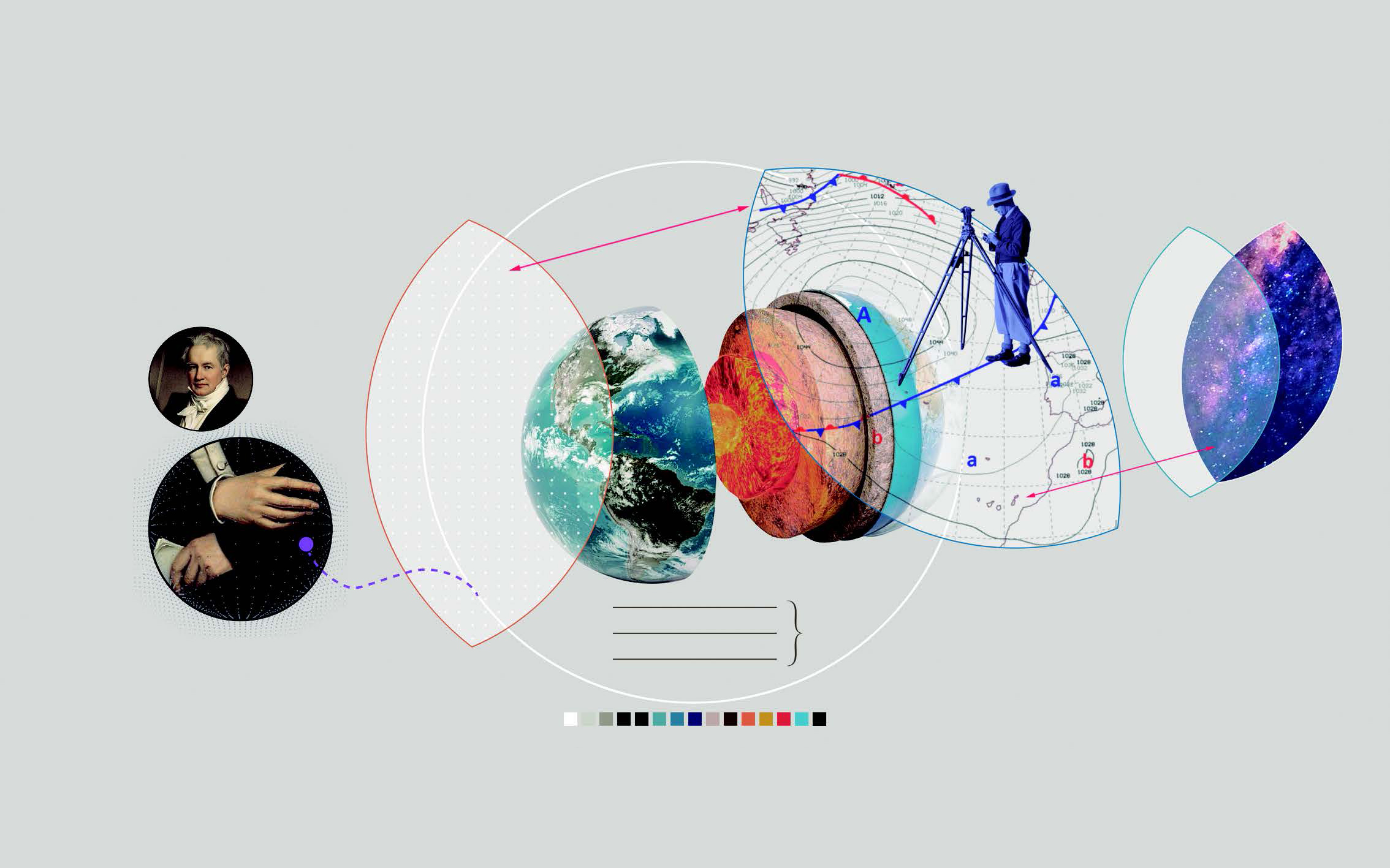

Los modelos de clima son una de las joyas de la corona de los físicos y geógrafos. Representan la encarnación material del sueño de Alexander von Humboldt, de su idea visionaria de cuantificar la naturaleza de manera que podamos aplicarle nuestro arsenal de métodos físicos y matemáticos para predecir un comportamiento que resulta esquivo a la deducción pura, a la cadena desnuda de silogismos. Las matemáticas pueden llevarnos mucho más allá que nuestra pobre deducción cualitativa, esa que sigue el estilo de los diálogos platónicos. Por ahí no llegamos muy lejos en la indagación de la estructura del mundo, porque hay cadenas causales que nuestro cerebro simplemente no puede seguir sin la ayuda de nuestros queridos números, de la misma manera que no podemos volar a Nueva York sin los aviones, que son unos aparatos específicamente diseñados para tal fin.

Los modelos de clima procuran ser simples. Su desarrollo ha sido un ejemplo de éxito de la aplicación del método científico. Empezaron poco a poco, primero tratando de modelar sólo la atmósfera, para lo cual resulta que tan sólo se requieren tres sistemas de ecuaciones que den cuenta de la conservación del momento, de la masa y de la energía. De esta trilogía se deduce todo el movimiento del aire. No dimos con las ecuaciones concretas hasta principios del siglo XX (eso se lo debemos al noruego Vilhelm Bjerknes), pero hoy sabemos que no nos hacen falta más que esos tres sistemas de ecuaciones para describir toda la riqueza de la dinámica atmosférica.

La aplicación de esas ecuaciones al clima tuvo que esperar a trabajos como los de Syukuro Manabe y Klaus Hasselmann; trabajos que les llevaron al Nobel de 2021. Manabe desarrolló el primer modelo de clima viable allá por 1967, uno muy sencillo y elegante que se ha ido haciendo más detallado con los años sin perder su espíritu minimalista. Gracias a él se pudo estudiar por primera vez el papel del ciclo del agua en la atmósfera. La aportación de Hasselmann, por su parte, fue dilucidar de una manera precisa la diferencia entre tiempo y clima. Es decir, de explicar por qué los que nos dedicamos a esto decimos saber cómo va a ser el clima del futuro aunque no podamos asegurar que el martes que viene va a llover en Sevilla.

Reducir la dinámica de la atmósfera a tres sistemas de ecuaciones es un alarde de síntesis que se traslada a la siguiente componente que se abordó en la búsqueda de un modelo de clima más completo, el océano global (porque para los geógrafos sólo hay un océano). En ese reino tampoco hacen falta muchas ecuaciones. Seis, para ser preciso, cuyos nombres, evocadores, parecen libros de poesía de Clara Janés: balance del momento, equilibrio hidrostático, incompresibilidad, conservación de calor y salinidad, y ecuación de estado. Seis leyes para gobernar los mares, un puñado de fórmulas que se integraron para dar lugar al modelo de océano de Hasselmann, uno que ha sido también fundamental en este campo porque sentó sus bases conceptuales.

Hay que señalar que en este recorrido no faltaron caminos que no llevaban a ninguna parte, o apaños temporales para salir de paso de la escasa capacidad computacional que se tenía al principio, como los modelos regionales de clima, un faux pas que nos ha dado algún disgusto. La computación, por cierto, ha sido importante en la ciencia del clima. Viene a ser como la física del aire respecto a volar a Nueva York. Si se quiere viajar, además de conocer las leyes de los fluidos es preciso contar con una máquina lo suficientemente potente como para aprovecharse de ese conocimiento. Los avances en modelización climática han ido en paralelo a los de los ordenadores (y también a los de los satélites, que son los que permiten el ajuste fino tuneando los parámetros).

En modelización del clima hay que ser minimalista, pero sin pasarse. Un pecado mortal cuando se modela la Tierra es simplificar en exceso, descuidando procesos esenciales. Hay investigadores que caen en este pozo y se olvidan de que las nubes son vitales no sólo para que llueva, sino también para conocer la radiación y el viento. Soslayarlas con una representación caricaturesca conduce a un modelo de pega. Esto sería como intentar explicar el comportamiento de los humanos sin utilizar el sexo como variable. El modelo del humano-tipo podría tener cierta consistencia interna, e incluso explicar algunos comportamientos, pero estaremos de acuerdo en que no podría proporcionarnos una representación realista de las relaciones humanas y de sus formas culturales, empezando por el baile, la moda o algunas formas de ocio; y siguiendo con la fundación de Roma cuando los latinos decidieron hacer una visita a los sabinos. Con el clima, pasa igual. Si queremos ir más allá de lo básico y poder predecir cuánto va a llover mañana en Toledo tenemos que introducir más procesos en el modelo, pero sin perder nunca de vista que un buen climatólogo tiene alma de minimalista, y que un modelo de clima se tiene que parecer más a la poesía de Salinas en La voz a ti debida que a la de La Araucana de Alonso de Ercilla y Zúñiga.

Mínimo, hay que recordar, no siempre es sinónimo de sencillo. En clima sucede que a partir de unas pocas ecuaciones se obtiene una enorme complejidad, mayor que la cabría esperar de las componentes individuales, y una que nos maravilla con multitud de fenómenos fascinantes, como los huracanes. Las llamadas «propiedades emergentes» de un sistema surgen de interrelaciones no lineales (es decir, que no son aditivas ni proporcionales) entre sus partes. Así, por ejemplo, el fenómeno de El Niño, que produce sequías e inundaciones de forma natural y que no es sino una característica peculiar de nuestra atmósfera, como la mancha roja del planeta Júpiter respecto a la atmósfera joviana, o el hexágono que corona el polo norte de Saturno. La turbulencia, por poner otro ejemplo, es también un fenómeno emergente, y eso hace que sea muy difícil predecirla a pesar de que conocemos las ecuaciones para casos sencillos, las de Navier-Stokes.

La evolución de los modelos de clima continúa en la línea de lo mínimo, pero aquí está resultando un poco más complicado ceñirse a ese principio. La otra gran componente del sistema Tierra, la criosfera, ya se ha integrado satisfactoriamente con la atmósfera y el océano. Lo mismo con la vegetación, que ya es capaz de respirar en sintonía con el clima que cree el modelo y afectar a, por ejemplo, la formación de nubes. En lo que estamos ahora es en introducir la componente humana en los modelos. Ya lo habíamos hecho, de manera parcial, añadiendo las emisiones de gases de efecto invernadero y los cambios en los usos del suelo. Pero ahora se trata de no tener que recurrir a hipótesis más o menos razonables sobre la evolución social a grandes rasgos, al análisis de brocha gorda, sino de crear un modelo social que interaccione con el medio ambiente y que se vea modificado por él; lo que se denomina un acoplamiento de doble vía. Estos «modelos del sistema Tierra», que es como los llamamos (ESMs en sus siglas en inglés), nos permitirán conocer mejor qué podemos hacer para afrontar los cambios en los ciclos del agua, esos que nos traerán largas sequías sólo interrumpidas por aguaceros a destiempo que de nada servirán al campo; o si es necesario recurrir a la geoingeniería para salvarnos de una posible subida de las temperaturas máximas del planeta más allá de las estimaciones, conservadoras, que manejamos hoy.

Cuando añadimos la componente social tenemos que dejar la brocha y recurrir a unos pinceles que, sin llegar al detalle del Renacimiento flamenco, nos permitan caracterizar las formas y que sean reconocibles a cierta distancia. Aspiramos a un Velázquez. Me tacharán de hereje por alinear al mejor pintor del mundo con el minimalismo, pero esa paleta restringida y esa manera de aplicar la pintura de manera que sea el ojo quien haga el trabajo final le adscribe avant la lettre a esa corriente. Copiar a Velázquez, que es algo que hemos tenido que hacer los que hemos recibido clases de pintura, es un ejercicio de humildad, y darse cuenta de que bastan cinco colores si uno sabe mezclarlos con criterio es una de esas epifanías que sólo se pueden alcanzar en la práctica, porque el efecto de una mota de blanco parece magia.

Se puede argumentar que, de hecho, ha sido ese espíritu minimalista el que ha propiciado el triunfo de los modelos de clima. El sueño de Humboldt fue considerado durante mucho tiempo una quimera. Se argumentaba —y así me lo enseñaron en la universidad hace treinta años— que el planeta es demasiado complejo como para ser embebido en ecuaciones, que harían falta millones de variables y ecuaciones para dar cuenta de la variedad del mundo natural y de los múltiples destellos impredecibles que generamos los humanos. Resultó que no, que la estrategia victoriosa era la opuesta, la que venía siguiendo la física desde Galileo: buscar unas pocas leyes fundamentales de cuyas consecuencias e interacciones surgiera la complejidad que vemos a nuestro alrededor. Con esta política, y gracias al rigor metodológico del método hipotético-deductivo, hemos alcanzado cotas de conocimiento impensables hace tan sólo una generación.

En este campo nos aguardan más alegrías. Si los modelos de atmósfera antiguos eran un Wim Mertens, un Philip Glass o un Górecki —puros y precisos en su despojada simplicidad musical—; o, si se quiere, una gran obra de Bach —una estructura matemática a la que la inteligencia del compositor rescata a cada compás de la monotonía—; los modelos del sistema Tierra están a punto de penetrar en el barroco musical, un despliegue de la variedad del mundo en el que la melodía de los ciclos regulares de la órbita terrestre se enlazan con la armonía vertical de unas componentes que los dotan de nuevos colores, timbres y matices, y a los que habrá que añadir, en algún momento cercano del futuro, la espuma de la música. Cada vez estamos más cerca de encontrar a un Debussy que nos revele sistemas de ecuaciones desconocidas, y cuando así sea, surgirá una nueva música, la nacida de ejecutar la gran sinfonía del clima empleando los mismos instrumentos de siempre, pero con otra partitura.