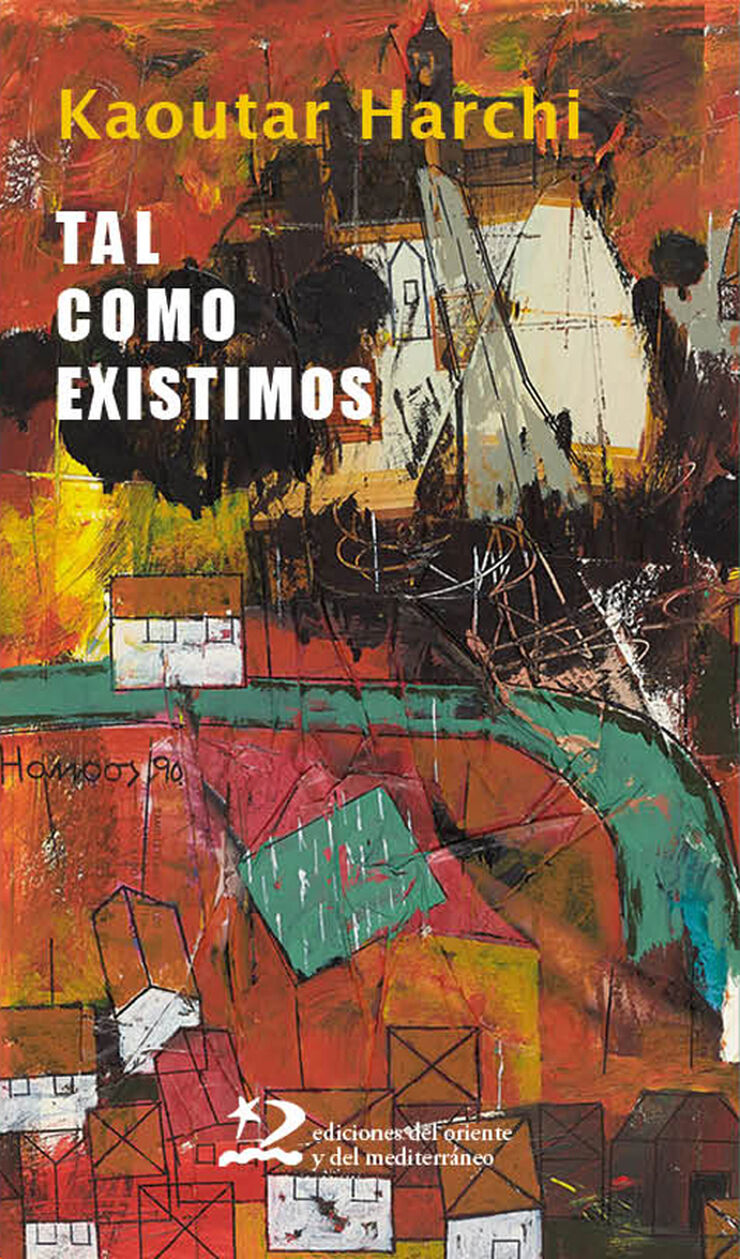

Empiezo por el final. Me refiero a un final posible, más allá del texto, que se materializa en la mente justo después de cerrar una lectura. Para este lector, la narradora está sentada en su cuarto recién alquilado en París y escribe en su cuaderno. La veo abstraída en su tarea hasta que mira el reloj del móvil y se alarma. Con prisas se calza, se echa la mochila a la espalda y sale disparada a coger el metro en dirección a la universidad La Sorbonne-Nouvelle. «Es al final cuando el tiempo pasado se revela de pronto como un todo y asume una forma luminosamente clara y acabada», escribe Milan Kundera en El arte de la novela. Esa mirada retrospectiva y la búsqueda imaginativa de la luz son los dos elementos que constituyen el todo de Tal como existimos, la novela de Kaoutar Harchi que publica en España Ediciones del Oriente y del Mediterráneo.

Empiezo por el final. Me refiero a un final posible, más allá del texto, que se materializa en la mente justo después de cerrar una lectura. Para este lector, la narradora está sentada en su cuarto recién alquilado en París y escribe en su cuaderno. La veo abstraída en su tarea hasta que mira el reloj del móvil y se alarma. Con prisas se calza, se echa la mochila a la espalda y sale disparada a coger el metro en dirección a la universidad La Sorbonne-Nouvelle. «Es al final cuando el tiempo pasado se revela de pronto como un todo y asume una forma luminosamente clara y acabada», escribe Milan Kundera en El arte de la novela. Esa mirada retrospectiva y la búsqueda imaginativa de la luz son los dos elementos que constituyen el todo de Tal como existimos, la novela de Kaoutar Harchi que publica en España Ediciones del Oriente y del Mediterráneo.

Sin embargo, todo empieza con una repetición: «Y aquel día, ignoro cuál, pero aquel día que un día existió». Ese día, repetido tres veces en la primera frase, inaugura una respiración, la melodía y la belleza del estilo, que nos predispone a viajar con la narradora hacia su pasado. «Tenía seis años, siete tal vez», escribe la autora. Y la imprecisión que se apodera del recuerdo será la bobina de un cordel invisible que tejerá el relato y abarcará desde la niñez hasta la edad universitaria. En este sentido, estamos ante una novela de formación al uso donde el proceso de educación de la protagonista ocupa el núcleo de la historia.

Mediante capítulos cortos y bien compactos, como si cada uno fuera un instante encerrado en una cápsula, la narradora traza el trayecto emocional de su vida a través de los momentos más significativos en términos de dolor y rechazo.

El rechazo arranca con el fin de la escuela primaria. Hania, la madre de la protagonista, inscribe después a su hija en un colegio católico privado para procurarle un espacio seguro. La decisión de la madre está motivada por los miedos que percibe a su alrededor, sobre todo los que llegan a través de la radio y la televisión. Miedo a los chavales del barrio que pululan en los dos institutos públicos. Miedo a que su familia sea señalada como diferente. Miedo a que su hija entre en contacto con la crudeza de la vida obrera en la periferia de la ciudad y que deje de ser una niña bien. Este clima, saturado de fronteras simbólicas y reales, se filtra irremediablemente en la conciencia de la narradora de tal modo que ella misma comienza a vivir en función, no de cómo se siente, sino según cómo presiente que la observan. A estas alturas, la semilla del rechazo está bien regada.

Cabe destacar que el vínculo que une a madre e hija es harto complejo. En ocasiones se presenta bajo la fórmula del amor lo que no deja de ser inseguridad, pánico o ambiciones truncadas. La ausencia de diálogos en la novela nos priva de la posibilidad de conocer mejor a la madre, puesto que apenas habla o piensa. El discurso de la narradora se apropia de los matices del universo del resto de los personajes. Así, la presencia de la madre queda demasiado limitada por la cosmovisión de la hija. Lo que sabemos de la madre son los pensamientos de la narradora sobre lo que la madre piensa.

Y con el rechazo, llega el dolor. «Formamos una comunidad de experiencia. Y todas las personas a las que aquel dolor abatió pertenecen a esa comunidad», escribe la autora. Desde luego, el dolor quiebra el tiempo, crea un antes y un después, incluso a veces dignifica las desgracias. La desgracia de ser árabe en medio de blancos, de ser pobre en medio de ricos, de tener pelo rizado en medio de chicas con el cabello liso y rubio. Todas estas dicotomías una vez vividas plantean serios debates que la novela rehúye. Más bien, solo ahonda en cómo la protagonista encara el dolor que le provocan estos rechazos. Y lo hace magníficamente, con una heroicidad íntima y sutil, que consiste básicamente en situar los estudios en el centro de sus preocupaciones.

La narradora se entusiasma cuando al fin vislumbra su camino universitario y halla en la sociología una guía útil, la que le permitirá emplear con mayor soltura y legitimidad el nosotros antes que el yo. Un nosotros que se evidencia en las páginas de Tal como existimos desde el mismo título. El arte de la novela es, irrevocablemente, un sendero donde se aprehende el yo y se singularizan las experiencias, pero en este caso, un nosotros, ambiguo y mutante, se abre camino porque la narradora elige la sociología como disciplina y forma de entender el mundo. Se muestra un afán por construir un nosotros militante que se define negativamente, en contraposición a lo que la autora desgrana. Nosotros no somos los blancos, no somos los ricos, no somos los que viven en los chalés, no tenemos el pelo rubio… Trasluce, en mi opinión, un apego casi religioso a una comunidad de la oración, por no decir a una tribu, que se siente excluida del Estado moderno. Francia es la gran ausente en Tal como existimos.

Ese ayer que deshizo a la protagonista se manifiesta todos los días a lo largo de esta novela. Si bien, cuando ella se traslada a París y se imbuye con pasión del destino que la aguarda como socióloga, rehace su mañana. A partir de entonces, tal como revela Virgilio en La Eneida, es cuando «el dolor deja al fin paso a la voz».

| TAL COMO EXISTIMOS Kaoutar Harchi Traducción de Inmaculada Jiménez Morell EDICIONES DEL ORIENTE Y DEL MEDITERRÁNEO (Madrid, 2024) 148 páginas 15 € |